"विजय तेंदुलकर": अवतरणों में अंतर

कात्या सिंह (वार्ता | योगदान) No edit summary |

No edit summary |

||

| (5 सदस्यों द्वारा किए गए बीच के 9 अवतरण नहीं दर्शाए गए) | |||

| पंक्ति 4: | पंक्ति 4: | ||

|पूरा नाम=विजय तेंदुलकर | |पूरा नाम=विजय तेंदुलकर | ||

|अन्य नाम= | |अन्य नाम= | ||

|जन्म= [[ | |जन्म= [[6 जनवरी]] [[1928]] | ||

|जन्म भूमि=[[कोल्हापुर]], [[महाराष्ट्र]] | |जन्म भूमि=[[कोल्हापुर]], [[महाराष्ट्र]] | ||

|मृत्यु=[[19 मई]] [[2008]] | |मृत्यु=[[19 मई]] [[2008]] | ||

|मृत्यु स्थान=[[पुणे]], महाराष्ट्र | |मृत्यु स्थान=[[पुणे]], महाराष्ट्र | ||

| | |अभिभावक= | ||

|पालक माता-पिता= | |पालक माता-पिता= | ||

|पति/पत्नी=निर्मला तेंडुलकर | |पति/पत्नी=निर्मला तेंडुलकर | ||

|संतान=प्रिया तेंदुलकर, राजा तेंदुलकर, सुषमा और तनूजा | |संतान=प्रिया तेंदुलकर, राजा तेंदुलकर, सुषमा और तनूजा | ||

|कर्म भूमि=महाराष्ट्र | |कर्म भूमि=[[महाराष्ट्र]] | ||

|कर्म-क्षेत्र=नाटककार | |कर्म-क्षेत्र=नाटककार | ||

|मुख्य रचनाएँ=‘गिद्वे-गिद्व’, 'खामोश, अदालत जारी है',‘सखाराम बाइंडर’, ‘घासीराम कोतवाल’, ‘गिधाड़े’, ‘कमला’, ‘कन्यादान’ | |मुख्य रचनाएँ=‘गिद्वे-गिद्व’, 'खामोश, अदालत जारी है',‘सखाराम बाइंडर’, ‘घासीराम कोतवाल’, ‘गिधाड़े’, ‘कमला’, ‘कन्यादान’ आदि। | ||

|विषय= | |विषय= | ||

|भाषा=[[मराठी भाषा|मराठी]] | |भाषा=[[मराठी भाषा|मराठी]] | ||

|विद्यालय= | |विद्यालय= | ||

|शिक्षा= | |शिक्षा= | ||

|पुरस्कार-उपाधि=[[संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार]], [[कालिदास सम्मान]], [[पद्म भूषण]] | |पुरस्कार-उपाधि=[[संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार]], [[कालिदास सम्मान]], [[पद्म भूषण]], महाराष्ट्र राज्य सरकार सम्मान, संगीत नाटक अकादमी अवॉर्ड, 'फिल्म फेयर अवॉर्ड, महाराष्ट्र गौरव आदि | ||

|प्रसिद्धि= | |प्रसिद्धि= | ||

|विशेष योगदान= | |विशेष योगदान= | ||

| पंक्ति 28: | पंक्ति 28: | ||

|शीर्षक 2= | |शीर्षक 2= | ||

|पाठ 2= | |पाठ 2= | ||

|अन्य जानकारी= | |अन्य जानकारी= इनके लिखे बहुचर्चित नाटक 'घासीराम कोतवाल' का 6 हज़ार से ज़्यादा बार मंचन हो चुका है। इतनी बड़ी संख्या में किसी और भारतीय नाटक का अभी तक मंचन नहीं हो सका है। | ||

|बाहरी कड़ियाँ= | |बाहरी कड़ियाँ= | ||

|अद्यतन= | |अद्यतन= | ||

}} | }} | ||

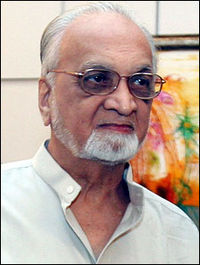

'''विजय तेंदुलकर''' ([[अंग्रेज़ी]]: ''Vijay Tendulkar'', जन्म: [[6 जनवरी]] [[1928]] - मृत्यु: [[19 मई]] [[2008]]) का नाम आधुनिक भारतीय [[नाटक]] और [[रंगमंच]] के विकास में अग्रणी है। पांच दशक से ज़्यादा समय तक सक्रिय रहे तेंदुलकर ने रंमगंच और फ़िल्मों के लिए लिखने के अलावा कहानियाँ और उपन्यास भी लिखे। | '''विजय तेंदुलकर''' ([[अंग्रेज़ी]]: ''Vijay Tendulkar'', जन्म: [[6 जनवरी]] [[1928]] - मृत्यु: [[19 मई]] [[2008]]) का नाम आधुनिक भारतीय [[नाटक]] और [[रंगमंच]] के विकास में अग्रणी है। पांच दशक से ज़्यादा समय तक सक्रिय रहे तेंदुलकर ने रंमगंच और फ़िल्मों के लिए लिखने के अलावा कहानियाँ और उपन्यास भी लिखे। | ||

==परिचय== | ==परिचय== | ||

महाराष्ट्र के कोल्हापुर में 6 जनवरी, 1928 को एक [[ब्राह्मण]] [[परिवार]] में पैदा हुए विजय ढोंडोपंत तेंदुलकर ने महज़ छह साल की उम्र में अपनी पहली कहानी लिखी थी। उनके पिता नौकरी के साथ ही प्रकाशन का भी छोटा-मोटा व्यवसाय करते थे इसलिए पढ़ने-लिखने का माहौल उन्हें घर में ही मिल गया। पश्चिमी नाटकों को देखते हुए बड़े हुए विजय ने मात्र 11 साल की उम्र में पहला नाटक लिखा, उसमें काम किया और उसे निर्देशित भी किया। उन्हें मानव स्वभाव की गहरी समझ थी। शुरुआती दिनों में विजय ने अख़बारों में काम किया था। बाद में भी वे अख़बारों के लिए लिखते रहे। सन बयालिस के दौर में उन्होंने पढ़ाई छोड़ कर आजादी के आंदोलन में कूदने का फैसला किया। वास्तव में उनके लेखन की शुरूआत अखबारों के लिए लिखने से हुई। बीस साल की उम्र में | [[महाराष्ट्र]] के [[कोल्हापुर]] में 6 जनवरी, 1928 को एक [[ब्राह्मण]] [[परिवार]] में पैदा हुए विजय ढोंडोपंत तेंदुलकर ने महज़ छह साल की उम्र में अपनी पहली [[कहानी]] लिखी थी। उनके [[पिता]] नौकरी के साथ ही प्रकाशन का भी छोटा-मोटा व्यवसाय करते थे इसलिए पढ़ने-लिखने का माहौल उन्हें घर में ही मिल गया। पश्चिमी नाटकों को देखते हुए बड़े हुए विजय ने मात्र 11 साल की उम्र में पहला नाटक लिखा, उसमें काम किया और उसे निर्देशित भी किया। उन्हें मानव स्वभाव की गहरी समझ थी। शुरुआती दिनों में विजय ने अख़बारों में काम किया था। बाद में भी वे अख़बारों के लिए लिखते रहे।<ref>{{cite web |url=http://www.bbc.co.uk/hindi/entertainment/story/2008/05/080519_vijaytendulkar_died.shtml |title=नाटककार विजय तेंदुलकर का निधन |accessmonthday=6 जनवरी |accessyear=2014 |last= |first= |authorlink= |format= |publisher= |language=हिंदी}}</ref> सन बयालिस के दौर में उन्होंने पढ़ाई छोड़ कर आजादी के आंदोलन में कूदने का फैसला किया। वास्तव में उनके लेखन की शुरूआत अखबारों के लिए लिखने से हुई। बीस साल की उम्र में उन्होंने दो नाटक लिखे, ‘अमायाचार कोन प्रेम करेन’ (हमें कौन प्यार करेगा) एवं ‘गृहस्थ’। लेकिन इन नाटकों को कोई सफलता नहीं मिली। इससे युवा तेंदुलकर का उत्साह टूट गया और उन्होंने नाटक नहीं लिखने का फैसला किया। लेकिन उनकी लेखनी ने एक बार फिर जोर मारा और सन [[1956]] में उन्होंने ‘श्रीमंत टक’ लिखा। इस नाटक में एक बिन ब्याही माँ के अमीर पिता के मना करने के बावजूद अपने बच्चे को जन्म देने के फैसले को दर्शाया गया था। नाटक जगत में इसे खूब सराहा गया। इस नाटक की तत्कालीन रूढिवादियों ने कड़ी आलोचना की, लेकिन तेंदुलकर पर इसका कोई असर नहीं हुआ। <ref>{{cite web |url=http://khabar.ibnlive.in.com/showstory.php?id=207901&ref=hindi.in.com |title=विद्रोही नाटककार थे विजय तेंदुलकर |accessmonthday=6 जनवरी |accessyear=2014 |last= |first= |authorlink= |format= |publisher= |language=हिंदी}}</ref> | ||

==मराठी पत्रिका और रंगमंच== | ==मराठी पत्रिका और रंगमंच== | ||

[[मराठी भाषा|मराठी]] की [[पत्रकारिता]] से सक्रिय जीवन शुरू करने के बाद सातवें दशक के उत्तरार्ध में भारतीय रंगमंच पर एक धूमकेतु की भाँति उनका उदय हुआ। उनका नाटक '''शांतता कोर्ट चालू आहे''' अपनी क्रान्तिकारी वस्तु और संरचना के कारण इतना लोकप्रिय हुआ, कि देखते-देखते अनेक भाषाओं में<ref> [[हिन्दी]] में ‘खामोश, अदालत जारी है’</ref> उसके अनुवाद हुए और देश-विदेश में शताधिक उसकी प्रस्तुतियाँ हो चुकी हैं। 'शांताता! कोर्ट चालू आहे', 'घासीराम कोतवाल' और 'सखाराम बाइंडर' उनके लिखे बहुचर्चित नाटक हैं। सत्तर के दशक में उनके कुछ नाटकों को विरोध भी झेलना पड़ा लेकिन वास्तविकता से जुड़े इन नाटकों का मंचन आज भी होना उनकी स्वीकार्यता का प्रमाण है। | [[मराठी भाषा|मराठी]] की [[पत्रकारिता]] से सक्रिय जीवन शुरू करने के बाद सातवें दशक के उत्तरार्ध में भारतीय [[रंगमंच]] पर एक धूमकेतु की भाँति उनका उदय हुआ। उनका नाटक '''शांतता कोर्ट चालू आहे''' अपनी क्रान्तिकारी वस्तु और संरचना के कारण इतना लोकप्रिय हुआ, कि देखते-देखते अनेक भाषाओं में<ref> [[हिन्दी]] में ‘खामोश, अदालत जारी है’</ref> उसके अनुवाद हुए और देश-विदेश में शताधिक उसकी प्रस्तुतियाँ हो चुकी हैं। 'शांताता! कोर्ट चालू आहे', 'घासीराम कोतवाल' और 'सखाराम बाइंडर' उनके लिखे बहुचर्चित नाटक हैं। सत्तर के दशक में उनके कुछ नाटकों को विरोध भी झेलना पड़ा लेकिन वास्तविकता से जुड़े इन नाटकों का मंचन आज भी होना उनकी स्वीकार्यता का प्रमाण है। | ||

==थियेटर रंगायन== | ==थियेटर रंगायन== | ||

*विजय तेंदुलकर ने अपने थियेटर समूह ‘रंगायन’ के जरिये नाटकों में नए प्रयोग करने शुरू किए। इस काम में उन्हें सहयोग मिला श्रीराम लागू, मोहन अगाशे और सुलभा देशपांडे से। इन नए कलाकारों ने तेंदुलकर की रचनाओं को रंगमंचीय स्वरूप प्रदान किया। | *विजय तेंदुलकर ने अपने थियेटर समूह ‘रंगायन’ के जरिये नाटकों में नए प्रयोग करने शुरू किए। इस काम में उन्हें सहयोग मिला श्रीराम लागू, मोहन अगाशे और सुलभा देशपांडे से। इन नए कलाकारों ने तेंदुलकर की रचनाओं को रंगमंचीय स्वरूप प्रदान किया। | ||

*सन 1961 में उन्होंने ‘गिद्वे-गिद्व’ नाटक लिखा, लेकिन इस नाटक के एकदम नए विषय होने की वजह से इसका प्रदर्शन नौ साल बाद सन 1970 में संभव हो सका। इस नाटक में नैतिक रूप से परिवार के टूटते ढांचे और हिंसा के छिपे हुए स्वरूपों को रंग की भाषा में दिखाया गया। तेंदुलकर ने इस नाटक में घरेलू लिंग आधारित सांप्रदायिक और राजनीतिक हिंसा को नए तरह से परिभाषित किया। इस नाटक ने उन्हें रंग जगत में ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। | *सन 1961 में उन्होंने ‘गिद्वे-गिद्व’ नाटक लिखा, लेकिन इस नाटक के एकदम नए विषय होने की वजह से इसका प्रदर्शन नौ साल बाद सन 1970 में संभव हो सका। इस नाटक में नैतिक रूप से परिवार के टूटते ढांचे और हिंसा के छिपे हुए स्वरूपों को रंग की भाषा में दिखाया गया। तेंदुलकर ने इस नाटक में घरेलू लिंग आधारित सांप्रदायिक और राजनीतिक हिंसा को नए तरह से परिभाषित किया। इस नाटक ने उन्हें रंग जगत में ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। | ||

*ड्रिग ड्यूरमर की लघु कहानी ‘ ट्रैप्स’ को आधार बना कर उन्होंने एक नाटक लिखा ‘शांतता कोर्ट चालू आहे' (खामोश अदालत जारी है)। सन 1967 में लिखे और खेले गए इस नाटक ने नाट्यजगत में धूम मचा दी और उन्हें एक सिद्धहस्त लेखक के रूप में स्थापित कर दिया। इस नाटक की लोकप्रियता आज चालीस साल बाद भी उतनी ही बनी हुई है। आज भी इसके मंचन में लोगो की भारी भीड़ इस बात को साबित करती है। | *ड्रिग ड्यूरमर की लघु कहानी ‘ ट्रैप्स’ को आधार बना कर उन्होंने एक नाटक लिखा ‘शांतता कोर्ट चालू आहे' (खामोश अदालत जारी है)। सन 1967 में लिखे और खेले गए इस नाटक ने नाट्यजगत में धूम मचा दी और उन्हें एक सिद्धहस्त लेखक के रूप में स्थापित कर दिया। इस नाटक की लोकप्रियता आज चालीस साल बाद भी उतनी ही बनी हुई है। आज भी इसके मंचन में लोगो की भारी भीड़ इस बात को साबित करती है। | ||

*सन 1972 में तेंदुलकर की कलम से एक और नाटक आया ‘सखाराम बाइंडर’। नैतिकता और मूल्यों के द्वन्द्वों को उभारता यह नाटक आलोचको के साथ-साथ दर्शकों को भी | *सन 1972 में तेंदुलकर की कलम से एक और नाटक आया ‘सखाराम बाइंडर’। नैतिकता और मूल्यों के द्वन्द्वों को उभारता यह नाटक आलोचको के साथ-साथ दर्शकों को भी काफ़ी पसंद आया। लेकिन इसी साल उन्होंने एक और नाटक लिखा ‘घासीराम कोतवाल’। अठारवीं सदी के मराठा शासन में आई कमज़ोरियों को दर्शाता यह नाटक अमरता का तत्व लिए हुए था।<ref>{{cite web |url=http://khabar.ibnlive.in.com/showstory.php?id=207901&ref=hindi.in.com |title=विद्रोही नाटककार थे विजय तेंदुलकर |accessmonthday=6 जनवरी |accessyear=2014 |last= |first= |authorlink= authorlink= |format= |publisher= |language=हिंदी}}</ref> | ||

==रचनाएँ== | ==रचनाएँ== | ||

तेंडुलकर के ‘गिधाड़े’, ‘कमला’, ‘कन्यादान’, आदि नाटक भी बहुचर्चित हुए। विजय तेंदुलकर ने पचास से भी अधिक नाटकों की रचना की है। हिंदी में उनके तीस नाटकों का अनुवाद और मंचन किया जा चुका है। वर्ष 2007 में ‘भूत’ और वर्ष 2008 में ‘विट्ठला’ और ‘एक जिद्दी लड़की’ का हिंदी अनुवाद भी प्रकाशित हो गया है। ‘खामोश अदालत जारी है’, ’ गिद्ध’ ‘,सखाराम बाइंडर’ ,‘जाति ही पूछो साधु की’,‘ घासीराम कोतवाल’,‘ कन्यादान’,‘ कमला’ आदि नाटकों के जरिए तेंदुलकर की जो छवि नाट्य जगत में स्वीकृत हुई वह मराठी नाटककार की सीमा में बंधकर नहीं रह सकी।<ref>{{cite web |url=http://www.jankipul.com/2011/07/blog-post_18.html |title=सत्ता की विद्रूपताओं के विरुद्ध विजय तेंदुलकर के नाटक |accessmonthday=6 जनवरी |accessyear=2014 |last= |first= |authorlink= authorlink= |format= |publisher= |language=हिंदी}}</ref> | तेंडुलकर के ‘गिधाड़े’, ‘कमला’, ‘कन्यादान’, आदि नाटक भी बहुचर्चित हुए। विजय तेंदुलकर ने पचास से भी अधिक नाटकों की रचना की है। [[हिंदी]] में उनके तीस नाटकों का अनुवाद और मंचन किया जा चुका है। वर्ष [[2007]] में ‘भूत’ और वर्ष 2008 में ‘विट्ठला’ और ‘एक जिद्दी लड़की’ का हिंदी अनुवाद भी प्रकाशित हो गया है। ‘खामोश अदालत जारी है’, ’ गिद्ध’ ‘,सखाराम बाइंडर’ ,‘जाति ही पूछो साधु की’,‘ घासीराम कोतवाल’,‘ कन्यादान’,‘ कमला’ आदि नाटकों के जरिए तेंदुलकर की जो छवि नाट्य जगत में स्वीकृत हुई वह मराठी नाटककार की सीमा में बंधकर नहीं रह सकी।<ref>{{cite web |url=http://www.jankipul.com/2011/07/blog-post_18.html |title=सत्ता की विद्रूपताओं के विरुद्ध विजय तेंदुलकर के नाटक |accessmonthday=6 जनवरी |accessyear=2014 |last= |first= |authorlink= authorlink= |format= |publisher= |language=हिंदी}}</ref> | ||

==अनुवाद और मंचन== | ==अनुवाद और मंचन== | ||

उनके बहुचर्चित नाटक 'घासीराम कोतवाल' का छह हज़ार से ज़्यादा बार मंचन हो चुका है। इतनी बड़ी संख्या में किसी और भारतीय नाटक का अभी तक मंचन नहीं हो सका है। उनके लिखे कई नाटकों का अंग्रेज़ी समेत दूसरी भाषाओं में अनुवाद और मंचन हुआ है। | उनके बहुचर्चित नाटक 'घासीराम कोतवाल' का छह हज़ार से ज़्यादा बार मंचन हो चुका है। इतनी बड़ी संख्या में किसी और भारतीय नाटक का अभी तक मंचन नहीं हो सका है। उनके लिखे कई नाटकों का अंग्रेज़ी समेत दूसरी भाषाओं में अनुवाद और मंचन हुआ है। | ||

==समांतर सिनेमा== | ==समांतर सिनेमा== | ||

‘निशान्त’ आदि कई, ‘समांतर सिनेमा’ आन्दोलन से जुड़ी, फ़िल्मों की पटकथा उन्होंने लिखीं। महाराष्ट्र के सांस्कृतिक जीवन में उनका व्यक्तित्व अलग से पहचाना जाता है। | ‘निशान्त’ आदि कई, ‘समांतर सिनेमा’ आन्दोलन से जुड़ी, फ़िल्मों की पटकथा उन्होंने लिखीं। महाराष्ट्र के सांस्कृतिक जीवन में उनका व्यक्तित्व अलग से पहचाना जाता है। | ||

==पुरस्कार== | ==सम्मान और पुरस्कार== | ||

उन्हें [[संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार]], [[कालिदास सम्मान]] तथा [[पद्मभूषण]] आदि कई पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। पद्मभूषण से सम्मानित तेंदुलकर को [[श्याम बेनेगल]] की फ़िल्म 'मंथन' की पटकथा के लिए [[वर्ष]] 1977 में राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। बचपन से ही रंगमंच से जुड़े रहे तेंदुलकर को [[मराठी भाषा|मराठी]] और [[हिंदी]] में अपने लेखन के लिए 'संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप', 'महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार' जैसे सम्मान भी मिले। | उन्हें [[संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार]], [[कालिदास सम्मान]] तथा [[पद्मभूषण]] आदि कई पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। पद्मभूषण से सम्मानित तेंदुलकर को [[श्याम बेनेगल]] की फ़िल्म 'मंथन' की पटकथा के लिए [[वर्ष]] [[1977]] में राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। बचपन से ही रंगमंच से जुड़े रहे तेंदुलकर को [[मराठी भाषा|मराठी]] और [[हिंदी]] में अपने लेखन के लिए 'संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप', 'महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार' जैसे सम्मान भी मिले। अपने जीवनकाल में विजय तेंडुलकर ने [[पद्मभूषण]] (1984), महाराष्ट्र राज्य सरकार सम्मान (1956, 69, 72), संगीत नाटक अकादमी अवॉर्ड (1971), 'फिल्म फेयर अवॉर्ड (1980, 1999) एवं महाराष्ट्र गौरव (1999) जैसे सम्मानजनक पुरस्कार प्राप्त किए थे। <ref>{{cite web |url=http://billoresblog.blogspot.in/2008/05/vijay-tendulakar.html |title=विजय तेंदुलकर|accessmonthday=6 जनवरी |accessyear=2014|last= |first= |authorlink= |format= |publisher= |language=हिंदी }}</ref> | ||

==निधन== | ==निधन== | ||

[[19 मई]], [[2008]] को परम्परावादी मराठी थियेटर के पुरोधा विजय तेंदुलकर का निधन हो गया। महाराष्ट्र के पुणे शहर के एक अस्पताल में उन्होंने अंतिम साँस ली। | [[19 मई]], [[2008]] को परम्परावादी मराठी थियेटर के पुरोधा विजय तेंदुलकर का निधन हो गया। महाराष्ट्र के पुणे शहर के एक अस्पताल में उन्होंने अंतिम साँस ली। | ||

| पंक्ति 60: | पंक्ति 59: | ||

==बाहरी कड़ियाँ== | ==बाहरी कड़ियाँ== | ||

*[http://rangwimarsh.blogspot.in/2011/06/blog-post_03.html ‘मैं ऐसा नाटक लिखता हूं कि खुद हिल जाता हूं’ - विजय तेंदुलकर] | *[http://rangwimarsh.blogspot.in/2011/06/blog-post_03.html ‘मैं ऐसा नाटक लिखता हूं कि खुद हिल जाता हूं’ - विजय तेंदुलकर] | ||

*[http://jaaneanjaane.blogspot.in/2009/04/blog-post.html 'जाति ही पूछो साधू की'-विजय तेंदुलकर (रा.ना.वि.में)एक उम्दा प्रदर्शन] | |||

*[http://www.jankipul.com/2011/07/blog-post_18.html सत्ता की विद्रूपताओं के विरुद्ध विजय तेंदुलकर के नाटक] | |||

==संबंधित लेख== | ==संबंधित लेख== | ||

{{नाटककार}}{{संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार}} | {{नाटककार}}{{संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार}} | ||

05:18, 19 मई 2018 के समय का अवतरण

विजय तेंदुलकर

| |

| पूरा नाम | विजय तेंदुलकर |

| जन्म | 6 जनवरी 1928 |

| जन्म भूमि | कोल्हापुर, महाराष्ट्र |

| मृत्यु | 19 मई 2008 |

| मृत्यु स्थान | पुणे, महाराष्ट्र |

| पति/पत्नी | निर्मला तेंडुलकर |

| संतान | प्रिया तेंदुलकर, राजा तेंदुलकर, सुषमा और तनूजा |

| कर्म भूमि | महाराष्ट्र |

| कर्म-क्षेत्र | नाटककार |

| मुख्य रचनाएँ | ‘गिद्वे-गिद्व’, 'खामोश, अदालत जारी है',‘सखाराम बाइंडर’, ‘घासीराम कोतवाल’, ‘गिधाड़े’, ‘कमला’, ‘कन्यादान’ आदि। |

| भाषा | मराठी |

| पुरस्कार-उपाधि | संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, कालिदास सम्मान, पद्म भूषण, महाराष्ट्र राज्य सरकार सम्मान, संगीत नाटक अकादमी अवॉर्ड, 'फिल्म फेयर अवॉर्ड, महाराष्ट्र गौरव आदि |

| नागरिकता | भारतीय |

| अन्य जानकारी | इनके लिखे बहुचर्चित नाटक 'घासीराम कोतवाल' का 6 हज़ार से ज़्यादा बार मंचन हो चुका है। इतनी बड़ी संख्या में किसी और भारतीय नाटक का अभी तक मंचन नहीं हो सका है। |

| इन्हें भी देखें | कवि सूची, साहित्यकार सूची |

विजय तेंदुलकर (अंग्रेज़ी: Vijay Tendulkar, जन्म: 6 जनवरी 1928 - मृत्यु: 19 मई 2008) का नाम आधुनिक भारतीय नाटक और रंगमंच के विकास में अग्रणी है। पांच दशक से ज़्यादा समय तक सक्रिय रहे तेंदुलकर ने रंमगंच और फ़िल्मों के लिए लिखने के अलावा कहानियाँ और उपन्यास भी लिखे।

परिचय

महाराष्ट्र के कोल्हापुर में 6 जनवरी, 1928 को एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए विजय ढोंडोपंत तेंदुलकर ने महज़ छह साल की उम्र में अपनी पहली कहानी लिखी थी। उनके पिता नौकरी के साथ ही प्रकाशन का भी छोटा-मोटा व्यवसाय करते थे इसलिए पढ़ने-लिखने का माहौल उन्हें घर में ही मिल गया। पश्चिमी नाटकों को देखते हुए बड़े हुए विजय ने मात्र 11 साल की उम्र में पहला नाटक लिखा, उसमें काम किया और उसे निर्देशित भी किया। उन्हें मानव स्वभाव की गहरी समझ थी। शुरुआती दिनों में विजय ने अख़बारों में काम किया था। बाद में भी वे अख़बारों के लिए लिखते रहे।[1] सन बयालिस के दौर में उन्होंने पढ़ाई छोड़ कर आजादी के आंदोलन में कूदने का फैसला किया। वास्तव में उनके लेखन की शुरूआत अखबारों के लिए लिखने से हुई। बीस साल की उम्र में उन्होंने दो नाटक लिखे, ‘अमायाचार कोन प्रेम करेन’ (हमें कौन प्यार करेगा) एवं ‘गृहस्थ’। लेकिन इन नाटकों को कोई सफलता नहीं मिली। इससे युवा तेंदुलकर का उत्साह टूट गया और उन्होंने नाटक नहीं लिखने का फैसला किया। लेकिन उनकी लेखनी ने एक बार फिर जोर मारा और सन 1956 में उन्होंने ‘श्रीमंत टक’ लिखा। इस नाटक में एक बिन ब्याही माँ के अमीर पिता के मना करने के बावजूद अपने बच्चे को जन्म देने के फैसले को दर्शाया गया था। नाटक जगत में इसे खूब सराहा गया। इस नाटक की तत्कालीन रूढिवादियों ने कड़ी आलोचना की, लेकिन तेंदुलकर पर इसका कोई असर नहीं हुआ। [2]

मराठी पत्रिका और रंगमंच

मराठी की पत्रकारिता से सक्रिय जीवन शुरू करने के बाद सातवें दशक के उत्तरार्ध में भारतीय रंगमंच पर एक धूमकेतु की भाँति उनका उदय हुआ। उनका नाटक शांतता कोर्ट चालू आहे अपनी क्रान्तिकारी वस्तु और संरचना के कारण इतना लोकप्रिय हुआ, कि देखते-देखते अनेक भाषाओं में[3] उसके अनुवाद हुए और देश-विदेश में शताधिक उसकी प्रस्तुतियाँ हो चुकी हैं। 'शांताता! कोर्ट चालू आहे', 'घासीराम कोतवाल' और 'सखाराम बाइंडर' उनके लिखे बहुचर्चित नाटक हैं। सत्तर के दशक में उनके कुछ नाटकों को विरोध भी झेलना पड़ा लेकिन वास्तविकता से जुड़े इन नाटकों का मंचन आज भी होना उनकी स्वीकार्यता का प्रमाण है।

थियेटर रंगायन

- विजय तेंदुलकर ने अपने थियेटर समूह ‘रंगायन’ के जरिये नाटकों में नए प्रयोग करने शुरू किए। इस काम में उन्हें सहयोग मिला श्रीराम लागू, मोहन अगाशे और सुलभा देशपांडे से। इन नए कलाकारों ने तेंदुलकर की रचनाओं को रंगमंचीय स्वरूप प्रदान किया।

- सन 1961 में उन्होंने ‘गिद्वे-गिद्व’ नाटक लिखा, लेकिन इस नाटक के एकदम नए विषय होने की वजह से इसका प्रदर्शन नौ साल बाद सन 1970 में संभव हो सका। इस नाटक में नैतिक रूप से परिवार के टूटते ढांचे और हिंसा के छिपे हुए स्वरूपों को रंग की भाषा में दिखाया गया। तेंदुलकर ने इस नाटक में घरेलू लिंग आधारित सांप्रदायिक और राजनीतिक हिंसा को नए तरह से परिभाषित किया। इस नाटक ने उन्हें रंग जगत में ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया।

- ड्रिग ड्यूरमर की लघु कहानी ‘ ट्रैप्स’ को आधार बना कर उन्होंने एक नाटक लिखा ‘शांतता कोर्ट चालू आहे' (खामोश अदालत जारी है)। सन 1967 में लिखे और खेले गए इस नाटक ने नाट्यजगत में धूम मचा दी और उन्हें एक सिद्धहस्त लेखक के रूप में स्थापित कर दिया। इस नाटक की लोकप्रियता आज चालीस साल बाद भी उतनी ही बनी हुई है। आज भी इसके मंचन में लोगो की भारी भीड़ इस बात को साबित करती है।

- सन 1972 में तेंदुलकर की कलम से एक और नाटक आया ‘सखाराम बाइंडर’। नैतिकता और मूल्यों के द्वन्द्वों को उभारता यह नाटक आलोचको के साथ-साथ दर्शकों को भी काफ़ी पसंद आया। लेकिन इसी साल उन्होंने एक और नाटक लिखा ‘घासीराम कोतवाल’। अठारवीं सदी के मराठा शासन में आई कमज़ोरियों को दर्शाता यह नाटक अमरता का तत्व लिए हुए था।[4]

रचनाएँ

तेंडुलकर के ‘गिधाड़े’, ‘कमला’, ‘कन्यादान’, आदि नाटक भी बहुचर्चित हुए। विजय तेंदुलकर ने पचास से भी अधिक नाटकों की रचना की है। हिंदी में उनके तीस नाटकों का अनुवाद और मंचन किया जा चुका है। वर्ष 2007 में ‘भूत’ और वर्ष 2008 में ‘विट्ठला’ और ‘एक जिद्दी लड़की’ का हिंदी अनुवाद भी प्रकाशित हो गया है। ‘खामोश अदालत जारी है’, ’ गिद्ध’ ‘,सखाराम बाइंडर’ ,‘जाति ही पूछो साधु की’,‘ घासीराम कोतवाल’,‘ कन्यादान’,‘ कमला’ आदि नाटकों के जरिए तेंदुलकर की जो छवि नाट्य जगत में स्वीकृत हुई वह मराठी नाटककार की सीमा में बंधकर नहीं रह सकी।[5]

अनुवाद और मंचन

उनके बहुचर्चित नाटक 'घासीराम कोतवाल' का छह हज़ार से ज़्यादा बार मंचन हो चुका है। इतनी बड़ी संख्या में किसी और भारतीय नाटक का अभी तक मंचन नहीं हो सका है। उनके लिखे कई नाटकों का अंग्रेज़ी समेत दूसरी भाषाओं में अनुवाद और मंचन हुआ है।

समांतर सिनेमा

‘निशान्त’ आदि कई, ‘समांतर सिनेमा’ आन्दोलन से जुड़ी, फ़िल्मों की पटकथा उन्होंने लिखीं। महाराष्ट्र के सांस्कृतिक जीवन में उनका व्यक्तित्व अलग से पहचाना जाता है।

सम्मान और पुरस्कार

उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, कालिदास सम्मान तथा पद्मभूषण आदि कई पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। पद्मभूषण से सम्मानित तेंदुलकर को श्याम बेनेगल की फ़िल्म 'मंथन' की पटकथा के लिए वर्ष 1977 में राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। बचपन से ही रंगमंच से जुड़े रहे तेंदुलकर को मराठी और हिंदी में अपने लेखन के लिए 'संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप', 'महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार' जैसे सम्मान भी मिले। अपने जीवनकाल में विजय तेंडुलकर ने पद्मभूषण (1984), महाराष्ट्र राज्य सरकार सम्मान (1956, 69, 72), संगीत नाटक अकादमी अवॉर्ड (1971), 'फिल्म फेयर अवॉर्ड (1980, 1999) एवं महाराष्ट्र गौरव (1999) जैसे सम्मानजनक पुरस्कार प्राप्त किए थे। [6]

निधन

19 मई, 2008 को परम्परावादी मराठी थियेटर के पुरोधा विजय तेंदुलकर का निधन हो गया। महाराष्ट्र के पुणे शहर के एक अस्पताल में उन्होंने अंतिम साँस ली।

|

|

|

|

|

|

टीका टिप्पणी और संदर्भ

- ↑ नाटककार विजय तेंदुलकर का निधन (हिंदी)। । अभिगमन तिथि: 6 जनवरी, 2014।

- ↑ विद्रोही नाटककार थे विजय तेंदुलकर (हिंदी)। । अभिगमन तिथि: 6 जनवरी, 2014।

- ↑ हिन्दी में ‘खामोश, अदालत जारी है’

- ↑ विद्रोही नाटककार थे विजय तेंदुलकर (हिंदी)। । अभिगमन तिथि: 6 जनवरी, 2014।

- ↑ सत्ता की विद्रूपताओं के विरुद्ध विजय तेंदुलकर के नाटक (हिंदी)। । अभिगमन तिथि: 6 जनवरी, 2014।

- ↑ विजय तेंदुलकर (हिंदी)। । अभिगमन तिथि: 6 जनवरी, 2014।

बाहरी कड़ियाँ

- ‘मैं ऐसा नाटक लिखता हूं कि खुद हिल जाता हूं’ - विजय तेंदुलकर

- 'जाति ही पूछो साधू की'-विजय तेंदुलकर (रा.ना.वि.में)एक उम्दा प्रदर्शन

- सत्ता की विद्रूपताओं के विरुद्ध विजय तेंदुलकर के नाटक

संबंधित लेख