"लेखन सामग्री": अवतरणों में अंतर

व्यवस्थापन (वार्ता | योगदान) छो (श्रेणी:इतिहास (को हटा दिया गया हैं।)) |

No edit summary |

||

| (3 सदस्यों द्वारा किए गए बीच के 9 अवतरण नहीं दर्शाए गए) | |||

| पंक्ति 1: | पंक्ति 1: | ||

[[चित्र:Lekhan-Samagri.jpg|thumb|250px| | {{लेखन सामग्री विषय सूची}} | ||

[[चित्र:Lekhan-Samagri.jpg|thumb|250px|तीर-कमान और अन्य वस्तुओं के साथ मानव-आकृतियाँ। शैलाश्रय चित्र, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय परिसर, [[भोपाल]]]] | |||

{{tocright}} | {{tocright}} | ||

मानव जाति के इतिहास में लेखन-सामग्री ने बड़ी महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की है। लेखन-सामग्री ने न केवल मानव संस्कृति व [[इतिहास]] को सुरक्षित रखने में योगदान दिया है, बल्कि [[लिपि]], [[भाषा]] और मनुष्य की चिंतनधारा को भी काफ़ी गहराई से प्रभावित किया है। अतः प्राचीन लेखन-सामग्री को जानने का मतलब है, प्राचीन [[संस्कृति]] को ठीक से समझना। | मानव जाति के इतिहास में लेखन-सामग्री ने बड़ी महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की है। लेखन-सामग्री ने न केवल मानव संस्कृति व [[इतिहास]] को सुरक्षित रखने में योगदान दिया है, बल्कि [[लिपि]], [[भाषा]] और मनुष्य की चिंतनधारा को भी काफ़ी गहराई से प्रभावित किया है। अतः प्राचीन लेखन-सामग्री को जानने का मतलब है, प्राचीन [[संस्कृति]] को ठीक से समझना। | ||

आज लेखन के लिए प्रमुखतः [[काग़ज़]] और [[क़लम (लेखन सामग्री)|क़लम]] का उपयोग होता है। टाइपरायटर का इस्तेमाल पिछले क़रीब डेढ़ सौ सालों से हो रहा है। मगर अब बड़ी तेज़ी से [[कम्प्यूटर]] मशीन लेखन, प्रकाशन और प्रसारण का प्रमुख साधन बनती जा रही है। [[विज्ञान]] और टेक्नालॉजी के इतिहास की दृष्टि से भी लेखन-सामग्री सम्बन्धी जानकारी का बड़ा महत्त्व है। | आज लेखन के लिए प्रमुखतः [[काग़ज़]] और [[क़लम (लेखन सामग्री)|क़लम]] का उपयोग होता है। टाइपरायटर का इस्तेमाल पिछले क़रीब डेढ़ सौ सालों से हो रहा है। मगर अब बड़ी तेज़ी से [[कम्प्यूटर]] मशीन लेखन, प्रकाशन और प्रसारण का प्रमुख साधन बनती जा रही है। [[विज्ञान]] और टेक्नालॉजी के इतिहास की दृष्टि से भी लेखन-सामग्री सम्बन्धी जानकारी का बड़ा महत्त्व है। | ||

==लेखन की प्राचीनता== | ==लेखन की प्राचीनता== | ||

आज के समय में भले ही काग़ज़ का खूब इस्तेमाल होता हो, मगर इसकी खोज [[भारत]] में नहीं हुई। ‘काग़ज़ ’ शब्द [[अरबी भाषा|अरबी]] का है। भारत में काग़ज़ का प्रयोग पिछले क़रीब एक हज़ार साल से हो रहा है। उसके पहले हमारे देश में लेखन के लिए प्रमुखतः ताड़पत्र, भूर्जपत्र और ताम्रपत्र का प्रयोग होता रहा है। इनके अलावा, अगरुपत्र, कपड़ा, काँच, काष्ठ, चमड़ा, पाषाण, स्वर्ण व रजतपत्र, मिट्टी की ईंटों व मुहरों तथा शंख व हाथीदाँत जैसी वस्तुओं का भी लेखन के लिए उपयोग हुआ है। आज ये चीज़ें संग्रहालयों में पहुँच गई हैं, परन्तु इस प्राचीन लेखन-सामग्री ने दीर्घकाल तक [[संस्कृति|भारतीय संस्कृति]] और ज्ञान-विज्ञान की अमूल्य सेवा की है। | आज के समय में भले ही काग़ज़ का खूब इस्तेमाल होता हो, मगर इसकी खोज [[भारत]] में नहीं हुई। ‘काग़ज़ ’ शब्द [[अरबी भाषा|अरबी]] का है। भारत में काग़ज़ का प्रयोग पिछले क़रीब एक हज़ार [[साल]] से हो रहा है। उसके पहले हमारे देश में लेखन के लिए प्रमुखतः [[ताड़पत्र (लेखन सामग्री)|ताड़पत्र]], [[भूर्जपत्र (लेखन सामग्री)|भूर्जपत्र]] और ताम्रपत्र का प्रयोग होता रहा है। इनके अलावा, [[अगरुपत्र (लेखन सामग्री)|अगरुपत्र]], [[कपड़ा (लेखन सामग्री)|कपड़ा]], काँच, [[काष्ठ (लेखन सामग्री)|काष्ठ]], चमड़ा, [[पाषाणीय शिलालेख (लेखन सामग्री)|पाषाण]], [[स्वर्ण (लेखन सामग्री)|स्वर्ण]] व रजतपत्र, मिट्टी की ईंटों व मुहरों तथा शंख व हाथीदाँत जैसी वस्तुओं का भी लेखन के लिए उपयोग हुआ है। आज ये चीज़ें संग्रहालयों में पहुँच गई हैं, परन्तु इस प्राचीन लेखन-सामग्री ने दीर्घकाल तक [[संस्कृति|भारतीय संस्कृति]] और ज्ञान-विज्ञान की अमूल्य सेवा की है। | ||

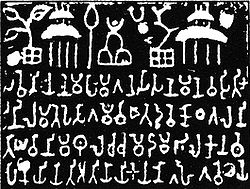

====शैलचित्र==== | ====शैलचित्र==== | ||

[[भीमबेटका गुफ़ाएँ भोपाल|भीमबेटका]], [[पंचमढ़ी]], [[मिर्ज़ापुर]], आदमगढ़, [[होशंगाबाद]] आदि अनेक स्थानों से दस-पन्द्रह हज़ार साल पुराने शैलचित्र मिले हैं। प्रागैतिहासिक मानव की जीवनचर्या को प्रदर्शित करने वाले ये शैलचित्र, जिन्हें हम आदिम चित्रलिपि के चिह्न भी मान सकते हैं, अधिकतर [[लाल रंग|लाल]], [[हरा रंग|हरे]] और [[सफ़ेद रंग|सफ़ेद]] [[रंग|रंगों]] से बने हैं। ये रंग स्थानीय वनस्पति और [[खनिज|खनिजों]] से तैयार किए गए हैं। | |||

;उदाहरण | ;उदाहरण | ||

भीमबेटका की पहाड़ी पर आज भी एक ऐसा पेड़ पाया जाता है, जिसके डंठलों से गोंद जैसा सफ़ेद रस निकलता है। उसी डंठल का कूची की तरह उपयोग करके उसके रस से सफ़ेद चित्र बनाए गए हैं। उस रस का उपयोग किसी स्थानीय वनस्पति या खनिज के हरे अथवा लाल रंग को पक्का बनाने के लिए भी किया गया है। भीमबेटका तथा कुछ अन्य स्थानों के शैलचित्रों के साथ संक्षिप्त [[ब्राह्मी लिपी|ब्राह्मी लेख]] भी मिले हैं। इसीलिए स्पष्ट है कि प्राचीन भारत में लेखन-सामग्री के तौर पर शिलाखण्डों और प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल कई हज़ार साल तक होता रहा है। | |||

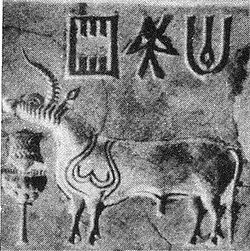

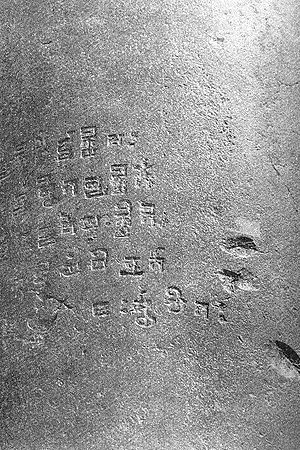

[[चित्र:Lekhan-Samagri-1.jpg|thumb|250px|left|[[सिंधु सभ्यता]] की उत्कीर्ण मुद्रा]] | [[चित्र:Lekhan-Samagri-1.jpg|thumb|250px|left|[[सिंधु सभ्यता]] की उत्कीर्ण मुद्रा]] | ||

====सिन्धु सभ्यता की उत्कीर्ण मुद्रा==== | ====सिन्धु सभ्यता की उत्कीर्ण मुद्रा==== | ||

[[सिन्धु सभ्यता]] (2600-1800 ई.पू.) के संक्षिप्त लेख, जिनकी संख्या लगभग चार हज़ार है, सेलखड़ी की मुहरों, ताम्रपट्टियों, लघुप्रस्तरों, काँसे के औज़ारों, हाथीदाँत व हड्डियों के दंडों, मिट्टी के बर्तनों तथा उनके ठीकरों पर अंकित देखने को मिलते हैं। यह ज्ञात नहीं है कि अपने दैनिक व्यवहार में सिन्धुजन किस लेखन-सामग्री का इस्तेमाल करते थे। उनके समकालीन मेसोपोटामिया | [[सिन्धु सभ्यता]] (2600-1800 ई.पू.) के संक्षिप्त लेख, जिनकी संख्या लगभग चार हज़ार है, सेलखड़ी की मुहरों, ताम्रपट्टियों, लघुप्रस्तरों, काँसे के औज़ारों, हाथीदाँत व हड्डियों के दंडों, मिट्टी के बर्तनों तथा उनके ठीकरों पर अंकित देखने को मिलते हैं। यह ज्ञात नहीं है कि अपने दैनिक व्यवहार में सिन्धुजन किस लेखन-सामग्री का इस्तेमाल करते थे। उनके समकालीन [[मेसोपोटामिया]] के निवासी एक छोटी कील से गीली मिट्टी के फलकों पर अक्षर उकेरते थे। वे [[कीलाक्षर लिपि|कीलाक्षर]] लेख पढ़े जा चुके हैं, परन्तु [[सिन्धु लिपि]] अभी भी अज्ञेय बनी हुई है। | ||

====वैदिक काल==== | ====वैदिक काल==== | ||

वैदिक काल में लेखन-कला ज्ञात थी या नहीं, यह एक विवादास्पद विषय रहा है। | वैदिक काल में लेखन-कला ज्ञात थी या नहीं, यह एक विवादास्पद विषय रहा है। [[मैक्समूलर]] जैसे आरम्भिक प्राच्यविद्या पण्डितों का मत था कि [[वेद|वेदों]] और [[ब्राह्मण ग्रन्थ|ब्राह्मण ग्रन्थों]] में लिपि तथा लेखन सामग्री का कोई उल्लेख नहीं है। परन्तु इधर के वर्षों में वैदिक काल में लेखन के अस्तित्व के बारे में कई प्रमाण मिल चुके हैं। यह सही है कि [[वेद|वेदों]] को श्रुति (श्रवणीय रचना) कहा जाता है, परन्तु [[शतपथ ब्राह्मण]] का वचन है कि वामदेव ऋषि ने ऋचा 'देखकर सम्पादन किया'। उसी तरह [[ऐतरेय ब्राह्मण]] का उल्लेख है कि ऋषि ने 'ऋचा देखकर पढ़ी'। [[ऋग्वेद]] में [[गाय]] के [[कान]] पर पहचान के लिए, अंक-संकेत दागने का उल्लेख है। इस तरह के कई उल्लेख वैदिक वाङ्मय में देखने को मिलते हैं। सारांश यह है कि उस समय श्रवणीय रचनाएँ लिखित रूप में भी उपलब्ध रही हैं। | ||

====बौद्ध जातक==== | ====बौद्ध जातक==== | ||

बौद्ध जातकों में लेखन के कई उल्लेख मिलते हैं। [[पाणिनि]] (लगभग 500 ई. पू.) की [[अष्टाध्यायी]] में '''‘ग्रन्थ’, ‘लिपिकर’ ‘यवनानी लिपि’''' और गायों के कानों पर, पहचान के लिए, अंक दागने की प्रथा का उल्लेख है। [[महाभारत]] में | बौद्ध जातकों में लेखन के कई उल्लेख मिलते हैं। [[पाणिनि]] (लगभग 500 ई. पू.) की [[अष्टाध्यायी]] में '''‘ग्रन्थ’, ‘लिपिकर’ ‘यवनानी लिपि’''' और गायों के कानों पर, पहचान के लिए, अंक दागने की प्रथा का उल्लेख है। [[महाभारत]] में ‘[[ग्रन्थ]]’ शब्द ताड़पत्र अथवा भुर्जपत्र की पोथी के अर्थ में ही प्रयुक्त हुआ है। पाणिनि ने अष्टाध्यायी के अन्य सूत्रों को देखने<ref> अन्योभ्योऽपि दृश्यते</ref> का कई बार निर्देश दिया है। इसीलिए [[व्याकरण (व्यावहारिक)|व्याकरण]] के नियमों की इस कृति का लिपिबद्ध होना सुनिश्चित है। पर उस समय की लेखन सामग्री के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। | ||

==लेखन सामग्री== | ==लेखन सामग्री== | ||

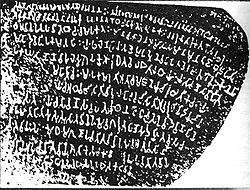

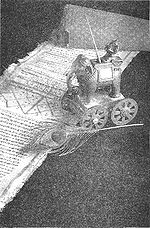

[[चित्र:Lekhan-Samagri-2.jpg|thumb|250px|[[अशोक के शिलालेख|अशोक का शिलालेख]], ब्रह्मगिरि | [[चित्र:Lekhan-Samagri-2.jpg|thumb|250px|[[अशोक के शिलालेख|अशोक का शिलालेख]], [[ब्रह्मगिरि]], [[कर्नाटक]]]] | ||

====पाषाणीय शिलालेख==== | ====पाषाणीय शिलालेख==== | ||

{{मुख्य|पाषाणीय शिलालेख (लेखन सामग्री)}} | {{मुख्य|पाषाणीय शिलालेख (लेखन सामग्री)}} | ||

प्रारम्भिक काल के भारतीय लेख, उन्हें चिरस्थायी बनाने की दृष्टि से, पाषाणों पर उत्कीर्ण देखने को मिलते हैं। पाषाणीय लेख चट्टानों, शिलाओं, स्तम्भों, मूर्तियों तथा उनके आधार-पीठों और पत्थर के कलश या उनकी ढक्कन-जैसी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। कभी-कभी पाषाण को चिकना किए बिना ही लेख खोद दिए जाते थे। परन्तु जब प्रशस्ति-जैसे लेख उत्कीर्ण करने होते तो पत्थर को काट-छाँट और छीलकर चिकना किया जाता था। | प्रारम्भिक काल के भारतीय लेख, उन्हें चिरस्थायी बनाने की दृष्टि से, पाषाणों पर उत्कीर्ण देखने को मिलते हैं। पाषाणीय लेख चट्टानों, शिलाओं, स्तम्भों, मूर्तियों तथा उनके आधार-पीठों और पत्थर के कलश या उनकी ढक्कन-जैसी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। कभी-कभी पाषाण को चिकना किए बिना ही लेख खोद दिए जाते थे। परन्तु जब प्रशस्ति - जैसे लेख उत्कीर्ण करने होते तो पत्थर को काट-छाँट और छीलकर चिकना किया जाता था। | ||

====ईंट==== | ====ईंट==== | ||

{{मुख्य|ईंट (लेखन सामग्री)}} | {{मुख्य|ईंट (लेखन सामग्री)}} | ||

*प्राचीन भारत में मिट्टी की कच्ची या पकाई ईंटों पर बहुत-से अभिलेख मिले हैं। | *प्राचीन भारत में मिट्टी की कच्ची या पकाई ईंटों पर बहुत-से [[अभिलेख]] मिले हैं। | ||

*प्राचीन मेसोपोटामिया के कीलाक्षर लेख मिट्टी के फलकों पर ही लिखे गए थे। | *प्राचीन [[मेसोपोटामिया]] के [[कीलाक्षर लिपि|कीलाक्षर]] लेख मिट्टी के फलकों पर ही लिखे गए थे। | ||

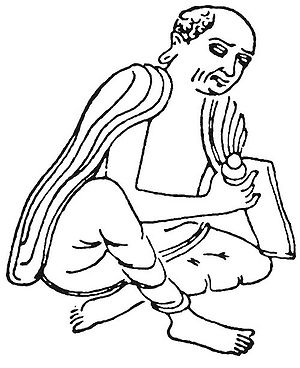

[[चित्र:Lekhan-Samagri-5.jpg|thumb|left|सिद्धार्थ की जन्मकुंडली तैयार करते हुए एक शाक्य राजलेखक, जिसके बाएं हाथ में जंघा पर पत्रों का संचय और दाएं हाथ में मूठ वाली लौह शलाका है]] | [[चित्र:Lekhan-Samagri-5.jpg|thumb|left|[[सिद्धार्थ]] की [[जन्मकुंडली]] तैयार करते हुए एक शाक्य राजलेखक, जिसके बाएं हाथ में जंघा पर पत्रों का संचय और दाएं हाथ में मूठ वाली लौह शलाका है]] | ||

====स्वर्ण==== | ====स्वर्ण==== | ||

{{मुख्य|स्वर्ण (लेखन सामग्री)}} | {{मुख्य|स्वर्ण (लेखन सामग्री)}} | ||

*प्राचीन भारत में शंखों पर, हाथीदाँत तथा काँच की मुद्राओं पर, लकड़ी के शहतीरों व स्तम्भों पर और और स्फटिक जैसे क़ीमती पत्थरों पर भी लेख मिले हैं। | *प्राचीन भारत में [[शंख|शंखों]] पर, हाथीदाँत तथा काँच की मुद्राओं पर, लकड़ी के शहतीरों व स्तम्भों पर और और स्फटिक जैसे क़ीमती पत्थरों पर भी लेख मिले हैं। | ||

*प्राचीन भारत में सोना और चाँदी के पत्तरों पर भी लेख उत्कीर्ण किए जाते थे। | *प्राचीन भारत में सोना और चाँदी के पत्तरों पर भी लेख उत्कीर्ण किए जाते थे। | ||

====रजत==== | ====रजत==== | ||

{{मुख्य|रजत (लेखन सामग्री)}} | {{मुख्य|रजत (लेखन सामग्री)}} | ||

*प्राचीन भारत में कई लेख राजपत्र पर लिखे मिले हैं। | *प्राचीन भारत में कई लेख राजपत्र पर लिखे मिले हैं। | ||

*राजपत्र पर भट्टिप्रोलु | *राजपत्र पर भट्टिप्रोलु कृष्णा ज़िला, [[आन्ध्र प्रदेश]] और [[तक्षशिला]], रावलपिंडी ज़िला, [[पाकिस्तान]] से लेख मिले हैं। | ||

====काष्ठ==== | ====काष्ठ==== | ||

{{मुख्य|काष्ठ (लेखन सामग्री)}} | {{मुख्य|काष्ठ (लेखन सामग्री)}} | ||

*प्राचीन काल से लिखने के लिए लकड़ी की तख्ती या काष्ठफलक का प्रयोग होता आ रहा है। | *प्राचीन काल से लिखने के लिए लकड़ी की तख्ती या काष्ठफलक का प्रयोग होता आ रहा है। | ||

*बौद्ध जातक कथाओं में प्राथमिक शालाओं में शिशुओं की शिक्षा के प्रसंग में ‘फलक’ का उल्लेख है। | *[[बौद्ध]] [[जातक कथा|जातक कथाओं]] में प्राथमिक शालाओं में शिशुओं की शिक्षा के प्रसंग में ‘फलक’ का उल्लेख है। | ||

====कपड़ा==== | ====कपड़ा==== | ||

[[चित्र:Lekhan-Samagri-6.jpg|thumb|250px|सोहगौर ताम्रपट (संभवतः ईसा पूर्व चौथी सदी)]] | [[चित्र:Lekhan-Samagri-6.jpg|thumb|250px|सोहगौर ताम्रपट (संभवतः ईसा पूर्व चौथी सदी)]] | ||

{{मुख्य|कपड़ा (लेखन सामग्री)}} | {{मुख्य|कपड़ा (लेखन सामग्री)}} | ||

प्राचीन भारत में लिखने के लिए सूती कपड़े के खण्ड | प्राचीन भारत में लिखने के लिए सूती कपड़े के खण्ड, [[संस्कृत]] में ‘पट’ का भी काफ़ी इस्तेमाल हुआ है। [[सिकन्दर]] के नौसेनाध्यक्ष [[नियार्कस]] (ईसा पूर्व चौथी [[सदी]]) का उल्लेख है कि भारतीय लोग अच्छी तरह कूटे गए [[कपास]] के कपड़े पर पत्र लिखते थे। कपड़े के छिद्रों को बन्द करने के लिए आटा, [[चावल]] या मांड या लेई अथवा पिघला हुआ मोम लगाकर परत सुखा लेते थे और फिर अकीक, पत्थर या शंख आदि से घोटकर उसे चिकना बनाते थे। | ||

====धातु==== | ====धातु==== | ||

[[चित्र:Lekhan-Samagri-10.jpg|thumb|left|लौहस्तंभ लेख, मेहरौली, [[दिल्ली]] (लगभग 450 ई.)]] | [[चित्र:Lekhan-Samagri-10.jpg|thumb|left|लौहस्तंभ लेख, मेहरौली, [[दिल्ली]] (लगभग 450 ई.)]] | ||

{{मुख्य|धातु (लेखन सामग्री)}} | {{मुख्य|धातु (लेखन सामग्री)}} | ||

प्राचीन काल में लोहे पर भी लेख खोदे जाते थे। इनमें सबसे प्रसिद्ध है [[दिल्ली]] में [[क़ुतुब मीनार]] के पास खड़े लौहस्तम्भ पर गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि (ईसा की चौथी-पाँचवीं सदी) में उत्कीर्ण किसी राजा ‘चंद्र’ का छह पंक्तियों का [[संस्कृत भाषा|संस्कृत]] लेख। [[उत्तराखण्ड]] के गोपेश्वर मन्दिर के प्रांगण में गड़े हुए लोहे के क़रीब पाँच मीटर ऊँचे त्रिशूल पर ईसा की सातवीं सदी की लिपि में एक संस्कृत लेख ख़ुदा हुआ है। | प्राचीन काल में [[लोहा|लोहे]] पर भी लेख खोदे जाते थे। इनमें सबसे प्रसिद्ध है [[दिल्ली]] में [[क़ुतुब मीनार]] के पास खड़े लौहस्तम्भ पर गुप्तकालीन [[ब्राह्मी लिपि]] (ईसा की चौथी-पाँचवीं सदी) में उत्कीर्ण किसी राजा ‘चंद्र’ का छह पंक्तियों का [[संस्कृत भाषा|संस्कृत]] लेख। [[उत्तराखण्ड]] के गोपेश्वर मन्दिर के प्रांगण में गड़े हुए लोहे के क़रीब पाँच मीटर ऊँचे त्रिशूल पर ईसा की सातवीं सदी की लिपि में एक संस्कृत लेख ख़ुदा हुआ है। | ||

====ताड़पत्र==== | ====ताड़पत्र==== | ||

{{मुख्य|ताड़पत्र (लेखन सामग्री)}} | {{मुख्य|ताड़पत्र (लेखन सामग्री)}} | ||

| पंक्ति 64: | पंक्ति 65: | ||

{{मुख्य|काग़ज़ }} | {{मुख्य|काग़ज़ }} | ||

काग़ज़ की उपलब्धि ने ज्ञान-विज्ञान और [[संस्कृति]] के विकास में बहुत योगदान दिया है। प्राचीन जगत की किसी भी अन्य उपलब्धि को काग़ज़ के आविष्कार और उससे जनित मुद्रण-कला के समकक्ष नहीं रखा जा सकता। इन दोनों की आविष्कारों ने आधुनिक मानव के बौद्धिक जीवन पर दीर्घकालीन प्रभाव डाला है। कल्पना कीजिए कि काग़ज़ का उत्पादन रुक जाता है और मुद्रण कार्य बन्द पड़ जाता है, तब हमारे आधुनिक समाज का क्या हाल होगा? हालाँकि संचार के अन्य साधन उपलब्ध हैं, मगर वे काग़ज़ और मुद्रण का स्थान नहीं ले सकते हैं। | काग़ज़ की उपलब्धि ने ज्ञान-विज्ञान और [[संस्कृति]] के विकास में बहुत योगदान दिया है। प्राचीन जगत की किसी भी अन्य उपलब्धि को काग़ज़ के आविष्कार और उससे जनित मुद्रण-कला के समकक्ष नहीं रखा जा सकता। इन दोनों की आविष्कारों ने आधुनिक मानव के बौद्धिक जीवन पर दीर्घकालीन प्रभाव डाला है। कल्पना कीजिए कि काग़ज़ का उत्पादन रुक जाता है और मुद्रण कार्य बन्द पड़ जाता है, तब हमारे आधुनिक समाज का क्या हाल होगा? हालाँकि संचार के अन्य साधन उपलब्ध हैं, मगर वे काग़ज़ और मुद्रण का स्थान नहीं ले सकते हैं। | ||

[[चित्र:Lekhan-Samagri-17.jpg|thumb|150px|left|हाथ-[[काग़ज़]], दवात | [[चित्र:Lekhan-Samagri-17.jpg|thumb|150px|left|हाथ-[[काग़ज़]], दवात और [[क़लम (लेखन सामग्री)|क़लम]], 18वीं सदी ([[केलकर संग्रहालय पुणे|केळकर संग्रहालय]], [[पुणे]])]] | ||

====क़लम ==== | ====क़लम ==== | ||

{{मुख्य|क़लम (लेखन सामग्री)}} | {{मुख्य|क़लम (लेखन सामग्री)}} | ||

नरकुल या लकड़ी से बनी क़लम और रेशों से बनी कूची को 'लेखनी' कहते थे। जी. ब्यूह्लर अपनी पुस्तक 'भारतीय लिपिशास्त्र' में लिखते हैं- "लिखने के लिए प्रयुक्त होने वाले उपकरण का सामान्य नाम 'लेखनी' था। 'लेखनी' का प्रयोग शलाका, तूलिका, वर्णवर्तिका और वर्णिका, सभी के लिए होता था। ‘लेखनी’ शब्द महाकाव्यों में उपलब्ध है।" | नरकुल या लकड़ी से बनी क़लम और रेशों से बनी कूची को 'लेखनी' कहते थे। जी. ब्यूह्लर अपनी पुस्तक 'भारतीय लिपिशास्त्र' में लिखते हैं- "लिखने के लिए प्रयुक्त होने वाले उपकरण का सामान्य नाम 'लेखनी' था। 'लेखनी' का प्रयोग शलाका, तूलिका, वर्णवर्तिका और वर्णिका, सभी के लिए होता था। ‘लेखनी’ शब्द [[महाकाव्य|महाकाव्यों]] में उपलब्ध है।" | ||

नरकुल या नरसल से बनी लेखनी को आमतौर पर क़लम कहते थे, मगर इस शब्द की व्युपत्ति स्पष्ट नहीं है। क़लम के लिए देशी संस्कृत नाम ‘इषीका’ या ‘ईषिका’ था, जिसका शब्दार्थ है, नरकुल। नरकुल, बाँस या लकड़ी के टुकड़ों को हमारी आज की ( | नरकुल या नरसल से बनी लेखनी को आमतौर पर क़लम कहते थे, मगर इस शब्द की व्युपत्ति स्पष्ट नहीं है। क़लम के लिए देशी संस्कृत नाम ‘इषीका’ या ‘ईषिका’ था, जिसका शब्दार्थ है, नरकुल। नरकुल, [[बाँस]] या लकड़ी के टुकड़ों को हमारी आज की (यानि आज से क़रीब सौ साल पहले की) क़लमों की तरह बनाकर उनसे लिखने की सारे भारत में प्रथा रही है। ताड़पत्र और भूर्जपत्र पर लिखी गई सारी उपलब्ध हस्तलिपियाँ इसी तरह की क़लमों से लिखी गई हैं। | ||

====स्याही==== | ====स्याही==== | ||

{{मुख्य|स्याही (लेखन सामग्री)}} | {{मुख्य|स्याही (लेखन सामग्री)}} | ||

प्राचीन भारत में हस्तलिपियों के लिए विभिन्न प्रकार की स्याही का उपयोग होता था। मगर सबसे ज़्यादा उपयोग काली स्याही का ही होता था, जिसे संस्कृत में ‘मसि’ या ‘मषी’ कहा जाता था। यह बहुत पुराना शब्द है और एक गृह्यसूत्र में देखने को मिलता है। कवि बाण, (लगभग 620 ई.) और उनके पूर्ववर्ती सुबंधु की कृति वासवदत्ता में भी यह देखने को मिलता है। ‘मसी कज्जलम्’ शब्दों से सहज स्पष्ट है कि, प्रमुखतः काजल से ही स्याही तैयार की जाती थी। | प्राचीन भारत में हस्तलिपियों के लिए विभिन्न प्रकार की स्याही का उपयोग होता था। मगर सबसे ज़्यादा उपयोग काली स्याही का ही होता था, जिसे संस्कृत में ‘मसि’ या ‘मषी’ कहा जाता था। यह बहुत पुराना शब्द है और एक [[गृह्यसूत्र |गृह्यसूत्र]] में देखने को मिलता है। [[बाणभट्ट|कवि बाण]], (लगभग 620 ई.) और उनके पूर्ववर्ती सुबंधु की कृति वासवदत्ता में भी यह देखने को मिलता है। ‘मसी कज्जलम्’ शब्दों से सहज स्पष्ट है कि, प्रमुखतः काजल से ही स्याही तैयार की जाती थी। | ||

==वीथिका== | ==वीथिका== | ||

<gallery> | <gallery> | ||

| पंक्ति 79: | पंक्ति 80: | ||

चित्र:Lekhan-Samagri-7.jpg|विष्णुकुंडी विक्रमेंद्रवर्मन्-द्वितीय के चिक्कुल्ल दानपत्र- कड़ी और राजमुद्रा सहित | चित्र:Lekhan-Samagri-7.jpg|विष्णुकुंडी विक्रमेंद्रवर्मन्-द्वितीय के चिक्कुल्ल दानपत्र- कड़ी और राजमुद्रा सहित | ||

चित्र:Lekhan-Samagri-11.jpg|गिलगित हस्तलिपियों का एक भूर्जपत्र (लगभग 600 ई.) | चित्र:Lekhan-Samagri-11.jpg|गिलगित हस्तलिपियों का एक भूर्जपत्र (लगभग 600 ई.) | ||

चित्र:Lekhan-Samagri-8.jpg|रजतपत्र पर खरोष्ठी लेख, धर्मराजिका स्तूप, तक्षशिला (76 ई.) | चित्र:Lekhan-Samagri-8.jpg|रजतपत्र पर खरोष्ठी लेख, [[धर्मराजिका स्तूप]], तक्षशिला (76 ई.) | ||

चित्र:Lekhan-Samagri-9.jpg|रंजना लिपि में एक [[ताड़पत्र (लेखन सामग्री)|ताड़पत्र]]-हस्तलिपि, [[नेपाल]] (1165 ई.) | चित्र:Lekhan-Samagri-9.jpg|रंजना लिपि में एक [[ताड़पत्र (लेखन सामग्री)|ताड़पत्र]]-हस्तलिपि, [[नेपाल]] (1165 ई.) | ||

चित्र:Lekhan-Samagri-13.jpg|[[चीन]] से पश्चिम की ओर [[काग़ज़]] की एक हज़ार वर्षों की यात्रा | चित्र:Lekhan-Samagri-13.jpg|[[चीन]] से पश्चिम की ओर [[काग़ज़]] की एक हज़ार वर्षों की यात्रा | ||

| पंक्ति 87: | पंक्ति 88: | ||

चित्र:Lekhan-Samagri-18.jpg|चित्रकार और सुलिपिकार अपने-अपने काम करते हुए, अख़लाक़-इ नासिरी (लगभग 1590-95 ई.) का एक चित्र, प्रिंस सदरुद्दीन आगा ख़ान संग्रह, जेनेवा | चित्र:Lekhan-Samagri-18.jpg|चित्रकार और सुलिपिकार अपने-अपने काम करते हुए, अख़लाक़-इ नासिरी (लगभग 1590-95 ई.) का एक चित्र, प्रिंस सदरुद्दीन आगा ख़ान संग्रह, जेनेवा | ||

चित्र:Lekhan-Samagri-19.jpg|सुनहरी [[स्याही (लेखन सामग्री)|स्याही]] में लिखित और चित्रित 'कल्पसूत्र' का एक पन्ना, 1439 ई. ([[राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली|राष्ट्रीय संग्रहालय]], [[नई दिल्ली]]) | चित्र:Lekhan-Samagri-19.jpg|सुनहरी [[स्याही (लेखन सामग्री)|स्याही]] में लिखित और चित्रित 'कल्पसूत्र' का एक पन्ना, 1439 ई. ([[राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली|राष्ट्रीय संग्रहालय]], [[नई दिल्ली]]) | ||

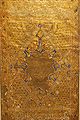

चित्र:Gold-Quran-Page.jpg|[[स्वर्ण (लेखन सामग्री)|स्वर्ण]] पर क़ुरआन का एक पृष्ठ (12वीं सदी) | |||

चित्र:Cotton-Fabric-1.jpg|[[कपड़ा (लेखन सामग्री)]] | |||

चित्र:Tamrapatra.jpg|[[धातु (लेखन सामग्री)|ताम्रपत्र (लेखन सामग्री)]] | |||

चित्र:Quill-And-Inkpot.jpg|[[क़लम (लेखन सामग्री)|क़लम]] और [[स्याही (लेखन सामग्री)|स्याही]] | |||

चित्र:Old-Quill-Set.jpg|[[क़लम (लेखन सामग्री)]] | |||

चित्र:Quill-And-Inkpot-1.jpg| [[क़लम (लेखन सामग्री)|क़लम]] और [[स्याही (लेखन सामग्री)|स्याही]] | |||

चित्र:Papers-2.jpg|[[काग़ज़ (लेखन सामग्री)]] | |||

</gallery> | </gallery> | ||

==टीका टिप्पणी और संदर्भ== | ==टीका टिप्पणी और संदर्भ== | ||

| पंक्ति 97: | पंक्ति 103: | ||

[[Category:इतिहास कोश]] | [[Category:इतिहास कोश]] | ||

[[Category:प्राचीन भारत लेखन सामग्री]] | [[Category:प्राचीन भारत लेखन सामग्री]] | ||

__INDEX__ | __INDEX__ | ||

10:01, 22 मार्च 2015 के समय का अवतरण

मानव जाति के इतिहास में लेखन-सामग्री ने बड़ी महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की है। लेखन-सामग्री ने न केवल मानव संस्कृति व इतिहास को सुरक्षित रखने में योगदान दिया है, बल्कि लिपि, भाषा और मनुष्य की चिंतनधारा को भी काफ़ी गहराई से प्रभावित किया है। अतः प्राचीन लेखन-सामग्री को जानने का मतलब है, प्राचीन संस्कृति को ठीक से समझना।

आज लेखन के लिए प्रमुखतः काग़ज़ और क़लम का उपयोग होता है। टाइपरायटर का इस्तेमाल पिछले क़रीब डेढ़ सौ सालों से हो रहा है। मगर अब बड़ी तेज़ी से कम्प्यूटर मशीन लेखन, प्रकाशन और प्रसारण का प्रमुख साधन बनती जा रही है। विज्ञान और टेक्नालॉजी के इतिहास की दृष्टि से भी लेखन-सामग्री सम्बन्धी जानकारी का बड़ा महत्त्व है।

लेखन की प्राचीनता

आज के समय में भले ही काग़ज़ का खूब इस्तेमाल होता हो, मगर इसकी खोज भारत में नहीं हुई। ‘काग़ज़ ’ शब्द अरबी का है। भारत में काग़ज़ का प्रयोग पिछले क़रीब एक हज़ार साल से हो रहा है। उसके पहले हमारे देश में लेखन के लिए प्रमुखतः ताड़पत्र, भूर्जपत्र और ताम्रपत्र का प्रयोग होता रहा है। इनके अलावा, अगरुपत्र, कपड़ा, काँच, काष्ठ, चमड़ा, पाषाण, स्वर्ण व रजतपत्र, मिट्टी की ईंटों व मुहरों तथा शंख व हाथीदाँत जैसी वस्तुओं का भी लेखन के लिए उपयोग हुआ है। आज ये चीज़ें संग्रहालयों में पहुँच गई हैं, परन्तु इस प्राचीन लेखन-सामग्री ने दीर्घकाल तक भारतीय संस्कृति और ज्ञान-विज्ञान की अमूल्य सेवा की है।

शैलचित्र

भीमबेटका, पंचमढ़ी, मिर्ज़ापुर, आदमगढ़, होशंगाबाद आदि अनेक स्थानों से दस-पन्द्रह हज़ार साल पुराने शैलचित्र मिले हैं। प्रागैतिहासिक मानव की जीवनचर्या को प्रदर्शित करने वाले ये शैलचित्र, जिन्हें हम आदिम चित्रलिपि के चिह्न भी मान सकते हैं, अधिकतर लाल, हरे और सफ़ेद रंगों से बने हैं। ये रंग स्थानीय वनस्पति और खनिजों से तैयार किए गए हैं।

- उदाहरण

भीमबेटका की पहाड़ी पर आज भी एक ऐसा पेड़ पाया जाता है, जिसके डंठलों से गोंद जैसा सफ़ेद रस निकलता है। उसी डंठल का कूची की तरह उपयोग करके उसके रस से सफ़ेद चित्र बनाए गए हैं। उस रस का उपयोग किसी स्थानीय वनस्पति या खनिज के हरे अथवा लाल रंग को पक्का बनाने के लिए भी किया गया है। भीमबेटका तथा कुछ अन्य स्थानों के शैलचित्रों के साथ संक्षिप्त ब्राह्मी लेख भी मिले हैं। इसीलिए स्पष्ट है कि प्राचीन भारत में लेखन-सामग्री के तौर पर शिलाखण्डों और प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल कई हज़ार साल तक होता रहा है।

सिन्धु सभ्यता की उत्कीर्ण मुद्रा

सिन्धु सभ्यता (2600-1800 ई.पू.) के संक्षिप्त लेख, जिनकी संख्या लगभग चार हज़ार है, सेलखड़ी की मुहरों, ताम्रपट्टियों, लघुप्रस्तरों, काँसे के औज़ारों, हाथीदाँत व हड्डियों के दंडों, मिट्टी के बर्तनों तथा उनके ठीकरों पर अंकित देखने को मिलते हैं। यह ज्ञात नहीं है कि अपने दैनिक व्यवहार में सिन्धुजन किस लेखन-सामग्री का इस्तेमाल करते थे। उनके समकालीन मेसोपोटामिया के निवासी एक छोटी कील से गीली मिट्टी के फलकों पर अक्षर उकेरते थे। वे कीलाक्षर लेख पढ़े जा चुके हैं, परन्तु सिन्धु लिपि अभी भी अज्ञेय बनी हुई है।

वैदिक काल

वैदिक काल में लेखन-कला ज्ञात थी या नहीं, यह एक विवादास्पद विषय रहा है। मैक्समूलर जैसे आरम्भिक प्राच्यविद्या पण्डितों का मत था कि वेदों और ब्राह्मण ग्रन्थों में लिपि तथा लेखन सामग्री का कोई उल्लेख नहीं है। परन्तु इधर के वर्षों में वैदिक काल में लेखन के अस्तित्व के बारे में कई प्रमाण मिल चुके हैं। यह सही है कि वेदों को श्रुति (श्रवणीय रचना) कहा जाता है, परन्तु शतपथ ब्राह्मण का वचन है कि वामदेव ऋषि ने ऋचा 'देखकर सम्पादन किया'। उसी तरह ऐतरेय ब्राह्मण का उल्लेख है कि ऋषि ने 'ऋचा देखकर पढ़ी'। ऋग्वेद में गाय के कान पर पहचान के लिए, अंक-संकेत दागने का उल्लेख है। इस तरह के कई उल्लेख वैदिक वाङ्मय में देखने को मिलते हैं। सारांश यह है कि उस समय श्रवणीय रचनाएँ लिखित रूप में भी उपलब्ध रही हैं।

बौद्ध जातक

बौद्ध जातकों में लेखन के कई उल्लेख मिलते हैं। पाणिनि (लगभग 500 ई. पू.) की अष्टाध्यायी में ‘ग्रन्थ’, ‘लिपिकर’ ‘यवनानी लिपि’ और गायों के कानों पर, पहचान के लिए, अंक दागने की प्रथा का उल्लेख है। महाभारत में ‘ग्रन्थ’ शब्द ताड़पत्र अथवा भुर्जपत्र की पोथी के अर्थ में ही प्रयुक्त हुआ है। पाणिनि ने अष्टाध्यायी के अन्य सूत्रों को देखने[1] का कई बार निर्देश दिया है। इसीलिए व्याकरण के नियमों की इस कृति का लिपिबद्ध होना सुनिश्चित है। पर उस समय की लेखन सामग्री के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है।

लेखन सामग्री

पाषाणीय शिलालेख

प्रारम्भिक काल के भारतीय लेख, उन्हें चिरस्थायी बनाने की दृष्टि से, पाषाणों पर उत्कीर्ण देखने को मिलते हैं। पाषाणीय लेख चट्टानों, शिलाओं, स्तम्भों, मूर्तियों तथा उनके आधार-पीठों और पत्थर के कलश या उनकी ढक्कन-जैसी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। कभी-कभी पाषाण को चिकना किए बिना ही लेख खोद दिए जाते थे। परन्तु जब प्रशस्ति - जैसे लेख उत्कीर्ण करने होते तो पत्थर को काट-छाँट और छीलकर चिकना किया जाता था।

ईंट

- प्राचीन भारत में मिट्टी की कच्ची या पकाई ईंटों पर बहुत-से अभिलेख मिले हैं।

- प्राचीन मेसोपोटामिया के कीलाक्षर लेख मिट्टी के फलकों पर ही लिखे गए थे।

स्वर्ण

- प्राचीन भारत में शंखों पर, हाथीदाँत तथा काँच की मुद्राओं पर, लकड़ी के शहतीरों व स्तम्भों पर और और स्फटिक जैसे क़ीमती पत्थरों पर भी लेख मिले हैं।

- प्राचीन भारत में सोना और चाँदी के पत्तरों पर भी लेख उत्कीर्ण किए जाते थे।

रजत

- प्राचीन भारत में कई लेख राजपत्र पर लिखे मिले हैं।

- राजपत्र पर भट्टिप्रोलु कृष्णा ज़िला, आन्ध्र प्रदेश और तक्षशिला, रावलपिंडी ज़िला, पाकिस्तान से लेख मिले हैं।

काष्ठ

- प्राचीन काल से लिखने के लिए लकड़ी की तख्ती या काष्ठफलक का प्रयोग होता आ रहा है।

- बौद्ध जातक कथाओं में प्राथमिक शालाओं में शिशुओं की शिक्षा के प्रसंग में ‘फलक’ का उल्लेख है।

कपड़ा

प्राचीन भारत में लिखने के लिए सूती कपड़े के खण्ड, संस्कृत में ‘पट’ का भी काफ़ी इस्तेमाल हुआ है। सिकन्दर के नौसेनाध्यक्ष नियार्कस (ईसा पूर्व चौथी सदी) का उल्लेख है कि भारतीय लोग अच्छी तरह कूटे गए कपास के कपड़े पर पत्र लिखते थे। कपड़े के छिद्रों को बन्द करने के लिए आटा, चावल या मांड या लेई अथवा पिघला हुआ मोम लगाकर परत सुखा लेते थे और फिर अकीक, पत्थर या शंख आदि से घोटकर उसे चिकना बनाते थे।

धातु

प्राचीन काल में लोहे पर भी लेख खोदे जाते थे। इनमें सबसे प्रसिद्ध है दिल्ली में क़ुतुब मीनार के पास खड़े लौहस्तम्भ पर गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि (ईसा की चौथी-पाँचवीं सदी) में उत्कीर्ण किसी राजा ‘चंद्र’ का छह पंक्तियों का संस्कृत लेख। उत्तराखण्ड के गोपेश्वर मन्दिर के प्रांगण में गड़े हुए लोहे के क़रीब पाँच मीटर ऊँचे त्रिशूल पर ईसा की सातवीं सदी की लिपि में एक संस्कृत लेख ख़ुदा हुआ है।

ताड़पत्र

प्राचीन भारत में ताड़पत्र लेखन का एक प्रमुख साधन रहा है। ताल या ताड़ वृक्ष दो प्रकार के होते हैं- खरताड़ और श्रीताड़। खरताड़ के वृक्ष राजस्थान, गुजरात और पंजाब में कहीं-कहीं मिल जाते हैं। इनके पत्ते मोटे और कम लम्बे होते हैं।

भूर्जपत्र

भूर्ज नामक वृक्ष हिमालय में क़रीब 4,000 मीटर की ऊँचाई पर बहुतायत में मिलता है। इसकी भीतरी छाल, जिसे कालिदास ने ‘भूर्जत्वक्’ कहा है, काग़ज़ की तरह होती है। यह छाल कई मीटर लम्बी निकल आती है। अल्बेरूनी ने लिखा है- "मध्य और उत्तरी भारत के लोग तूज़ (भूर्ज) वृक्ष की छाल पर लिखते हैं। उसको भूर्ज कहते हैं।

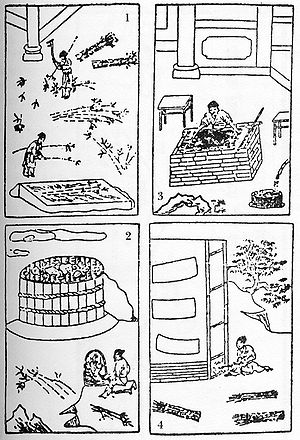

अगरुपत्र

1. पेड़ की छाल या सन को पानी में भिगोना

2. लुगदी को उबालना

3. उबली लुगदी से काग़ज़ बनाना

4. काग़ज़ को गर्म करके सुखाना

- अगरु वृक्ष की छाल भी, जिसे असम में ‘सांचीपात’ कहते हैं, ग्रन्थ लिखने और चित्र बनाने के लिए प्रयोग होती थी।

- पूर्वोत्तर भारत में इस छाल का हस्तलिपि-लेखन के लिए काफ़ी उपयोग हुआ है।

काग़ज़

काग़ज़ की उपलब्धि ने ज्ञान-विज्ञान और संस्कृति के विकास में बहुत योगदान दिया है। प्राचीन जगत की किसी भी अन्य उपलब्धि को काग़ज़ के आविष्कार और उससे जनित मुद्रण-कला के समकक्ष नहीं रखा जा सकता। इन दोनों की आविष्कारों ने आधुनिक मानव के बौद्धिक जीवन पर दीर्घकालीन प्रभाव डाला है। कल्पना कीजिए कि काग़ज़ का उत्पादन रुक जाता है और मुद्रण कार्य बन्द पड़ जाता है, तब हमारे आधुनिक समाज का क्या हाल होगा? हालाँकि संचार के अन्य साधन उपलब्ध हैं, मगर वे काग़ज़ और मुद्रण का स्थान नहीं ले सकते हैं।

क़लम

नरकुल या लकड़ी से बनी क़लम और रेशों से बनी कूची को 'लेखनी' कहते थे। जी. ब्यूह्लर अपनी पुस्तक 'भारतीय लिपिशास्त्र' में लिखते हैं- "लिखने के लिए प्रयुक्त होने वाले उपकरण का सामान्य नाम 'लेखनी' था। 'लेखनी' का प्रयोग शलाका, तूलिका, वर्णवर्तिका और वर्णिका, सभी के लिए होता था। ‘लेखनी’ शब्द महाकाव्यों में उपलब्ध है।"

नरकुल या नरसल से बनी लेखनी को आमतौर पर क़लम कहते थे, मगर इस शब्द की व्युपत्ति स्पष्ट नहीं है। क़लम के लिए देशी संस्कृत नाम ‘इषीका’ या ‘ईषिका’ था, जिसका शब्दार्थ है, नरकुल। नरकुल, बाँस या लकड़ी के टुकड़ों को हमारी आज की (यानि आज से क़रीब सौ साल पहले की) क़लमों की तरह बनाकर उनसे लिखने की सारे भारत में प्रथा रही है। ताड़पत्र और भूर्जपत्र पर लिखी गई सारी उपलब्ध हस्तलिपियाँ इसी तरह की क़लमों से लिखी गई हैं।

स्याही

प्राचीन भारत में हस्तलिपियों के लिए विभिन्न प्रकार की स्याही का उपयोग होता था। मगर सबसे ज़्यादा उपयोग काली स्याही का ही होता था, जिसे संस्कृत में ‘मसि’ या ‘मषी’ कहा जाता था। यह बहुत पुराना शब्द है और एक गृह्यसूत्र में देखने को मिलता है। कवि बाण, (लगभग 620 ई.) और उनके पूर्ववर्ती सुबंधु की कृति वासवदत्ता में भी यह देखने को मिलता है। ‘मसी कज्जलम्’ शब्दों से सहज स्पष्ट है कि, प्रमुखतः काजल से ही स्याही तैयार की जाती थी।

वीथिका

-

देवी सरस्वती, हाथ में पुस्तक, आधार-पीठ पर कुषाण ब्राह्मी लेख, मथुरा (दूसरी सदी ई.)

-

विष्णुकुंडी विक्रमेंद्रवर्मन्-द्वितीय के चिक्कुल्ल दानपत्र- कड़ी और राजमुद्रा सहित

-

गिलगित हस्तलिपियों का एक भूर्जपत्र (लगभग 600 ई.)

-

रजतपत्र पर खरोष्ठी लेख, धर्मराजिका स्तूप, तक्षशिला (76 ई.)

-

रंजना लिपि में एक ताड़पत्र-हस्तलिपि, नेपाल (1165 ई.)

-

यूरोप में काग़ज़-निर्माण (1662 ई. में प्रकाशित एक वुडकट से)

-

उन्नीसवीं सदी के मध्यकाल का एक कश्मीरी चित्र, जिसमें काग़ज़-निर्माण के सभी स्तर दिखाए गए हैं

-

चित्रकार और सुलिपिकार अपने-अपने काम करते हुए, अख़लाक़-इ नासिरी (लगभग 1590-95 ई.) का एक चित्र, प्रिंस सदरुद्दीन आगा ख़ान संग्रह, जेनेवा

-

सुनहरी स्याही में लिखित और चित्रित 'कल्पसूत्र' का एक पन्ना, 1439 ई. (राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली)

-

स्वर्ण पर क़ुरआन का एक पृष्ठ (12वीं सदी)

टीका टिप्पणी और संदर्भ

- ↑ अन्योभ्योऽपि दृश्यते

संबंधित लेख