भारत में शिक्षा

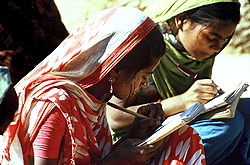

भारत में शिक्षा का उत्तरदायित्व मूलत: राज्य सरकारों पर है। केंद्रीय सरकार शिक्षा की सुविधाओं में तालमेल स्थापित करती है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से उच्च शिक्षा का स्तर निश्चित करती है और अनुसंधान तथा वैज्ञानिक एवं प्राविधिकि शिक्षा की व्यवस्था करती है। शिक्षा की विकास योजनाओं का काम केंद्र तथा राज्य सरकारें मिलकर करती हैं। पिछले 15 वर्षो में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई थी। सन् 1950-51 में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई थी। सन् 1950-51 में प्राथमिक शिक्षा के मान्यता-प्राप्त विद्यालयों की संख्या 2.1 लाख थी, जो 1962-63 में बढ़कर 3.67 लाख हो गई और इसी अवधि में विद्यार्थियों की संख्या लगभग 183 लाख से बढ़कर 313 लाख हो गई। माध्यमिक शिक्षा की प्रगति का अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि जहाँ सन् 1950-51 में कुल 20,844 माध्यमिक विद्यालय, लगभग 52.3 लाख विद्यार्थी और 2.1 लाख अध्यापक थे, वहाँ सन् 1962-63 में विद्यालयों की संख्या 82,846 विद्यार्थियों की संख्या 226.70 लाख तथा अध्यापकों की संख्या 7.89 लाख हो गई। सन् 1964 में भारत में 62 विश्वविद्यालय थे, जिनमें लगभग 12 लाख विद्यार्थी थे।

साक्षरता की परिभाषा

1911 में भारतीय जनगणना के समय साक्षरता को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि एक पत्र पढ़-लिखकर उसका उत्तर दे देने की योग्यता साक्षरता है।

प्राचीन काल

भारत में लम्बे समय से लिखित भाषा का अस्तित्व है, किन्तु प्रत्यक्ष सूचना के अभाव के कारण इसका संतोषजनक विकास नहीं हुआ। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की लेखन चित्रलिपि तीन हज़ार वर्ष ईसा पूर्व और बाद की है। यद्यपि अभी तक इस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है, तथापि इससे यह स्पष्ट है कि भारतीयों के पास कई शताब्दियों पहले से ही एक लिखित भाषा थी और यहाँ के लोग पढ़ और लिख सकते थे। हड़प्पा और अशोक के काल के बीच में पन्द्रह सौ वर्षों का ऐसा समय रहा है, जिसमें की कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता। लेकिन पाणिनि ने उस समय भारतीयों के द्वारा बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं का उल्लेख किया है। बुद्ध के समय में और उनसे भी पहले इस देश में भाषा के 60 से भी अधिक रूपों को जाना जाता था तथा शाक्यमुनि ने लेखन की एक पद्धति की शिक्षा दी थी। भारत के एक राष्ट्र के रूप में विकसित होने से पहले संस्कृत भाषा एकता का महत्त्वपूर्ण कारक थी।

यदि यह मान भी लिया जाए कि उस समय देश की सम्पूर्ण आबादी की एक तिहाई से ज़्यादा ऊँची जातियों की आबादी नहीं थी तो भी यह माना जा सकता है कि अशोक के समय में भारत में दो करोड़ से ज़्यादा लोग शिक्षित थे (यह मानते हुए कि उस समय की जनसंख्या में लगभग 1/5 छोटी आयु वाले बच्चे थे तथा सभी लड़कियाँ शिक्षा प्राप्त नहीं कर रही थीं)। यह संख्या बहुत अधिक प्रतीत नहीं होती, क्योंकि उस भारत की जनसंख्या पूरी मानवता के एक-तिहाई के लगभग थी। अतः उस समय के शिक्षित लोगों की संख्या इससे अधिक रही होगी और यह उस समय की सबसे कम संख्या ही मानी जा सकती है। आरम्भ में महिलाओं के लिए भी शिक्षा अनिवार्य थी, लेकिन समय के साथ उनकी विवाह आयु कम होती गई और इस वजह से महिलाओं की शिक्षा में बाधा आई, उसे प्रतिबन्धित कर दिया गया।[1]

सल्तनत काल

|

सम्पूर्ण दक्षिण-पूर्व एशिया को अपनी अधिकांश संस्कृति भारत से प्राप्त हुई। ईसा पूर्व पाँचवीं शताब्दी के प्रारम्भ में पश्चिमी भारत के उपनिवेशी लंका में बस गये, जिन्होंने अशोक के राज्यकाल में बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। इस समय तक कुछ भारतीय व्यापारी सम्भवतया मलाया, सुमात्रा तथा दक्षिण-पूर्व एशिया के अन्य भागों में आने जाने लगे थे। धीरे धीरे उन्होंने स्थायी अपनिवेश स्थापित कर लिए। इसमें संदेह नहीं कि प्राय: उन्होंने स्थानीय स्त्रियों से विवाह किये। व्यापारियों के पश्चात् वहाँ ब्राह्मण तथा बौद्ध भिक्षुक पहुँचे और भारतीय प्रभाव ने शनै: शनै: वहाँ की स्वदेशी संस्कृति को जाग्रत किया। यहाँ तक कि चौथी शताब्दी में संस्कृत उस क्षेत्र की राजभाषा हो गयी और वहाँ ऐसी महान् सभ्यताएँ विकसित हुईं जो विशाल समुद्रतटीय साम्राज्यों का संगठन करने तथा जावा में बोरोबुदुर का बुद्ध स्तूप अथवा कम्बोडिया में अंगकोर के शैव मंदिर जैसे आश्चर्यजनक स्मारक निर्मित करने में समर्थ हुई। दक्षिण-पूर्व एशिया में अन्य सांस्कृतिक प्रभाव चीन एवं इस्लामी संसार द्वारा अनुभव किए गये परन्तु सभ्यता की प्रारम्भिक प्रेरणा भारत से ही प्राप्त हुई भारतीय इतिहासकार जो अपने देश के अतीत पर गर्व करते हैं प्राय: इस क्षेत्र को 'वृहत्तर भारत' का नाम देते हैं तथा भारतीय उपनिवेशों का वर्णन करते हैं। अपने सामान्य अर्थ में 'उपनिवेश' शब्द युक्तिसंगत नहीं जान पड़ता है फिर भी यह कहा जाता है कि पौराणिक आर्य विजेता विजय ने तलवार के बल से लंका द्वीप पर विजय प्राप्त की थी। इसके अतिरिक्त भारत की सीमा के बाहर किसी स्थायी भारतीय विजय का कोई वास्तविक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। भारतीय उपनिवेश शान्तिप्रिय थे और उन क्षेत्रों के भारतीय नृपति स्वदेशी सेनापति थे। जिन्होंने भारत से ही सारी शिक्षा ग्रहण की थी।- बाशम [2]

|

अलग-अलग भाषाओं और लिपियों में लिखे गए अशोक के प्रसिद्ध शासनादेश भारत के विभिन्न भागों में शिलालेख के रूप में थे। ये शासनादेश जनता को सम्बोधित थे, जिसका मतलब है कि जनता उन्हें पढ़ एवं समझ सकती थी।

उत्तर भारत की मुस्लिम विजय भी एक निश्चित सीमा तक साक्षरता और शिक्षा में कमी आने के लिए उत्तरदायी है। यदि हम युद्धों के एवं तनावों के घातक परिणामों का उल्लेख न करें तो भी भारत में इस्लाम की विजय से एक सीमा तक जनता की शिक्षा में गिरावट आई, जो पहले महिलाओं के कारण लिख एवं पढ़ सकते थे। वैदिक युग में एक कन्या की विवाह की आयु 16 से 18 वर्ष थी; 12वीं सदी में यह आयु 12-14 हो गई और आगे चलकर तो यह 7-9 हो गई, इसका परिणाम यह हुआ कि महिलाओं के लिए तो शिक्षा के दरवाज़े बन्द ही कर दिये गए।

औपनिवेश काल

शिक्षा की यूरोपीय शैली स्थापित करने के बाद देश के बजट का केवल 1.7% शिक्षा पर ख़र्च किया गया। यह उपनिवेशकालीन भारत में शिक्षा की स्थिति को बताने के लिए पर्याप्त है कि उस समय लोकप्रिय शिक्षा का स्तर क्या था। "तुर्की सरकार के अपवाद को छोड़कर यूरोप में एक भी सरकार ऐसी नहीं थी, जो लोक-शिक्षा पर इतनी कम राशि व्यय करने वाली हो।"

क्रमवार विकास

भारत में शिक्षा के प्रति रुझान प्राचीन काल से ही देखने को मिलती है। प्राचीन काल में गुरुकुलों, आश्रमों तथा बौद्ध मठों में शिक्षा ग्रहण करने की व्यवस्था होती थी। तत्कालीन शिक्षा केन्द्रों में नालन्दा, तक्षशिला एवं वल्लभी की गणना की जाती है। मध्य काल में शिक्षा मदरसों में प्रदान की जाती थी। मुग़ल काल में प्राथमिक शिक्षा ‘मक़तव’ में दी जाती थी और उच्च शिक्षा मदरसों में दी जाती थी। शिक्षा के यही दो रूप थे, प्राथमिक और उच्च अर्थात् माध्यमिक शिक्षा नहीं थी। मुग़ल शासकों ने दिल्ली, अजमेर, लखनऊ एवं आगरा में मदरसों का निर्माण करवाया।

- भारत में आधुनिक व पाश्चात्य शिक्षा की शुरुआत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कम्पनी के शासन काल से हुई। 1813 ई. के चार्टर में सर्वप्रथम भारतीय शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए एक लाख रुपये की व्यवस्था की गई।

- लोक शिक्षा के लिए स्थापित सामान्य समिति के दस सदस्यों में दो दल बन गये थे। एक आंग्ल या पाश्चात्य विद्या का समर्थक था तो दूसरा प्राच्य विद्या का। प्राच्य विद्या के समर्थकों का नेतृत्व लोक शिक्षा समिति के सचिव एच.टी. प्रिंसेप ने किया जबकि इनका समर्थन समिति के मंत्री एच.एच. विल्सन ने किया। ‘अधोमुखी निस्यंदन सिद्धान्त’, जिसका अर्थ था- शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को दी जाये, को सर्वप्रथम सरकारी नीति के रूप में आकलैण्ड ने लागू किया। ‘वुड डिस्पैच’ के पहले तक इस सिद्धान्त के तहत भारतीयों को शिक्षित किया गया।

- बोर्ड ऑफ़ कन्ट्रोल के प्रधान चार्ल्स वुड ने 19 जुलाई, 1854 को भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की जिसे ‘वुड का डिस्पैच’ कहा जाता है।

- वुड के घोषणा पत्र द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा हेतु 1882 ई. में सरकार ने डब्ल्यू. हंटर की अध्यक्षता में 'हन्टर आयोग' की नियुक्ति की। इस आयोग में 8 सदस्य भारतीय थे। आयोग को प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा तक ही सीमित कर दिया गया था।

- 1917 ई. में कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन के लिए डॉ. एम.ई. सैडलर के नेतृत्व में 'सैडलर आयोग' गठित किया गया।

- 1929 ई. में 'भारतीय परिनीति आयोग' ने सर फिलिप हार्टोग के नेतृत्व में शिक्षा के विकास पर रिपोर्ट हेतु एक सहायक समिति का गठन किया। समिति ने प्राथमिक शिक्षा के महत्त्व की बात की। हार्टोग समिति की सिफारिश के आधार पर 1935 में ‘केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड’ का पुनर्गठन किया गया।

- वर्धा योजना को कई नामों से जाना जाता है यथा- बुनियादी शिक्षा, बेसिक शिक्षा आदि। गांधीजी द्वारा 1937 ई. में वर्धा नामक स्थान पर इस योजना का सूत्रपात हुआ। इसमें शिक्षा के माध्यम से हस्त उत्पादन कार्यों को महत्त्व दिया गया। इसमें बालक अपनी मातृभाषा के द्वारा 7 वर्ष तक अध्ययन करता था।

- 1944 ई. में केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार मण्डल ने ‘सार्जेण्ट योजना’ (सार्जेण्ट भारत सरकार में शिक्षा सलाहकार थे) के नाम से एक राष्ट्रीय शिक्षा योजना प्रस्तुत की। इसमें 6 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए नि:शुल्क अनिवार्य शिक्षा दिये जाने की व्यवस्था की गई थी।

- डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में सन् 1948-1949 में उच्च शिक्षा के सुझाव के लिए 'राधाकृष्णन आयोग' का गठन किया गया।

- 1953 ई. में राधाकृष्णन आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान अयोग की स्थापना की गयी।

- 'मुदालियर आयोग' या 'माध्यमिक शिक्षा आयोग' का गठन सन् 1952-1953 में हुआ। इसने माध्यमिक शिक्षा के लिए सुझाव दिए।

- डॉ. डी.एस. कोठारी की अध्यक्षता में जुलाई 1964 ई. में कोठारी आयोग की नियुक्ति की गई। इसने प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च अर्थात् विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए महत्त्वपूर्ण संस्तुतियाँ या सुझाव दिये।

|

|

भारत के प्रमुख शिक्षा संस्थान

|

भारत के राज्यों में शिक्षा व्यवस्था

उत्तर प्रदेश

- उत्तर प्रदेश में 16 विश्वविद्यालय, 400 से अधिक संबद्ध महाविद्यालय, कई चिकित्सा महाविद्यालय और विशिष्ट अध्ययनों व शोध के लिए कई संस्थान हैं।

- 1950 के दशक के बाद से राज्य में विद्यालयों व सभी स्तरों पर विद्यार्थियों की संख्या बढ़ने के बावजूद राज्य की जनसंख्या का 57.36 प्रतिशत हिस्सा ही साक्षर है।

- प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम हिन्दी (कुछ निजी विद्यालयों में माध्यम अंग्रेज़ी) है, उच्चतर विद्यालय के विद्यार्थी हिन्दी व अंग्रेज़ी में पढ़ाई करते हैं, जबकि विश्वविद्यालय स्तर पर आमतौर पर शिक्षा का माध्यम अंग्रेज़ी है।

झारखण्ड

- झारखंड में साक्षरता दर 1991 के 41.39 प्रतिशत की तुलना में 54.13 प्रतिशत हो गई है।

- यहाँ 21,386 विद्यालय और पाँच विश्वविद्यालय हैं।

- इसके अलावा यहाँ इंडियन स्कूल ऑफ़ माइंस, जाना- माना व्यापार एवं प्रबंधन संस्थान, ज़ेवियर लेबर रिलेशंस इंस्टिट्यूट और केंद्रीय खनन शोध संस्थान जैसे शैक्षणिक व शोध संस्थान स्थित हैं।

राजस्थान

- राजस्थान में अनेक शैक्षणिक संस्थान हैं।

- जिनमें राज्य द्वारा संचालित जयपुर, उदयपुर, जोधपुर व अजमेर विश्वविद्यालय; कोटा खुला विश्वविद्यालय; पिलानी में बिड़ला इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी एण्ड साइन्स शामिल हैं।

- यहाँ अनेक राजकीय अस्पताल और दवाख़ाने हैं।

- यहाँ कई आयुर्वेदिक, यूनानी (जड़ी-बूटियों पर आधारित चिकित्सा पद्धति) एवं होमियोपैथी संस्थान हैं।

तमिलनाडु

- तमिलनाडु का साक्षरता दर लगभग 73.47 प्रतिशत (2001) है।

- यहाँ प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च विद्यालय और कला एवं विज्ञान महाविद्यालयों के साथ- साथ चिकित्सा महाविद्यालय, अभियांत्रिकी महाविद्यालय, पॉलीटेक्निक संस्थाएं तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं हैं।

- तमिलनाडु में 21 विश्वविद्यालय हैं, जिनमें- चेन्नई में मद्रास विश्वविद्यालय; अन्ना विश्वविद्यालय; डॉ. अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय; चिदंबरम में अन्नामलाई विश्वविद्यालय; कोयंबत्तुर में भरथियार विश्वविद्यालय, तिरुचिराप्पल्ली में भारतीदसन विश्वविद्यालय; मदुरै में मदुरै कामराज विश्वविद्यालय; कोडैकनाल में मदर टेरेसा वीनस विश्वविद्यालय; सेलम में पेरियार विश्वविद्यालय और तंजावूर में तमिल विश्वविद्यालय शामिल हैं।

गुजरात

- गुजरात में 500 या इससे ज़्यादा जनसंख्या वाले लगभग सभी गाँवों में सात से ग्यारह वर्ष के सभी बच्चों के लिए प्राथमिक पाठशालाएँ खोली जा चुकी हैं।

- आदिवासी बच्चों को कला और शिल्प की शिक्षा देने के लिए विशेष विद्यालय चलाए जाते हैं।

- यहाँ अनेक माध्यमिक और उच्चतर विद्यालयों के साथ-साथ नौ विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा के लिए बड़ी संख्या में शिक्षण संस्थान हैं।

- अभियांत्रिकी महाविद्यालयों और तकनीकी विद्यालयों द्वारा तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है।

मेघालय

- मेघालय भारत के सबसे कम विकसित राज्यों में से एक है।

- लगभग आधे से अधिक लोग (63.3 प्रतिशत) साक्षर हैं।

- राज्य में 5,517 शिक्षण संस्थाएं हैं।

त्रिपुरा

21 जनवरी 1972 में त्रिपुरा के संपूर्ण राज्य बनने के बाद से शिक्षा के क्षेत्र में राज्य ने तेज गति से विकास किया है। आकार में छोटा लेकिन बेहद ख़ूबसूरत राज्य त्रिपुरा, क्षेत्र और क्षेत्र के बाहर के विद्यार्थिंयों के लिए शिक्षा की बहुत अच्छी सुविधा उपलब्ध करा रहा है। प्रदेश में शासकीय विद्यालयों के साथ-साथ निजी विद्यालय भी संचालित किए जा रहे हैं। धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाले बहुत से धार्मिक संस्थान भी इस छोटे से भारतीय राज्य में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

पंजाब

सरकार के साथ- साथ में निजी संगठनों ने भी स्कूल और महाविद्यालय स्तर पर बालक- बालिकाओं की शिक्षा के विस्तार में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मान्यता प्राप्त निजी प्रबंधन वाले संस्थानों को काफ़ी हद तक सरकार से मदद मिलती है। छह से ग्यारह साल तक के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य है। वस्तुत: प्रत्येक गाँव के निकट प्राथमिक विद्यालय और राज्य में उच्चतर माध्यमिक, उच्च और मध्य विद्यालयों के सधन नेटवर्क के बावजूद पंजाब में 1991 तक सिर्फ़ 58.5 प्रतिशत जनसंख्या (सात साल और उससे अधिक आयू के) साक्षर थी, जबकि भारत का औसत 52.2 प्रतिशत है। साक्षरता दर अनुसूचित जनजाति (41 प्रतिशत), विशेषकर महिलाओं में (31 प्रतिशत), काफ़ी कम है।

असम

- असम में छह से बारह वर्ष की उम्र तक के बच्चों के लिए माध्यमिक स्तर तक अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था है।

- गुवाहाटी, योरहाट एवं डिब्रूगढ़ में विश्वविद्यालय हैं।

- राज्य के 80 से भी ज़्यादा केंद्रों से लोक कल्याण की विभिन्न योजनाओं का संचालन हो रहा है।

केरल

भारत की सबसे विकसित शैक्षणिक प्रणालियों में से एक केरल में है। साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से काफ़ी अधिक है। 6 से 11 वर्ष के बीच प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य है। यहाँ प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय, पॉलिटेक्निक और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कला, विज्ञान और व्यावसायिक महाविद्यालय हैं। केरल में केरल विश्वविद्यालय, कालीकट विश्वविद्यालय, श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय, कन्नूर विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय और श्री चित्र थिरूनाल इंस्टिट्यूट फ़ॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोकलॉजी अवस्थित हैं। क्न्नुर, कोट्टयम, कोषिकोड, त्रिशूर, आलप्पुषा और तिरूवनंतपुरम में मेडिकल कॉलेज हैं; ओल्लूर, कोट्टाकाल, त्रिपुनिथुरा और तिरूवनंतपुरम में आयुर्वेदिक कॉलेज और कोषिकोड में एक डेंटल कॉलेज स्थित है। कोषिकोड, आलप्पुषा, अडूर, कासरगोड, कोच्चि, कोल्लम, कन्नूर, त्रिशूर, कोट्टयम, एर्णाकुलम, पलक्काड़ और तिरूवनंतपुरम में इंजीनियरिंग कॉलेज हैं।

गोवा

गोवा में साक्षरता का प्रतिशत 82.32 है, जो भारत में केरल (90.86) और मिज़ोरम (88.80) के बाद तीसरी सबसे अधिक है। गोवा में पुरुष 88.88 प्रतिशत और स्त्री 75.51 प्रतिशत साक्षर है। गोवा में स्कूल से लेकर कॉलेज व तकनीकी संस्थानों तक विभिन्न श्रेणी के शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थान हैं। पणजी के नज़दीक ही गोवा विश्वविद्यालय स्थित है। घाट और पोत गोदी गतिविधियों से परिपूर्ण हैं और इससे अलग मिरामर तट है। जहाँ दक्षिणी ध्रुव के बारे में अपने शोधों व अभियानों के लिए प्रसिद्ध समुद्र विज्ञान संस्थान स्थित है।

जम्मू और कश्मीर

- जम्मू और कश्मीर में शिक्षा हर स्तर पर निःशुल्क है। साक्षरता की दर, विशेषकर लेह में, राज्य के औसत के बराबर है।

- उच्च शिक्षा के दो केन्द्र हैं। दोनों 1969 में स्थापित हुए थे।

- ये हैं– कश्मीर महाविद्यालय, श्रीनगर और जम्मू विश्वविद्यालय, चिकित्सा सेवा राज्य भर में फैले हुए अस्पतालों और दवाख़ानों द्वारा प्रदान की जाती है।

हिमाचल प्रदेश

- हिमाचल प्रदेश ने शिक्षा और लोक स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और संचार सुविधाओं के सुधार की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। फिर भी राज्य की अधिकांश जनता जीवनयापन के स्तर पर ही है और राज्य के विशाल प्राकृतिक संसाधनों का योजनाबद्ध रूप से दोहन होना अभी बाक़ी है।

- 1970 में शिमला में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ ही प्रदेश में उच्च शिक्षा संभव हो सकी।

- इस विश्वविद्यालय से 50 से अधिक महाविद्यालय संबद्ध हैं।

ओडिशा

- 1947 के बाद शैक्षणिक संस्थानों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

- यहाँ पाँच विश्वविद्यालय (और कई संबद्ध महाविद्यालय) हैं, जिनमें उत्कल विश्वविद्यालय और उड़ीसा कृषि एवं प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय सबसे बड़े व विख्यात हैं।

- शैक्षणिक संस्थानों के नाम इस प्रकार है:-

- कॉलेज ऑफ़ इंजीनियरिंग ऐंड टेक्नोलॉजी (भुवनेश्वर)

- इंदिरा गांधी इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी (तालचर)

- इंस्टिट्यूट ऑफ़ फिज़िक्स (भुवनेश्वर)

हरियाणा

पंजाब की तरह हरियाणा में भी विद्यालय और महाविद्यालय, दोनों स्तरों पर शिक्षा को बढ़ावा देने में सरकार की भूमिका के अलावा निजी संस्थानों ने भी उल्लेखनीय योगदान दिया है। राज्य के विकास कार्यक्रमों में शिक्षा को उच्च प्राथमिकता दी गई है। कला एवं विज्ञान महाविद्यालयों की संख्या 1966-67 में 40 से बढ़कर 1997-98 में 140 हो गई, इस अवधि में उच्च और उच्च्तर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 597 से 3,517; माध्यमिक बुनियादी पाठशालाएं 735 से 1,718 और प्राथमिक बुनियादी पाठशालाओं की संख्या 4,447 से 10, 134 हो गई । विभिन्न स्तरों के ये संस्थान राज्य के 6,759 गाँवों और 94 क़स्बों में स्थित है। इनके अलावा, हरियाणा में अब चार विश्वविद्यालय हैं: कुरूक्षेत्र में कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, रोहतक में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, हिसार में गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय और विख्यात पशुपालन विज्ञान महाविद्यालय सहित हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय।

कर्नाटक

- कर्नाटक , जिसकी आबादी का लगभग 67 प्रतिशत हिस्सा साक्षर है, भारत के शैक्षिक रूप से विकसित राज्यों में से एक है।

- यहाँ बड़ी संख्या में विद्यालय और उच्च शिक्षा के संस्थान हैं, जिनमें मैसूर में विश्वविद्यालय, धारवाड़ स्थित कर्नाटक विश्वविद्यालय और गुलबर्गा व मंगलोर विश्वविद्यालय एवं शिमोगा स्थित कुवैंफ विश्वविद्यालय भी शामिल हैं।

- बंगलोर विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय और इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ साइंस, ये सभी बंगलोर में स्थित हैं।

उत्तराखण्ड

ऐतिहासिक रूप से यह माना जाता है की उत्तराखण्ड वह भूमि है जहाँ पर शास्त्रों और वेदों की रचना की गई थी और महाकाव्य, महाभारत लिखा गया था। ऋषिकेश को व्यापक रूप से विश्व की योग राजधानी माना जाता है। उत्तराखण्ड में बहुत से शैक्षणिक संस्थान हैं। जैसे-

- रुड़की का भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (पहले रुड़की विश्वविद्यालय)

- पंतनगर का गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवँ प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय

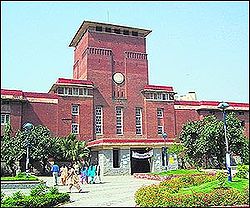

दिल्ली

दिल्ली, भारत में शिक्षा का एक महत्त्वपूर्ण केंद्र है। दिल्ली के विकास के साथ-साथ यहाँ शिक्षा का भी तेज़ी से विकास हुआ है। प्राथमिक शिक्षा तो प्रायः सार्वजनिक या नि:शुल्क है। एक बहुत बड़े अनुपात में बच्चे माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। स्त्री शिक्षा का विकास हर स्तर पर पुरुषों से अधिक हुआ है। यहाँ की शिक्षा संस्थाओं में विद्यार्थी भारत के सभी भागों से आते हैं। दिल्ली में उच्चतर शिक्षा एवं अनुसंधान के अनेक केन्द्र हैं। लगभग ग्यारह विश्वविद्यालय, अनेक महाविद्यालय, अनगिनत प्राथमिक अनुसंधान केन्द्र पूरी दिल्ली में फैले हैं। यहाँ कई सरकारी एवं निजी शिक्षा संस्थान हैं जो कला, वाणिज्य, विज्ञान, प्रोद्योगिकी, आयुर्विज्ञान, विधि और प्रबंधन में उच्च स्तर की शिक्षा देने के लिये विख्यात हैं।

नागालैंड

- नागालैंड की जनसंख्या का 67.11 प्रतिशत हिस्सा साक्षर है, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है।

- कई प्राथमिक विद्यालयों (1,299), माध्यमिक विद्यालययों (358) और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों (179) के साथ- साथ यहाँ कई स्नातक स्तर के महाविद्यालय भी हैं।

पश्चिम बंगाल

- पश्चिम बंगाल में 10 विश्वविद्यालयों के साथ अभियांत्रिकी एवं चिकित्सा महाविद्यालय हैं।

- कलकत्ता, जादवपुर और रवींद्र भारती विश्वविद्यालय राजधानी में स्थित हैं।

- यहाँ कई तकनीकी संस्थान और 5,000 से भी ज़्यादा प्रौढ़ शिक्षा केंद्र हैं।

बिहार

यद्यपि 20वीं सदी के उत्तरार्ध में बिहार की शिक्षा दर लगभग तिगुनी होकर राज्य की जनसंख्या के क़रीब 48 प्रतिशत तक पहुंच गई है, फिर भी यह देश के अन्य राज्यों की शिक्षा दर की तुलना में काफ़ी नीचे है। महिला साक्षरता दर (33.57 प्रतिशत) की तुलना में पुरुष साक्षरता दर (60.32 प्रतिशत) लगभग दुगनी है। 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को शिक्षित करना राज्य का प्रधान लक्ष्य है। इनमें से लगभग 90 प्रतिशत बच्चे प्राथमिक स्कूलों में दाख़िला लेने के योग्य हैं, लेकिन इनमें से बहुत कम ही माध्यमिक स्तर तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि इनकी आर्थिक आवश्यकताएं इन्हें काम करने के लिए बाध्य करती हैं।

मध्य प्रदेश

- 2001 की गणना के अनुसार मध्य प्रदेश में साक्षरता बढ़ी है।

- 1991 के 44.67 प्रतिशत की तुलना में साक्षरता दर बढ़कर 64.11 प्रतिशत हो गई है।

- यहाँ प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा के विद्यालय और साथ ही पालिटेक्निक, औद्योगिक कला तथा शिल्प विद्यालय हैं।

- मध्य प्रदेश में कई विश्वविद्यालय हैं।

महाराष्ट्र

हाल के दशकों में इस महाराष्ट्र ने शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति की है। अब साक्षरता दर (2001 जनगणना) 77.27 प्रतिशत है, स्त्री साक्षरता दर 67.51 प्रतिशत, पुरुष 86.27 प्रतिशत है। बीच में पढ़ाई छोड़कर चले जाने वालों के ऊंचे प्रतिशत, स्थान की कमी, अपर्याप्त पुस्तकालय और सहयोगी उपकरणों के अभाव के बावजूद प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा तथा शिक्षक प्रशिक्षण के क्षेत्र में विकास हुआ है। यहाँ के शैक्षणिक संस्थानों में मुंबई विश्वविद्यालय, नागपुर विश्वविद्यालय, पुणे विश्वविद्यालय, शिवाजी विश्वविद्यालय (कोल्हापुर), एस. एन. डी. टी. महिला विश्वविद्यालय (मुंबई), उत्तरी महाराष्ट्र विश्वविद्यालय (जलगाँव), अमरावती विश्वविद्यालय, भारत विद्यापीठ (पुणे), केन्द्रीय मत्स्य पालन संस्थान (मुंबई), द्क्कन कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट ऐंड रिसर्च इंस्टिट्यूट (पुणे), डाक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ (अकोला), गोखले इंस्टिट्यूट ऑफ़ पॉलिटिक्स ऐंड इकोनॉमिक्स (पुणे), इंदिरा गांधी इंस्टिट्यूट ऑफ़ डेवलपमेंट रिसर्च, इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट फ़ॉर पापुलेशन साइंसेज़ (मुंबई), टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ़ सोशल साइंसज़, कवि गुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालयम् (रामटेक), कोंकण कृषि विद्यापीठ (दापोली), महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय (वर्धा), महात्मा गांधी फुले विद्यापीठ (राहुड़ी) और यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र विश्वविद्यालय (नासिक) शामिल हैं।

आंध्र प्रदेश

आंध्र प्रदेश में साक्षरता दर लगभग 61.11 प्रतिशत है। राज्य की शिक्षा प्रणाली में स्कूली शिक्षा के 10 वर्ष के बाद दो वर्ष का जूनियर कॉलेज पाठ्यक्रम शामिल है, उसके बाद स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा की व्यवस्था है। 1961 से राज्य में प्राथमिक शिक्षा नि:शुल्क और अनिवार्य रही है। स्थानीय निकायों के अंतर्गत आने वाली माध्यमिक शिक्षा भी नि:शुल्क है। राज्य में 12 विश्वविद्यालय हैं- हैदराबाद (कृषि विश्वविद्यालय सहित पाँच), वॉल्टेयर, वारंगल, गुंटूर, विजयवाड़ा, अनंतपुर और तिरुपति (दो) - प्रत्येक से कई महाविद्यालय संबद्ध हैं।

|

|

|

|

|

|

टीका टिप्पणी और संदर्भ

संबंधित लेख