"प्रयोग:नवनीत2": अवतरणों में अंतर

नवनीत कुमार (वार्ता | योगदान) No edit summary |

नवनीत कुमार (वार्ता | योगदान) No edit summary |

||

| पंक्ति 32: | पंक्ति 32: | ||

}} | }} | ||

'''ग़ालिब''' अथवा '''मिर्ज़ा असदउल्ला बेग ख़ान''' ([[अंग्रेज़ी]]:''Ghalib'' अथवा ''Mirza Asadullah Baig Khan'', [[उर्दू]]: غالب अथवा مرزا اسدللا بےغ خان) (जन्म- [[27 दिसम्बर]], 1797 ई. [[आगरा]]; निधन- [[15 फ़रवरी]], [[1869]] ई. [[दिल्ली]]) जिन्हें सारी दुनिया 'मिर्ज़ा ग़ालिब' के नाम से जानती है, [[उर्दू]]-[[फ़ारसी भाषा|फ़ारसी]] के प्रख्यात [[कवि]] थे। इनके दादा 'मिर्ज़ा क़ौक़न बेग ख़ाँ' [[समरकन्द]] से [[भारत]] आए थे। बाद में वे [[लाहौर]] में 'मुइनउल मुल्क' के यहाँ नौकर के रूप में कार्य करने लगे। मिर्ज़ा क़ौक़न बेग ख़ाँ के बड़े बेटे 'अब्दुल्ला बेग ख़ाँ से मिर्ज़ा ग़ालिब हुए। अब्दुल्ला बेग ख़ाँ, नवाब [[आसफ़उद्दौला]] की फ़ौज में शामिल हुए और फिर [[हैदराबाद]] से होते हुए [[अलवर]] के राजा 'बख़्तावर सिंह' के यहाँ लग गए। लेकिन जब मिर्ज़ा ग़ालिब महज 5 [[वर्ष]] के थे, तब एक लड़ाई में उनके पिता शहीद हो गए। मिर्ज़ा ग़ालिब को तब उनके चचा जान 'नसरुउल्ला बेग ख़ान' ने संभाला। पर ग़ालिब के बचपन में अभी और दुःख व तकलीफें शामिल होनी बाकी थीं। जब वे 9 वर्ष के थे, तब चचा जान भी चल बसे। मिर्ज़ा ग़ालिब का सम्पूर्ण जीवन ही दु:खों से भरा हुआ था। आर्थिक तंगी ने कभी भी इनका पीछा नहीं छोड़ा। '''क़र्ज़ में हमेशा घिरे रहे, लेकिन अपनी शानो-शौक़त में कभी कमी नहीं आने देते थे।''' इनके सात बच्चों में से एक भी जीवित नहीं रहा। जिस पेंशन के सहारे इन्हें व इनके घर को एक सहारा प्राप्त था, वह भी बन्द कर दी गई थी। | '''ग़ालिब''' अथवा '''मिर्ज़ा असदउल्ला बेग ख़ान''' ([[अंग्रेज़ी]]:''Ghalib'' अथवा ''Mirza Asadullah Baig Khan'', [[उर्दू]]: غالب अथवा مرزا اسدللا بےغ خان) (जन्म- [[27 दिसम्बर]], 1797 ई. [[आगरा]]; निधन- [[15 फ़रवरी]], [[1869]] ई. [[दिल्ली]]) जिन्हें सारी दुनिया 'मिर्ज़ा ग़ालिब' के नाम से जानती है, [[उर्दू]]-[[फ़ारसी भाषा|फ़ारसी]] के प्रख्यात [[कवि]] थे। इनके दादा 'मिर्ज़ा क़ौक़न बेग ख़ाँ' [[समरकन्द]] से [[भारत]] आए थे। बाद में वे [[लाहौर]] में 'मुइनउल मुल्क' के यहाँ नौकर के रूप में कार्य करने लगे। मिर्ज़ा क़ौक़न बेग ख़ाँ के बड़े बेटे 'अब्दुल्ला बेग ख़ाँ से मिर्ज़ा ग़ालिब हुए। अब्दुल्ला बेग ख़ाँ, नवाब [[आसफ़उद्दौला]] की फ़ौज में शामिल हुए और फिर [[हैदराबाद]] से होते हुए [[अलवर]] के राजा 'बख़्तावर सिंह' के यहाँ लग गए। लेकिन जब मिर्ज़ा ग़ालिब महज 5 [[वर्ष]] के थे, तब एक लड़ाई में उनके पिता शहीद हो गए। मिर्ज़ा ग़ालिब को तब उनके चचा जान 'नसरुउल्ला बेग ख़ान' ने संभाला। पर ग़ालिब के बचपन में अभी और दुःख व तकलीफें शामिल होनी बाकी थीं। जब वे 9 वर्ष के थे, तब चचा जान भी चल बसे। मिर्ज़ा ग़ालिब का सम्पूर्ण जीवन ही दु:खों से भरा हुआ था। आर्थिक तंगी ने कभी भी इनका पीछा नहीं छोड़ा। '''क़र्ज़ में हमेशा घिरे रहे, लेकिन अपनी शानो-शौक़त में कभी कमी नहीं आने देते थे।''' इनके सात बच्चों में से एक भी जीवित नहीं रहा। जिस पेंशन के सहारे इन्हें व इनके घर को एक सहारा प्राप्त था, वह भी बन्द कर दी गई थी। | ||

{{main|ग़ालिब का परिचय}} | |||

==== | ==ग़ालिब का दौर== | ||

{{main|ग़ालिब का दौर}} | |||

ग़ालिब के | [[चित्र:Mirza-Ghalib.gif|thumb|ग़ालिब|left|150px]] | ||

==== | '''ग़ालिब का दौर ([[उर्दू भाषा]] और [[देवनागरी लिपि]] में)'''<br /> | ||

मिर्ज़ा असद उल्लाह ख़ाँ ‘ग़ालिब’ 27 सितम्बर, 1797 को पैदा हुए। सितम्बर, 1796 में एक फ़्राँसीसी, पर्रों, जो अपनी क़िस्मत आज़माने हिन्दुस्तान आया था, दौलत राव सिंधिया की शाही फ़ौज का सिपहसलार बना दिया गया। इस हैसियत से वह हिन्दुस्तान का गवर्नर भी था। उसने दिल्ली का मुहासरा करके<ref>घेरकर</ref> उसे फ़तह<ref>जीत</ref> कर लिया और अपने एक कमांडर, ले मारशाँ को शहर का गवर्नर और शाह आलक का मुहाफ़िज<ref>रक्षक</ref> मुक़र्रर<ref>नियुक्त</ref> किया। उसके बाद उसने आगरा पर क़ब्ज़ा कर लिया। अब शुमाली<ref>उत्तरी</ref> हिन्दुस्तान में उसके मुक़ाबले का कोई भी नहीं था और उसकी हुमूमत एक इलाक़े पर थी, जिसकी सालाना मालगुज़ारी<ref>भूमिकर</ref> दस लाख पाउण्ड से ज़्यादा थी। वह अलीगढ़ के क़रीब एक महल में शाहाना<ref>राजसी</ref> शानौ-शौकत<ref>ठाट-बाट</ref> से रहता था। यहीं से वह राजाओं और नवाबों के नाम अहकामात<ref>आदेश</ref> जारी करता और बग़ैर किसी मदाख़लत<ref>रोक-टोक</ref> के चंबल से सतलुज तक अपना हुक्म चलाता था। | |||

<blockquote><poem> | |||

==बचपन एवं शिक्षा== | |||

{{main|ग़ालिब का बचपन एवं शिक्षा}} | |||

{{बाँयाबक्सा|पाठ=आर्थिक तंगी ने कभी भी इनका पीछा नहीं छोड़ा था। क़र्ज़ में हमेशा घिरे रहे, लेकिन अपनी शानो-शौक़त में कभी कमी नहीं आने देते थे। इनके सात बच्चों में से एक भी जीवित नहीं रहा। जिस पेंशन के सहारे इन्हें व इनके घर को एक सहारा प्राप्त था, वह भी बन्द कर दी गई थी।|विचारक=}} | |||

इनका पालन पोषण पिता की मृत्यु के बाद इनके चचा ने ही इनका पालन किया था, पर शीघ्र ही इनकी भी मृत्यु हो गई थी और ये अपनी ननिहाल में आ गए। पिता स्वयं घर-जमाई की तरह सदा ससुराल में रहे। वहीं उनकी सन्तानों का भी पालन-पोषण हुआ। ननिहाल खुशहाल था। इसलिए ग़ालिब का बचपन अधिकतर वहीं पर बीता और बड़े आराम से बीता। उन लोगों के पास काफ़ी जायदाद थी। ग़ालिब ख़ुद अपने एक पत्र में ‘मफ़ीदुल ख़यायक़’ प्रेस के मालिक मुंशी शिवनारायण को, जिनके दादा के साथ ग़ालिब के नाना की गहरी दोस्ती थी, लिखते हैं-<br /> | |||

“हमारी बड़ी हवेली वह है, जो अब लक्खीचन्द सेठ ने मोल ली है। इसी के दरवाज़े की संगीन बारहदरी पर मेरी नशस्त थी<ref>यह बड़ी हवेली.......अब भी पीपलमण्डी [[आगरा]] में मौजूद है। इसी का नाम ‘काला’ (कलाँ?) महल है। यह निहायत आलीशान इमारत है। यह किसी ज़माने में राजा गजसिंह की हवेली कहलाती थी। राजा गजसिंह [[जोधपुर]] के राजा सूरजसिंह के बेटे थे और अहदे [[जहाँगीर]] में इसी मकान में रहते थे। मेरा ख़्याल है कि मिर्ज़ा ग़ालिब की पैदाइश इसी मकान में हुई होगी। आजकल (1838 ई.) यह इमारत एक [[हिन्दू]] सेठ की मिल्कियत है और इसमें लड़कियों का मदरसा है।-‘ज़िक्रे ग़ालिब’ (मालिकराम), नवीन संस्मरण, पृष्ठ 21</ref>। और उसी के पास एक ‘खटियावाली हवेली’ और सलीमशाह के तकिया के पास दूसरी हवेली और काले महल से लगी हुई एक और हवेली और इससे आगे बढ़कर एक कटरा जो की ‘गड़रियों वाला’ मशहूर था और एक दूसरा कटरा जो कि ‘कश्मीरन वाला’ कहलाता था। इस कटरे के एक कोठे पर मैं [[पतंग]] उड़ाता था और राजा बलवान सिंह से पतंग लड़ा करते थे।” | |||

==विवाह== | |||

{{main|ग़ालिब का निकाह}} | |||

[[चित्र:Ghalib-Haveli.jpg|thumb|right|250px|ग़ालिब हवेली]] | |||

जब असदउल्ला ख़ाँ [[ग़ालिब]]' सिर्फ़ 13 वर्ष के थे, इनका विवाह लोहारू के नवाब 'अहमदबख़्श ख़ाँ' (जिनकी बहन से इनके चचा का ब्याह हुआ था) के छोटे भाई 'मिर्ज़ा इलाहीबख़्श ख़ाँ ‘मारूफ़’ की बेटी 'उमराव बेगम' के साथ 9 अगस्त, 1810 ई. को सम्पन्न हुआ था। उमराव बेगम 11 वर्ष की थीं। इस तरह लोहारू राजवंश से इनका सम्बन्ध और दृढ़ हो गया। पहले भी वह बीच-बीच में [[दिल्ली]] जाते रहते थे, पर शादी के 2-3 वर्ष बाद तो [[दिल्ली]] के ही हो गए। वह स्वयं ‘उर्दू-ए-मोअल्ला’ (इनका एक ख़त) में इस घटना का ज़िक्र करते हुए लिखते हैं कि-<br /> | |||

"7 रज्जब 1225 हिजरी को मेरे वास्ते हुक्म दवा में हब्स<ref>स्थायी क़ैद</ref> सादिर<ref>जारी</ref> हुआ। एक बेड़ी (यानी बीवी) मेरे पाँव में डाल दी और दिल्ली शहर को ज़िन्दान<ref>कारागार</ref> मुक़र्रर किया और मुझे इस ज़िन्दाँ में डाल दिया।" | |||

ग़ालिब को शिक्षा देने के बाद मुल्ला अब्दुस्समद उन्हीं (ग़ालिब) के साथ [[आगरा]] से दिल्ली गए। दिल्ली में यद्यपि वह अलग घर लेकर रहे, पर इतना तो निश्चित है कि ससुराल की तुलना में इनकी अपनी सामाजिक स्थिति बहुत हलकी थी। इनके ससुर इलाहीबख़्श ख़ाँ को राजकुमारों का ऐश्वर्य प्राप्त था। | |||

==प्राम्भिक काव्य== | |||

{{main|ग़ालिब का प्राम्भिक काव्य}} | |||

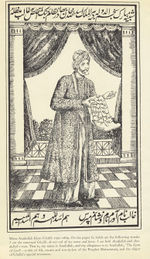

[[चित्र:Ghalib-4.jpg|thumb|left|150px|मिर्ज़ा ग़ालिब]] | |||

दिल्ली में ससुर तथा उनके प्रतिष्ठित साथियों एवं मित्रों के काव्य प्रेम का इन पर अच्छा असर हुआ। इलाहीबख़्श ख़ाँ पवित्र एवं रहस्यवादी प्रेम से पूर्ण काव्य-रचना करते थे। वह पवित्र विचारों के आदमी थे। उनके यहाँ सूफ़ियों तथा शायरों का जमघट रहता था। निश्चय ही ग़ालिब पर इन गोष्ठियों का अच्छा असर पड़ा होगा। यहाँ उन्हें तसव्वुफ़ (धर्मवाद, आध्यात्मवाद) का परिचय मिला होगा, और धीरे-धीरे यह जन्मभूमि [[आगरा]] में बीते बचपन तथा बाद में किशोरावस्था में [[दिल्ली]] में बीते दिनों के बुरे प्रभावों से मुक्त हुए होंगे। दिल्ली आने पर भी शुरू-शुरू में तो मिर्ज़ा का वही तर्ज़ रहा, पर बाद में वह सम्भल गए। कहा जाता है कि मनुष्य की कृतियाँ उसके अन्तर का प्रतीक होती हैं। मनुष्य जैसा अन्दर से होता है, उसी के अनुकूल वह अपनी अभिव्यक्ति कर पाता है। चाहे कैसा ही भ्रामक परदा हो, अन्दर की झलक कुछ न कुछ परदे से छनकर आ ही जाती है। इनके प्रारम्भिक काव्य के कुछ नमूने इस प्रकार हैं-<br /> | |||

<blockquote><poem>नियाज़े-इश्क़, <ref>प्रेम का परिचय</ref> ख़िर्मनसोज़ असबाबे-हविस बेहतर। | |||

जो हो जावें निसारे-बर्क़<ref>विद्युत पर न्यौछावर</ref> मुश्ते-ख़ारो-ख़स बेहतर।</poem></blockquote> | |||

==आर्थिक कठिनाइयाँ== | |||

{{main|ग़ालिब की आर्थिक कठिनाइयाँ }} | |||

विवाह के बाद ‘[[ग़ालिब]]’ की आर्थिक कठिनाइयाँ बढ़ती ही गईं। आगरा, ननिहाल में इनके दिन आराम व रईसीयत से बीतते थे। दिल्ली में भी कुछ दिनों तक रंग रहा। साढ़े सात सौ सालाना पेंशन नवाब अहमदबख़्श ख़ाँ के यहाँ से मिलती थी। वह यों भी कुछ न कुछ देते रहते थे। माँ के यहाँ से भी कभी-कभी कुछ आ जाता था। [[अलवर]] से भी कुछ मिल जाता था। इस तरह मज़े में गुज़रती थी। पर शीघ्र ही पासा पलट गया। 1822 ई. में ब्रिटिश सरकार एवं अलवर दरबार की स्वीकृति से नवाब अहमदबख़्श ख़ाँ ने अपनी जायदाद का बँटवारा यों किया, कि उनके बाद फ़ीरोज़पुर झुर्का की गद्दी पर उनके बड़े लड़के शम्सुद्दीन अहमद ख़ाँ बैठे तथा लोहारू की जागीरें उनके दोनों छोटे बेटों अमीनुद्दीन अहमद ख़ाँ और ज़ियाउद्दीन अहमद ख़ाँ को मिले। शम्सुद्दीन अहमद ख़ाँ की माँ बहूख़ानम थीं, और अन्य दोनों की बेगमजान। स्वभावत: दोनों औरतों में प्रतिद्वन्द्विता थी और भाइयों के भी दो गिरोह बन गए। आपस में इनकी पटती नहीं थी। बाद में झगड़ा न हो इस भय से नवाब अहमदबख़्श ख़ाँ ने अपने जीवन काल में ही इस बँटवारे को कार्यान्वित कर दिया और स्वयं एकान्तवास करने लगे। इस प्रकार शम्सुद्दीन अहमद ख़ाँ फ़िरोज़पुर झुर्का के नवाब हो गए और दूसरे दोनों भाइयों को लोहारू का इलाक़ा मिल गया। | |||

==मुक़दमा== | |||

{{main|ग़ालिब का मुक़दमा}} | |||

[[चित्र:Ghalib by MF husain.jpg|thumb|right|ग़ालिब (चित्रकार- एम.एफ. हुसैन)|180px]] | |||

असलियत यह थी कि नसरुल्लाबेग की मृत्यु के बाद उनकी जागीर (सोंख और सोंसा) अंग्रेज़ों ने ली थी। बाद में 25 हज़ार सालाना पर अहमदबख़्श को दे दी गई। 4 मई, 1806 को लॉर्ड लेक ने अहमदबख़्श ख़ाँ से मिलने वाली 25 हज़ार वार्षिक [[मालगुज़ारी]] इस शर्त पर माफ़ कर दी कि वह दस हज़ार सालाना नसरुल्लाबेग ख़ाँ के आश्रितों को दे। पर इसके चन्द दिनों बाद ही [[7 जून]], 1806 को नवाब अहमदबख़्श ख़ाँ ने लॉर्ड लेक से मिल-मिलाकर इसमें गुपचुप परिवर्तन करा लिया था कि, सिर्फ़ 5 हज़ार सालाना ही नसरुल्लाबेग ख़ाँ के आश्रितों को दिए जायें और इसमें ख़्वाजा हाजी भी शामिल रहेगा। इस गुप्त परिवर्तन एवं संशोधन का ज्ञान ‘ग़ालिब’ को नहीं था। इसलिए फ़ीरोज़पुर झुर्का के शासक पर दावा दायर कर दिया कि उन्होंने एक तो आदेश के विरुद्ध पेंशन आधी कर दी, फिर उस आधी में भी ख़्वाजा जी को शामिल कर लिया। | |||

==आग़ामीर से मुलाक़ात की शर्त== | |||

{{main|ग़ालिब-आगामीर मुलाकात }} | |||

[[चित्र:Ghalib-5.jpg|thumb|left|180px|ग़ालिब]] | |||

जब मिर्ज़ा ‘ग़ालिब’ लखनऊ पहुँचे तो उन दिनों ग़ाज़ीउद्दीन हैदर [[अवध]] के बादशाह थे। वह ऐशो-इशरत में डूबे हुए इन्सान थे। यद्यपि उन्हें भी शेरो-शायरी से कुछ-न-कुछ दिलचस्पी थी। शासन का काम मुख्यत: नायब सल्तनत मोतमुद्दौला सय्यद मुहम्मद ख़ाँ देखते थे, जो लखनऊ के इतिहास में ‘आग़ा मीर’ के नाम से मशहूर हैं। अब तक आग़ा मीर की ड्योढ़ी मुहल्ला लखनऊ में ज्यों का त्यों क़ायम है। उस समय आग़ा मीर में ही शासन की सब शक्ति केन्द्रित थी। वह सफ़ेद स्याहा, जो चाहते थे करते थे। यह आदमी शुरू में एक 'ख़ानसामाँ' (रसोइया) के रूप में नौकर हुआ था, किन्तु शीघ्र ही नवाब और रेज़ीडेंट को ऐसा ख़ुश कर लिया कि वे इसके लिए सब कुछ करने को तैयार रहते थे। उन्हीं की मदद से वह इस पद पर पहुँच पाया था। बिना उसकी सहायता के बादशाह तक पहुँच न हो सकती थी। | |||

==व्यक्तित्व== | |||

{{main|ग़ालिब का व्यक्तित्व}} | |||

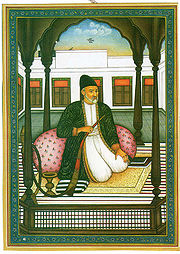

[[चित्र:Ghalib-Photo.jpg|thumb|180px|right|ग़ालिब]] | |||

'''ग़ालिब का व्यक्तित्व बड़ा ही आकर्षक था।''' ईरानी चेहरा, गोरा-लम्बा क़द, सुडौल एकहरा बदन, ऊँची नाक, कपोल की हड्डी उभरी हुई, चौड़ा माथा, घनी उठी पलकों के बीच झाँकते दीर्घ नयन, संसार की कहानी सुनने को उत्सुक लम्बे कान, अपनी सुनाने को उत्सुक, मानों बोल ही पडेंगे। ऐसे ओठ अपनी चुप्पी में भी बोल पड़ने वाले, बुढ़ापे में भी फूटती देह की कान्ती जो इशारा करती है कि जवानी के सौंदर्य में न जाने क्या नशा रहा होगा। सुन्दर गौर वर्ण, समस्त ज़िन्दादिली के साथ जीवित, इसी दुनिया के आदमी, इंसान और इंसान के गुण-दोषों से लगाये-यह थे मिर्ज़ा वा मीरज़ा ग़ालिब।<br /> | |||

ये रईसज़ादे थे और जन्म भर अपने को वैसा ही समझते रहे। इसीलिए वस्त्र विन्यास का बड़ा ध्यान रखते थे। जब घर पर होते, प्राय: पाजामा और अंगरखा पहिनते थे। सिर पर कामदानी की हुई मलमल की गोल टोपी लगाते थे। जाड़ों में गर्म कपड़े का कलीदार पाजामा और मिर्ज़ई। बाहर जाते तो अक्सर चूड़ीदार या तंग मोहड़ी का पाजामा, कुर्ता, सदरी या चपकन और ऊपर क़ीमती लबादा होता था। पाँव में जूती और हाथ में मूठदार, लम्बी छड़ी। ज़्यादा ठण्ड होती तो एक छोटा शाल भी कंधे और पीठ पर डाल लेते थे। सिर पर लम्बी टोपी। कभी-कभी टोपी पर मुग़लई पगड़ी या पटका। रेशमी लुंगी के शौक़ीन थे। रंगों का बड़ा ध्यान रखते थे। | |||

====प्रोफ़ेसरी से इन्कार==== | ====प्रोफ़ेसरी से इन्कार==== | ||

| पंक्ति 66: | पंक्ति 85: | ||

{{दाँयाबक्सा|पाठ=मिर्ज़ा ग़ालिब ने [[फ़ारसी भाषा]] में कविता करना प्रारंभ किया था और इसी फ़ारसी कविता पर ही इन्हें सदा अभिमान रहा। परंतु यह देव की कृपा है कि, इनकी प्रसिद्धि, सम्मान तथा सर्वप्रियता का आधार इनका छोटा-सा [[उर्दू]] का ‘दीवान-ए-ग़ालिब’ ही है।|विचारक=}} | {{दाँयाबक्सा|पाठ=मिर्ज़ा ग़ालिब ने [[फ़ारसी भाषा]] में कविता करना प्रारंभ किया था और इसी फ़ारसी कविता पर ही इन्हें सदा अभिमान रहा। परंतु यह देव की कृपा है कि, इनकी प्रसिद्धि, सम्मान तथा सर्वप्रियता का आधार इनका छोटा-सा [[उर्दू]] का ‘दीवान-ए-ग़ालिब’ ही है।|विचारक=}} | ||

मिर्ज़ा के इस रवैये से उनके स्वभाव के एक पहलू पर प्रकाश पड़ता है। इस समय वे बड़े अर्थकष्ट में थे, फिर भी उन्होंने निरर्थक बात पर नौकरी छोड़ दी। आश्चर्य तो यह है कि जन्मभर सरकारी ओहदेदारों एवं [[अंग्रेज़]] अफ़सरों की चापलूसी एवं अत्युक्तिभरी स्तुति में ही बीता (जैसा कि उनके लिखे क़सीदों से स्पष्ट है) पर ज़रा-सी और सारहीन बात पर अड़ गए। इससे यह भी ज्ञात होता है कि इस समय उनमें हीनता का भाव बहुत बड़ा हुआ था और वह तुनकमिज़ाज और क्षणिक भावनाओं की आँधी में उड़ जाने वाले हो गए थे। | मिर्ज़ा के इस रवैये से उनके स्वभाव के एक पहलू पर प्रकाश पड़ता है। इस समय वे बड़े अर्थकष्ट में थे, फिर भी उन्होंने निरर्थक बात पर नौकरी छोड़ दी। आश्चर्य तो यह है कि जन्मभर सरकारी ओहदेदारों एवं [[अंग्रेज़]] अफ़सरों की चापलूसी एवं अत्युक्तिभरी स्तुति में ही बीता (जैसा कि उनके लिखे क़सीदों से स्पष्ट है) पर ज़रा-सी और सारहीन बात पर अड़ गए। इससे यह भी ज्ञात होता है कि इस समय उनमें हीनता का भाव बहुत बड़ा हुआ था और वह तुनकमिज़ाज और क्षणिक भावनाओं की आँधी में उड़ जाने वाले हो गए थे। | ||

[[चित्र:Mirza-Ghalib-Stamp.jpg|thumb|left|180px|ग़ालिब के सम्मान में जारी [[डाक टिकट]]]] | |||

====जुए की लत==== | ====जुए की लत==== | ||

इधर चिन्ताएँ बढ़ती गईं, जीवन की दश्वारियाँ बढ़ती गईं, उधर बेकारी, शेरोसख़ुन के सिवा कोई दूसरा काम नहीं। स्वभावत: निठल्लेपन की घड़ियाँ दूभर होने लगीं। चिन्ताओं से पलायन में इनकी सहायक एक तो थी शराब, अब जुए की लत भी लग गई। उन्हें शुरू से शतरंज और चौसर खेलने की आदत थी। अक्सर मित्र-मण्डली जमा होती और खेल-तमाशों में वक़्त कटता था। कभी-कभी बाज़ी बदकर खेलते थे। ग़दर के पहले उन्हें बड़ा अर्थकष्ट था। सिर्फ़ सरकारी वृत्ति और क़िले के पचास रुपये थे। पर आदतें रईसों जैसी थीं। यही कारण था कि ये सदा ऋणभार से दबे रहते थे। इस ज़माने की [[दिल्ली]] के रईसज़ादों और चाँदनी चौक के जौहरियों के बच्चों ने मनोरंजन के जो साधन ग्रहण कर रखे थे, उनमें से जुआ भी एक था। गंजीफ़ा आमतौर पर खेला जाता था। उनके साथ उठते-बैठते हुए मिर्ज़ा को भी यह लत लग गई। धीरे-धीरे नियमित जुआबाज़ी शुरू हो गई। जुए के अड्डेवाले को सदा कुछ न कुछ मिलता है फिर चाहे कोई जीते या हारे। इससे दिल बहलता था, वक़्त कटता था और कुछ न कुछ आमदनी भी हो जाती थी। आज़ाद लिखते हैं, ‘यह ख़ुद भी खेलते थे और चूँकि अच्छे खिलाड़ी थे, इसीलिए इसमें भी कुछ न कुछ मार ही लेते थे।’ अंग्रेज़ी क़ानून के अनुसार जुआ ज़ुर्म था, पर रईसों के दीवानख़ानों पर पुलिस उतना ध्यान नहीं देती थी, जैसे क्लबों में होने वाले ब्रिज पर आज भी ध्यान नहीं दिया जाता है। कोतवाल एवं बड़े अफ़सर रईसों से मिलते-जुलते रहते थे और परिचय के कारण भी सख़्ती नहीं करते थे। ग़ालिब की जान पहचान भी कोतवाल तथा दूसरे अधिकारियों से थी। इसीलिए इनके ख़िलाफ़ न तो किसी तरह का शुबहा किया जाता था और न क़ानूनी कार्रवाहियों का अंदेशा था। | इधर चिन्ताएँ बढ़ती गईं, जीवन की दश्वारियाँ बढ़ती गईं, उधर बेकारी, शेरोसख़ुन के सिवा कोई दूसरा काम नहीं। स्वभावत: निठल्लेपन की घड़ियाँ दूभर होने लगीं। चिन्ताओं से पलायन में इनकी सहायक एक तो थी शराब, अब जुए की लत भी लग गई। उन्हें शुरू से शतरंज और चौसर खेलने की आदत थी। अक्सर मित्र-मण्डली जमा होती और खेल-तमाशों में वक़्त कटता था। कभी-कभी बाज़ी बदकर खेलते थे। ग़दर के पहले उन्हें बड़ा अर्थकष्ट था। सिर्फ़ सरकारी वृत्ति और क़िले के पचास रुपये थे। पर आदतें रईसों जैसी थीं। यही कारण था कि ये सदा ऋणभार से दबे रहते थे। इस ज़माने की [[दिल्ली]] के रईसज़ादों और चाँदनी चौक के जौहरियों के बच्चों ने मनोरंजन के जो साधन ग्रहण कर रखे थे, उनमें से जुआ भी एक था। गंजीफ़ा आमतौर पर खेला जाता था। उनके साथ उठते-बैठते हुए मिर्ज़ा को भी यह लत लग गई। धीरे-धीरे नियमित जुआबाज़ी शुरू हो गई। जुए के अड्डेवाले को सदा कुछ न कुछ मिलता है फिर चाहे कोई जीते या हारे। इससे दिल बहलता था, वक़्त कटता था और कुछ न कुछ आमदनी भी हो जाती थी। आज़ाद लिखते हैं, ‘यह ख़ुद भी खेलते थे और चूँकि अच्छे खिलाड़ी थे, इसीलिए इसमें भी कुछ न कुछ मार ही लेते थे।’ अंग्रेज़ी क़ानून के अनुसार जुआ ज़ुर्म था, पर रईसों के दीवानख़ानों पर पुलिस उतना ध्यान नहीं देती थी, जैसे क्लबों में होने वाले ब्रिज पर आज भी ध्यान नहीं दिया जाता है। कोतवाल एवं बड़े अफ़सर रईसों से मिलते-जुलते रहते थे और परिचय के कारण भी सख़्ती नहीं करते थे। ग़ालिब की जान पहचान भी कोतवाल तथा दूसरे अधिकारियों से थी। इसीलिए इनके ख़िलाफ़ न तो किसी तरह का शुबहा किया जाता था और न क़ानूनी कार्रवाहियों का अंदेशा था। | ||

==गिरफ़्तारी== | |||

{{main|ग़ालिब की गिरफ़्तारी}} | |||

सन 1845 के लगभग [[आगरा]] से बदलकर एक नया कोतवाल फ़ैजुलहसन आया। इसको काव्य से कोई अनुराग नहीं था। इसीलिए ग़ालिब पर मेहरबानी करने की कोई बात उसके लिए नहीं हो सकती थी। फिर वह एक सख़्त आदमी भी था। आते ही उसने सख़्ती से जाँच करनी शुरू की। कई दोस्तों ने मिर्ज़ा को चेतावनी भी दी कि जुआ बन्द कर दो, पर वह लोभ एवं अंहकार से अन्धे हो रहे थे। उन्होंने इसकी कोई परवाह नहीं की। वह समझते थे कि मेरे विरुद्ध कोई कार्रवाही नहीं हो सकती। एक दिन कोतवाल ने छापा मारा, और लोग तो पिछवाड़े से निकल भागे पर मिर्ज़ा पकड़ लिए गए। मिर्ज़ा की गिरफ़्तारी से पूर्व जौहरी पकड़े गए थे। पर वह रुपया ख़र्च करके बच गए थे। मुक़दमें तक नौबत नहीं आई थी। मिर्ज़ा के पास में रुपया कहाँ था। हाँ, मित्र थे। उन्होंने बादशाह तक से सिफ़ारिश कराई, किन्तु कुछ नतीजा नहीं निकला। जब लोगों को मिर्ज़ा की रिहाई की तरफ़ से निराशा हो गई, तब न केवल दोस्तों ने और साथ उठने-बैठन वालों ने बल्कि अंग्रेज़ों ने भी एक दम आँखें फेर लीं। वे इस बात पर लज्जा का अनुभव करने लगे कि मिर्ज़ा के मित्र या सम्बन्धी कहे जायें। | |||

[[चित्र:Bahadur-Shah-II.jpg|thumb|left|[[बहादुर शाह ज़फ़र]]|180px]] | |||

==हिन्दू मित्रों की सहायता== | ==हिन्दू मित्रों की सहायता== | ||

1857 के ग़दर के अनेक चित्र मिर्ज़ा 'ग़ालिब' के पत्रों में तथा इनकी पुस्तक ‘दस्तंबू’ में मिलते हैं। इस समय इनकी मनोवृत्ति अस्थिर थी। यह निर्णय नहीं कर पाते थे कि किस पक्ष में रहें। सोचते थे कि पता नहीं ऊँट किस करवट बैठे? इसीलिए क़िले से भी थोड़ा सम्बन्ध बनाये रखते थे। ‘दस्तंबू’ में उन घटनाओं का ज़िक्र है जो ग़दर के समय इनके आगे गुज़री थीं। उधर फ़साद शुरू होते ही मिर्ज़ा की बीवी ने उनसे बिना पूछे अपने सारे ज़ेवर और क़ीमती कपड़े मियाँ काले साहब के मकान पर भेज दिए ताकि वहाँ सुरक्षित रहेंगे। पर बात उलटी हुई। काले साहब का मकान भी लुटा और उसके साथ ही ग़ालिब का सामान भी लुट गया। चूँकि इस समय राज [[मुसलमान|मुसलमानों]] का था, इसीलिए [[अंग्रेज़|अंग्रेज़ों]] ने दिल्ली विजय के बाद उन पर विशेष ध्यान दिया और उनको ख़ूब सताया। बहुत से लोग प्राण-भय से भाग गए। इनमें मिर्ज़ा के भी अनेक मित्र थे। इसीलिए ग़दर के दिनों में उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई। घर से बाहर बहुत कम निकलते थे। खाने-पीने की भी मुश्किल थी। | 1857 के ग़दर के अनेक चित्र मिर्ज़ा 'ग़ालिब' के पत्रों में तथा इनकी पुस्तक ‘दस्तंबू’ में मिलते हैं। इस समय इनकी मनोवृत्ति अस्थिर थी। यह निर्णय नहीं कर पाते थे कि किस पक्ष में रहें। सोचते थे कि पता नहीं ऊँट किस करवट बैठे? इसीलिए क़िले से भी थोड़ा सम्बन्ध बनाये रखते थे। ‘दस्तंबू’ में उन घटनाओं का ज़िक्र है जो ग़दर के समय इनके आगे गुज़री थीं। उधर फ़साद शुरू होते ही मिर्ज़ा की बीवी ने उनसे बिना पूछे अपने सारे ज़ेवर और क़ीमती कपड़े मियाँ काले साहब के मकान पर भेज दिए ताकि वहाँ सुरक्षित रहेंगे। पर बात उलटी हुई। काले साहब का मकान भी लुटा और उसके साथ ही ग़ालिब का सामान भी लुट गया। चूँकि इस समय राज [[मुसलमान|मुसलमानों]] का था, इसीलिए [[अंग्रेज़|अंग्रेज़ों]] ने दिल्ली विजय के बाद उन पर विशेष ध्यान दिया और उनको ख़ूब सताया। बहुत से लोग प्राण-भय से भाग गए। इनमें मिर्ज़ा के भी अनेक मित्र थे। इसीलिए ग़दर के दिनों में उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई। घर से बाहर बहुत कम निकलते थे। खाने-पीने की भी मुश्किल थी। ऐसे वक़्त उनके कई [[हिन्दू]] मित्रों ने उनकी मदद की। मुंशी हरगोपाल ‘तुफ़्ता’ [[मेरठ]] से बराबर रुपये भेजते रहे, लाला महेशदास इनकी मदिरा का प्रबन्ध करते रहे। मुंशी हीरा सिंह दर्द, पं. शिवराम एवं उनके पुत्र बालमुकुन्द ने भी इनकी मदद की। मिर्ज़ा ने अपने पत्रों में इनके प्रति कृतज्ञता प्रकट की है। | ||

====मुसलमान हूँ पर आधा==== | ====मुसलमान हूँ पर आधा==== | ||

यद्यपि पटियाला के सिपाही आस-पास के मकानों की रक्षा में तैनात थे, और एक दीवार बना दी गई थी। लेकिन [[5 अक्टूबर]] को (18 सितम्बर को दिल्ली पर अंग्रेज़ों का दुबारा से अधिकार हो गया था) कुछ गोरे, सिपाहियों के मना करने पर भी, दीवार फाँदकर मिर्ज़ा के मुहल्ले में आ गए और मिर्ज़ा के घर में घुसे। उन्होंने माल-असबाब को हाथ नहीं लगाया, पर मिर्ज़ा, आरिफ़ के दो बच्चों और चन्द लोगों को पकड़कर ले गए और कुतुबउद्दीन सौदागर की हवेली में कर्नल ब्राउन के सामने पेश किया। उनकी हास्यप्रियता और एक मित्र की सिफ़ारिश ने रक्षा की। बात यह हुई जब गोरे मिर्ज़ा को गिरफ़्तार करके ले गए, तो अंग्रेज़ सार्जेण्ट ने इनकी अनोखी सज-धज देखकर पूछा-‘क्या तुम मुसलमान हो?’ मिर्ज़ा ने हँसकर जवाब दिया कि, ‘मुसलमान तो हूँ पर आधा।’ वह इनके जवाब से चकित हुआ। पूछा-‘आधा मुसलमान हो, कैसे?’ मिर्ज़ा बोले, ‘साहब, शरीब पीता हूँ; हेम (सूअर) नहीं खाता।’ | यद्यपि पटियाला के सिपाही आस-पास के मकानों की रक्षा में तैनात थे, और एक दीवार बना दी गई थी। लेकिन [[5 अक्टूबर]] को (18 सितम्बर को दिल्ली पर अंग्रेज़ों का दुबारा से अधिकार हो गया था) कुछ गोरे, सिपाहियों के मना करने पर भी, दीवार फाँदकर मिर्ज़ा के मुहल्ले में आ गए और मिर्ज़ा के घर में घुसे। उन्होंने माल-असबाब को हाथ नहीं लगाया, पर मिर्ज़ा, आरिफ़ के दो बच्चों और चन्द लोगों को पकड़कर ले गए और कुतुबउद्दीन सौदागर की हवेली में कर्नल ब्राउन के सामने पेश किया। उनकी हास्यप्रियता और एक मित्र की सिफ़ारिश ने रक्षा की। बात यह हुई जब गोरे मिर्ज़ा को गिरफ़्तार करके ले गए, तो अंग्रेज़ सार्जेण्ट ने इनकी अनोखी सज-धज देखकर पूछा-‘क्या तुम मुसलमान हो?’ मिर्ज़ा ने हँसकर जवाब दिया कि, ‘मुसलमान तो हूँ पर आधा।’ वह इनके जवाब से चकित हुआ। पूछा-‘आधा मुसलमान हो, कैसे?’ मिर्ज़ा बोले, ‘साहब, शरीब पीता हूँ; हेम (सूअर) नहीं खाता।’ | ||

जब कर्नल के सामने पेश किए गए, तो इन्होंने [[महारानी विक्टोरिया]] से अपने पत्र-व्यवहार की बात बताई और अपनी वफ़ादारी का विश्वास दिलाया। कर्नल ने पूछा, ‘तुम दिल्ली की लड़ाई के समय पहाड़ी पर क्यों नहीं आये, जहाँ अंग्रेज़ी फ़ौज़ें और उनके मददगार जमा हो रहे थे?’ मिर्ज़ा ने कहा, ‘तिलंगे दरवाज़े से बाहर आदमी को निकलने नहीं देते थे। मैं क्यों कर आता? अगर कोई फ़रेब करके, कोई बात करके निकल जाता, जब पहाड़ी के क़रीब गोली की रेंज में पहुँचता तो पहरे वाला गोली मार देता। यह भी माना की तिलंगे बाहर जाने देते, गोरा पहरेदार भी गोली न मारता पर मेरी सूरत देखिए और मेरा हाल मालूम कीजिए। बूढ़ा हूँ, पाँव से अपाहिज, कानों से बहरा, न लड़ाई के लायक़, न मश्विरत के क़ाबिल। हाँ, दुआ करता हूँ सो वहाँ भी दुआ करता रहा।’ कर्नल साहब हँसे और मिर्ज़ा को उनके नौकरों और घरवालों के साथ घर जाने की इजाज़त दे दी। | जब कर्नल के सामने पेश किए गए, तो इन्होंने [[महारानी विक्टोरिया]] से अपने पत्र-व्यवहार की बात बताई और अपनी वफ़ादारी का विश्वास दिलाया। कर्नल ने पूछा, ‘तुम दिल्ली की लड़ाई के समय पहाड़ी पर क्यों नहीं आये, जहाँ अंग्रेज़ी फ़ौज़ें और उनके मददगार जमा हो रहे थे?’ मिर्ज़ा ने कहा, ‘तिलंगे दरवाज़े से बाहर आदमी को निकलने नहीं देते थे। मैं क्यों कर आता? अगर कोई फ़रेब करके, कोई बात करके निकल जाता, जब पहाड़ी के क़रीब गोली की रेंज में पहुँचता तो पहरे वाला गोली मार देता। यह भी माना की तिलंगे बाहर जाने देते, गोरा पहरेदार भी गोली न मारता पर मेरी सूरत देखिए और मेरा हाल मालूम कीजिए। बूढ़ा हूँ, पाँव से अपाहिज, कानों से बहरा, न लड़ाई के लायक़, न मश्विरत के क़ाबिल। हाँ, दुआ करता हूँ सो वहाँ भी दुआ करता रहा।’ कर्नल साहब हँसे और मिर्ज़ा को उनके नौकरों और घरवालों के साथ घर जाने की इजाज़त दे दी। | ||

==ग़ालिब और पेंशन== | ==ग़ालिब और पेंशन== | ||

{{main|ग़ालिब की पेंशन}} | |||

[[चित्र:Mirza-Ghalib-Sketch.jpg|thumb|मिर्ज़ा ग़ालिब रेखाचित्र (स्कैच)| | [[चित्र:Mirza-Ghalib-Sketch.jpg|thumb|मिर्ज़ा ग़ालिब रेखाचित्र (स्कैच)|180px]] | ||

मिर्ज़ा तो बच गए पर इनके भाई मिर्ज़ा यूसुफ़ इतने भाग्यशाली न थे। पहले ही ज़िक्र किया जा चुका है कि वह 30 साल की आयु में ही विक्षिप्त (पागल) हो गए थे और ग़ालिब के मकान से दूर, फर्राशख़ाने<ref>वह मकान जिसमें फ़र्श वग़ैरह रखे जाते हैं</ref> के क़रीब, एक दूसरे मकान में अलग रहते थे। जितनी पेंशन ग़ालिब को सरकारी ख़ज़ाने से मिलती थी, उतनी ही मिर्ज़ा यूसुफ़ के लिए भी नियत थी। उनकी बीवी, बच्चे भी साथ-साथ रहते थे, पर दिल्ली पर अंग्रेज़ों का फिर से अधिकार हुआ तो गोरों ने चुन-चुनकर बदला लेना शुरू किया। इस बेइज़्ज़ती और अत्याचार से बचने के लिए यूसुफ़ की बीवी बच्चों सहित इन्हें अकेले छोड़कर [[जयपुर]] चली गई थीं। घर पर इनके पास एक बूढ़ी नौकरानी और एक बूढ़ा दरवान रह गए। मिर्ज़ा को भी सूचना मिली, किन्तु बेबसी के कारण वह कुछ न कर सके। [[30 सितम्बर]] को जब ग़ालिब को अपना दरवाज़ा बन्द किए हुए पन्द्रह-सोलह दिन हो रहे थे, उन्हें सूचना मिली की सैनिक मिर्ज़ा यूसुफ़ के घर आये और सब कुछ ले गए, लेकिन उन्हें और बूढ़े नौकरों को ज़िन्दा छोड़ गए।<ref>ग़ालिब के एक निकट सम्बन्धी मिर्ज़ा मुईनउद्दीन ने लिखा है कि यूसुफ़ गोली की आवाज़ सुनकर, यह देखने के लिए कि क्या हो रहा है, घर से बाहर आये और मारे गए।–ग़दर की सुबह-शाम, पृष्ठ 88</ref> | मिर्ज़ा तो बच गए पर इनके भाई मिर्ज़ा यूसुफ़ इतने भाग्यशाली न थे। पहले ही ज़िक्र किया जा चुका है कि वह 30 साल की आयु में ही विक्षिप्त (पागल) हो गए थे और ग़ालिब के मकान से दूर, फर्राशख़ाने<ref>वह मकान जिसमें फ़र्श वग़ैरह रखे जाते हैं</ref> के क़रीब, एक दूसरे मकान में अलग रहते थे। जितनी पेंशन [[ग़ालिब]] को सरकारी ख़ज़ाने से मिलती थी, उतनी ही मिर्ज़ा यूसुफ़ के लिए भी नियत थी। उनकी बीवी, बच्चे भी साथ-साथ रहते थे, पर दिल्ली पर अंग्रेज़ों का फिर से अधिकार हुआ तो गोरों ने चुन-चुनकर बदला लेना शुरू किया। इस बेइज़्ज़ती और अत्याचार से बचने के लिए यूसुफ़ की बीवी बच्चों सहित इन्हें अकेले छोड़कर [[जयपुर]] चली गई थीं। घर पर इनके पास एक बूढ़ी नौकरानी और एक बूढ़ा दरवान रह गए। मिर्ज़ा को भी सूचना मिली, किन्तु बेबसी के कारण वह कुछ न कर सके। [[30 सितम्बर]] को जब ग़ालिब को अपना दरवाज़ा बन्द किए हुए पन्द्रह-सोलह दिन हो रहे थे, उन्हें सूचना मिली की सैनिक मिर्ज़ा यूसुफ़ के घर आये और सब कुछ ले गए, लेकिन उन्हें और बूढ़े नौकरों को ज़िन्दा छोड़ गए।<ref>ग़ालिब के एक निकट सम्बन्धी मिर्ज़ा मुईनउद्दीन ने लिखा है कि यूसुफ़ गोली की आवाज़ सुनकर, यह देखने के लिए कि क्या हो रहा है, घर से बाहर आये और मारे गए।–ग़दर की सुबह-शाम, पृष्ठ 88</ref> इस समय शहर की हालत भयानक थी। 2-4 आदमियों को मिलकर, किसी लाश को दफ़न करने के लिए क़ब्रिस्तान तक ले जाना सम्भव न था। कफ़न के लिए कपड़े भी न मिलते थे। ख़ैर साथियों ने मदद की। | ||

इस समय शहर की हालत भयानक थी। 2-4 आदमियों को मिलकर, किसी लाश को दफ़न करने के लिए क़ब्रिस्तान तक ले जाना सम्भव न था। कफ़न के लिए कपड़े भी न मिलते थे। ख़ैर साथियों ने मदद की। मिर्ज़ा का | |||

==अंतिम समय== | |||

{{main|ग़ालिब का अंतिम समय}} | |||

[[चित्र:Tomb-of-Mirza-Ghalib.jpg|thumb|मिर्ज़ा ग़ालिब का मक़बरा, [[दिल्ली]]|left|180px]] | |||

'''मिर्ज़ा 'ग़ालिब''' का ज़िन्दगी भर कर्ज़दारों से पिण्ड नहीं छूट सका। इनके सात बच्चे भी हुए थे, लेकिन जितने भी हुए सब मर गए। 'आरिफ़' (गोद लिया हुआ बेटा) को बेटे की तरह की पाला, वह भी मर गया। पारिवारिक जीवन कभी सुखी एवं प्रेममय नहीं रहा। मानसिक संतुलन की कमी से ज़माने की शिकायत हमेशा रही। इसका दु:ख ही बना रहा कि समाज ने कभी हमारी योग्यता और प्रतिभा की सच्ची क़द्रदानी न की। फिर शराब जो किशोरावस्था में मुँह लगी थी, वह कभी नहीं छूटी। ग़दर के ज़माने में अर्थ-कष्ट, उसके बाद पेंशन की बन्दी। जब इनसे कुछ फुर्सत मिली तो ‘क़ातअ बुरहान’ के हंगामे ने इनके दिल में ऐसी उत्तेजना पैदा की कि बेचैन रखा। इन लगातार मुसीबतों से इनका स्वास्थ्य गिरता ही गया। खाना-पीना बहुत कम हो गया। बहरे हो गए। दृष्टि-शक्ति भी बहुत कम हो गई। क़ब्ज़ की शिकायत पहले से ही थी। मई 1848 में क़ोलज का आक्रमण पहली बार हुआ और बीच-बीच में बराबर आता रहा। 1861 में इतने दर्बल थे कि नवाब रामपुर मुहम्मद यूसुफ़ ख़ाँ ने अपने मझले पुत्र हैदरअली ख़ाँ का निकाह किया और उसमें इन्हें निमंत्रित किया। पर बीमारी एवं दुर्बलता के कारण वहाँ न जा सके। | |||

==मृत्यु== | |||

{{main|ग़ालिब की मृत्यु}} | |||

मिर्ज़ा ग़ालिब की मृत्यु [[15 फ़रवरी]], 1869 ई. को दोपहर ढले हुई थी। इस दिन एक ऐसी प्रतिभा का अन्त हो गया, जिसने इस देश में [[फ़ारसी भाषा|फ़ारसी]] काव्य को उच्चता प्रदान की और [[उर्दू]] गद्य-पद्य को परम्परा की शृंखलाओं से मुक्त कर एक नये साँचे में ढाला। | |||

{{बाँयाबक्सा|पाठ=ग़ालिब शिया [[मुसलमान]] थे, पर मज़हब की भावनाओं में बहुत उदार और स्वतंत्र चेता थे। इनकी मृत्यु के बाद ही [[आगरा]] से प्रकाशित होने वाले पत्र ‘ज़ख़ीरा बालगोविन्द’ के [[मार्च]], 1869 के अंक में इनकी मृत्यु पर जो सम्पादकीय लेख छपा था और जो शायद इनके सम्बन्ध में लिखा सबसे पुराना और पहला लेख है, उससे तो एक नई बात मालूम होती है कि यह बहुत पहले चुपचाप ‘फ़्रीमैसन’ हो गए थे और लोगों के बहुत पूछने पर भी उसकी गोपनीयता की अन्त तक रक्षा करते रहे।|विचारक=}} | |||

मृत्यु के बाद इनके मित्रों में इस बात को लेकर मतभेद हुआ कि शिया या सुन्नी, किस विधि से इनका मृतक संस्कार हो। ग़ालिब शिया थे, इसमें किसी को सन्देह की गुंजाइश न थी, पर नवाब ज़ियाउद्दीन और महमूद ख़ाँ ने सुन्नी विधि से ही सब क्रिया-कर्म कराया और जिस लोहारू ख़ानदान ने 1847 ई. में समाचार पत्रों में छपवाया था कि ग़ालिब से हमारा दूर का सम्बन्ध है, उसी ख़ानदान के नवाब ज़ियाउद्दीन ने सम्पूर्ण मृतक संस्कार करवाया और उनके शव को गौरव के साथ अपने वंश के क़ब्रिस्तान (जो चौसठ खम्भा के पास है) में अपने चचा के पास जगह दी। | |||

==रचनाएँ== | |||

{{main|ग़ालिब की रचनाएँ}} | |||

[[चित्र:Diwan-E-Ghalib.jpg|thumb|right|150px|'दीवान-ए-ग़ालिब' का आवरण पृष्ठ]] | |||

ग़ालिब ने अपनी रचनाओं में सरल शब्दों का प्रयोग किया है। उर्दू गद्य-लेखन की नींव रखने के कारण इन्हें वर्तमान उर्दू गद्य का जन्मदाता भी कहा जाता है। इनकी अन्य रचनाएँ 'लतायफे गैबी', 'दुरपशे कावेयानी', 'नामाए ग़ालिब', 'मेह्नीम' आदि गद्य में हैं। फ़ारसी के कुलियात में फ़ारसी कविताओं का संग्रह हैं। दस्तंब में इन्होंने 1857 ई. के बलवे का आँखों देखा विवरण फ़ारसी गद्य में लिखा हैं। ग़ालिब ने निम्न रचनाएँ भी की हैं- | |||

#'उर्दू-ए-हिन्दी' | |||

#'उर्दू-ए-मुअल्ला' | |||

#'नाम-ए-ग़ालिब' | |||

#'लतायफे गैबी' | |||

#'दुवपशे कावेयानी' आदि। | |||

इनकी रचनाओं में देश की तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक स्थिति का वर्णन हुआ है। उनकी ख़ूबसूरत शायरी का संग्रह 'दीवान-ए-ग़ालिब' के रूप में 10 भागों में प्रकाशित हुआ है। जिसका अनेक स्वदेशी तथा विदेशी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। | |||

{{लेख प्रगति |आधार=|प्रारम्भिक= |माध्यमिक=माध्यमिक3 |पूर्णता= |शोध=}} | {{लेख प्रगति |आधार=|प्रारम्भिक= |माध्यमिक=माध्यमिक3 |पूर्णता= |शोध=}} | ||

06:59, 6 नवम्बर 2015 का अवतरण

नवनीत2

| |

| पूरा नाम | मिर्ज़ा असदउल्ला बेग ख़ान 'ग़ालिब' |

| जन्म | 27 दिसम्बर 1797 |

| जन्म भूमि | आगरा, उत्तर प्रदेश |

| मृत्यु | 15 फ़रवरी, 1869 |

| मृत्यु स्थान | दिल्ली |

| अभिभावक | अब्दुल्ला बेग ग़ालिब |

| पति/पत्नी | उमराव बेगम |

| कर्म भूमि | दिल्ली |

| कर्म-क्षेत्र | शायर |

| मुख्य रचनाएँ | 'दीवान-ए-ग़ालिब', 'उर्दू-ए-हिन्दी', 'उर्दू-ए-मुअल्ला', 'नाम-ए-ग़ालिब', 'लतायफे गैबी', 'दुवपशे कावेयानी' आदि। |

| विषय | उर्दू शायरी |

| भाषा | उर्दू और फ़ारसी भाषा |

| संबंधित लेख | ग़ालिब का दौर |

| इन्हें भी देखें | कवि सूची, साहित्यकार सूची |

ग़ालिब अथवा मिर्ज़ा असदउल्ला बेग ख़ान (अंग्रेज़ी:Ghalib अथवा Mirza Asadullah Baig Khan, उर्दू: غالب अथवा مرزا اسدللا بےغ خان) (जन्म- 27 दिसम्बर, 1797 ई. आगरा; निधन- 15 फ़रवरी, 1869 ई. दिल्ली) जिन्हें सारी दुनिया 'मिर्ज़ा ग़ालिब' के नाम से जानती है, उर्दू-फ़ारसी के प्रख्यात कवि थे। इनके दादा 'मिर्ज़ा क़ौक़न बेग ख़ाँ' समरकन्द से भारत आए थे। बाद में वे लाहौर में 'मुइनउल मुल्क' के यहाँ नौकर के रूप में कार्य करने लगे। मिर्ज़ा क़ौक़न बेग ख़ाँ के बड़े बेटे 'अब्दुल्ला बेग ख़ाँ से मिर्ज़ा ग़ालिब हुए। अब्दुल्ला बेग ख़ाँ, नवाब आसफ़उद्दौला की फ़ौज में शामिल हुए और फिर हैदराबाद से होते हुए अलवर के राजा 'बख़्तावर सिंह' के यहाँ लग गए। लेकिन जब मिर्ज़ा ग़ालिब महज 5 वर्ष के थे, तब एक लड़ाई में उनके पिता शहीद हो गए। मिर्ज़ा ग़ालिब को तब उनके चचा जान 'नसरुउल्ला बेग ख़ान' ने संभाला। पर ग़ालिब के बचपन में अभी और दुःख व तकलीफें शामिल होनी बाकी थीं। जब वे 9 वर्ष के थे, तब चचा जान भी चल बसे। मिर्ज़ा ग़ालिब का सम्पूर्ण जीवन ही दु:खों से भरा हुआ था। आर्थिक तंगी ने कभी भी इनका पीछा नहीं छोड़ा। क़र्ज़ में हमेशा घिरे रहे, लेकिन अपनी शानो-शौक़त में कभी कमी नहीं आने देते थे। इनके सात बच्चों में से एक भी जीवित नहीं रहा। जिस पेंशन के सहारे इन्हें व इनके घर को एक सहारा प्राप्त था, वह भी बन्द कर दी गई थी।

ग़ालिब का दौर

ग़ालिब का दौर (उर्दू भाषा और देवनागरी लिपि में)

मिर्ज़ा असद उल्लाह ख़ाँ ‘ग़ालिब’ 27 सितम्बर, 1797 को पैदा हुए। सितम्बर, 1796 में एक फ़्राँसीसी, पर्रों, जो अपनी क़िस्मत आज़माने हिन्दुस्तान आया था, दौलत राव सिंधिया की शाही फ़ौज का सिपहसलार बना दिया गया। इस हैसियत से वह हिन्दुस्तान का गवर्नर भी था। उसने दिल्ली का मुहासरा करके[1] उसे फ़तह[2] कर लिया और अपने एक कमांडर, ले मारशाँ को शहर का गवर्नर और शाह आलक का मुहाफ़िज[3] मुक़र्रर[4] किया। उसके बाद उसने आगरा पर क़ब्ज़ा कर लिया। अब शुमाली[5] हिन्दुस्तान में उसके मुक़ाबले का कोई भी नहीं था और उसकी हुमूमत एक इलाक़े पर थी, जिसकी सालाना मालगुज़ारी[6] दस लाख पाउण्ड से ज़्यादा थी। वह अलीगढ़ के क़रीब एक महल में शाहाना[7] शानौ-शौकत[8] से रहता था। यहीं से वह राजाओं और नवाबों के नाम अहकामात[9] जारी करता और बग़ैर किसी मदाख़लत[10] के चंबल से सतलुज तक अपना हुक्म चलाता था।

बचपन एवं शिक्षा

इनका पालन पोषण पिता की मृत्यु के बाद इनके चचा ने ही इनका पालन किया था, पर शीघ्र ही इनकी भी मृत्यु हो गई थी और ये अपनी ननिहाल में आ गए। पिता स्वयं घर-जमाई की तरह सदा ससुराल में रहे। वहीं उनकी सन्तानों का भी पालन-पोषण हुआ। ननिहाल खुशहाल था। इसलिए ग़ालिब का बचपन अधिकतर वहीं पर बीता और बड़े आराम से बीता। उन लोगों के पास काफ़ी जायदाद थी। ग़ालिब ख़ुद अपने एक पत्र में ‘मफ़ीदुल ख़यायक़’ प्रेस के मालिक मुंशी शिवनारायण को, जिनके दादा के साथ ग़ालिब के नाना की गहरी दोस्ती थी, लिखते हैं-

“हमारी बड़ी हवेली वह है, जो अब लक्खीचन्द सेठ ने मोल ली है। इसी के दरवाज़े की संगीन बारहदरी पर मेरी नशस्त थी[11]। और उसी के पास एक ‘खटियावाली हवेली’ और सलीमशाह के तकिया के पास दूसरी हवेली और काले महल से लगी हुई एक और हवेली और इससे आगे बढ़कर एक कटरा जो की ‘गड़रियों वाला’ मशहूर था और एक दूसरा कटरा जो कि ‘कश्मीरन वाला’ कहलाता था। इस कटरे के एक कोठे पर मैं पतंग उड़ाता था और राजा बलवान सिंह से पतंग लड़ा करते थे।”

विवाह

जब असदउल्ला ख़ाँ ग़ालिब' सिर्फ़ 13 वर्ष के थे, इनका विवाह लोहारू के नवाब 'अहमदबख़्श ख़ाँ' (जिनकी बहन से इनके चचा का ब्याह हुआ था) के छोटे भाई 'मिर्ज़ा इलाहीबख़्श ख़ाँ ‘मारूफ़’ की बेटी 'उमराव बेगम' के साथ 9 अगस्त, 1810 ई. को सम्पन्न हुआ था। उमराव बेगम 11 वर्ष की थीं। इस तरह लोहारू राजवंश से इनका सम्बन्ध और दृढ़ हो गया। पहले भी वह बीच-बीच में दिल्ली जाते रहते थे, पर शादी के 2-3 वर्ष बाद तो दिल्ली के ही हो गए। वह स्वयं ‘उर्दू-ए-मोअल्ला’ (इनका एक ख़त) में इस घटना का ज़िक्र करते हुए लिखते हैं कि-

"7 रज्जब 1225 हिजरी को मेरे वास्ते हुक्म दवा में हब्स[12] सादिर[13] हुआ। एक बेड़ी (यानी बीवी) मेरे पाँव में डाल दी और दिल्ली शहर को ज़िन्दान[14] मुक़र्रर किया और मुझे इस ज़िन्दाँ में डाल दिया।"

ग़ालिब को शिक्षा देने के बाद मुल्ला अब्दुस्समद उन्हीं (ग़ालिब) के साथ आगरा से दिल्ली गए। दिल्ली में यद्यपि वह अलग घर लेकर रहे, पर इतना तो निश्चित है कि ससुराल की तुलना में इनकी अपनी सामाजिक स्थिति बहुत हलकी थी। इनके ससुर इलाहीबख़्श ख़ाँ को राजकुमारों का ऐश्वर्य प्राप्त था।

प्राम्भिक काव्य

दिल्ली में ससुर तथा उनके प्रतिष्ठित साथियों एवं मित्रों के काव्य प्रेम का इन पर अच्छा असर हुआ। इलाहीबख़्श ख़ाँ पवित्र एवं रहस्यवादी प्रेम से पूर्ण काव्य-रचना करते थे। वह पवित्र विचारों के आदमी थे। उनके यहाँ सूफ़ियों तथा शायरों का जमघट रहता था। निश्चय ही ग़ालिब पर इन गोष्ठियों का अच्छा असर पड़ा होगा। यहाँ उन्हें तसव्वुफ़ (धर्मवाद, आध्यात्मवाद) का परिचय मिला होगा, और धीरे-धीरे यह जन्मभूमि आगरा में बीते बचपन तथा बाद में किशोरावस्था में दिल्ली में बीते दिनों के बुरे प्रभावों से मुक्त हुए होंगे। दिल्ली आने पर भी शुरू-शुरू में तो मिर्ज़ा का वही तर्ज़ रहा, पर बाद में वह सम्भल गए। कहा जाता है कि मनुष्य की कृतियाँ उसके अन्तर का प्रतीक होती हैं। मनुष्य जैसा अन्दर से होता है, उसी के अनुकूल वह अपनी अभिव्यक्ति कर पाता है। चाहे कैसा ही भ्रामक परदा हो, अन्दर की झलक कुछ न कुछ परदे से छनकर आ ही जाती है। इनके प्रारम्भिक काव्य के कुछ नमूने इस प्रकार हैं-

आर्थिक कठिनाइयाँ

विवाह के बाद ‘ग़ालिब’ की आर्थिक कठिनाइयाँ बढ़ती ही गईं। आगरा, ननिहाल में इनके दिन आराम व रईसीयत से बीतते थे। दिल्ली में भी कुछ दिनों तक रंग रहा। साढ़े सात सौ सालाना पेंशन नवाब अहमदबख़्श ख़ाँ के यहाँ से मिलती थी। वह यों भी कुछ न कुछ देते रहते थे। माँ के यहाँ से भी कभी-कभी कुछ आ जाता था। अलवर से भी कुछ मिल जाता था। इस तरह मज़े में गुज़रती थी। पर शीघ्र ही पासा पलट गया। 1822 ई. में ब्रिटिश सरकार एवं अलवर दरबार की स्वीकृति से नवाब अहमदबख़्श ख़ाँ ने अपनी जायदाद का बँटवारा यों किया, कि उनके बाद फ़ीरोज़पुर झुर्का की गद्दी पर उनके बड़े लड़के शम्सुद्दीन अहमद ख़ाँ बैठे तथा लोहारू की जागीरें उनके दोनों छोटे बेटों अमीनुद्दीन अहमद ख़ाँ और ज़ियाउद्दीन अहमद ख़ाँ को मिले। शम्सुद्दीन अहमद ख़ाँ की माँ बहूख़ानम थीं, और अन्य दोनों की बेगमजान। स्वभावत: दोनों औरतों में प्रतिद्वन्द्विता थी और भाइयों के भी दो गिरोह बन गए। आपस में इनकी पटती नहीं थी। बाद में झगड़ा न हो इस भय से नवाब अहमदबख़्श ख़ाँ ने अपने जीवन काल में ही इस बँटवारे को कार्यान्वित कर दिया और स्वयं एकान्तवास करने लगे। इस प्रकार शम्सुद्दीन अहमद ख़ाँ फ़िरोज़पुर झुर्का के नवाब हो गए और दूसरे दोनों भाइयों को लोहारू का इलाक़ा मिल गया।

मुक़दमा

असलियत यह थी कि नसरुल्लाबेग की मृत्यु के बाद उनकी जागीर (सोंख और सोंसा) अंग्रेज़ों ने ली थी। बाद में 25 हज़ार सालाना पर अहमदबख़्श को दे दी गई। 4 मई, 1806 को लॉर्ड लेक ने अहमदबख़्श ख़ाँ से मिलने वाली 25 हज़ार वार्षिक मालगुज़ारी इस शर्त पर माफ़ कर दी कि वह दस हज़ार सालाना नसरुल्लाबेग ख़ाँ के आश्रितों को दे। पर इसके चन्द दिनों बाद ही 7 जून, 1806 को नवाब अहमदबख़्श ख़ाँ ने लॉर्ड लेक से मिल-मिलाकर इसमें गुपचुप परिवर्तन करा लिया था कि, सिर्फ़ 5 हज़ार सालाना ही नसरुल्लाबेग ख़ाँ के आश्रितों को दिए जायें और इसमें ख़्वाजा हाजी भी शामिल रहेगा। इस गुप्त परिवर्तन एवं संशोधन का ज्ञान ‘ग़ालिब’ को नहीं था। इसलिए फ़ीरोज़पुर झुर्का के शासक पर दावा दायर कर दिया कि उन्होंने एक तो आदेश के विरुद्ध पेंशन आधी कर दी, फिर उस आधी में भी ख़्वाजा जी को शामिल कर लिया।

आग़ामीर से मुलाक़ात की शर्त

जब मिर्ज़ा ‘ग़ालिब’ लखनऊ पहुँचे तो उन दिनों ग़ाज़ीउद्दीन हैदर अवध के बादशाह थे। वह ऐशो-इशरत में डूबे हुए इन्सान थे। यद्यपि उन्हें भी शेरो-शायरी से कुछ-न-कुछ दिलचस्पी थी। शासन का काम मुख्यत: नायब सल्तनत मोतमुद्दौला सय्यद मुहम्मद ख़ाँ देखते थे, जो लखनऊ के इतिहास में ‘आग़ा मीर’ के नाम से मशहूर हैं। अब तक आग़ा मीर की ड्योढ़ी मुहल्ला लखनऊ में ज्यों का त्यों क़ायम है। उस समय आग़ा मीर में ही शासन की सब शक्ति केन्द्रित थी। वह सफ़ेद स्याहा, जो चाहते थे करते थे। यह आदमी शुरू में एक 'ख़ानसामाँ' (रसोइया) के रूप में नौकर हुआ था, किन्तु शीघ्र ही नवाब और रेज़ीडेंट को ऐसा ख़ुश कर लिया कि वे इसके लिए सब कुछ करने को तैयार रहते थे। उन्हीं की मदद से वह इस पद पर पहुँच पाया था। बिना उसकी सहायता के बादशाह तक पहुँच न हो सकती थी।

व्यक्तित्व

ग़ालिब का व्यक्तित्व बड़ा ही आकर्षक था। ईरानी चेहरा, गोरा-लम्बा क़द, सुडौल एकहरा बदन, ऊँची नाक, कपोल की हड्डी उभरी हुई, चौड़ा माथा, घनी उठी पलकों के बीच झाँकते दीर्घ नयन, संसार की कहानी सुनने को उत्सुक लम्बे कान, अपनी सुनाने को उत्सुक, मानों बोल ही पडेंगे। ऐसे ओठ अपनी चुप्पी में भी बोल पड़ने वाले, बुढ़ापे में भी फूटती देह की कान्ती जो इशारा करती है कि जवानी के सौंदर्य में न जाने क्या नशा रहा होगा। सुन्दर गौर वर्ण, समस्त ज़िन्दादिली के साथ जीवित, इसी दुनिया के आदमी, इंसान और इंसान के गुण-दोषों से लगाये-यह थे मिर्ज़ा वा मीरज़ा ग़ालिब।

ये रईसज़ादे थे और जन्म भर अपने को वैसा ही समझते रहे। इसीलिए वस्त्र विन्यास का बड़ा ध्यान रखते थे। जब घर पर होते, प्राय: पाजामा और अंगरखा पहिनते थे। सिर पर कामदानी की हुई मलमल की गोल टोपी लगाते थे। जाड़ों में गर्म कपड़े का कलीदार पाजामा और मिर्ज़ई। बाहर जाते तो अक्सर चूड़ीदार या तंग मोहड़ी का पाजामा, कुर्ता, सदरी या चपकन और ऊपर क़ीमती लबादा होता था। पाँव में जूती और हाथ में मूठदार, लम्बी छड़ी। ज़्यादा ठण्ड होती तो एक छोटा शाल भी कंधे और पीठ पर डाल लेते थे। सिर पर लम्बी टोपी। कभी-कभी टोपी पर मुग़लई पगड़ी या पटका। रेशमी लुंगी के शौक़ीन थे। रंगों का बड़ा ध्यान रखते थे।

प्रोफ़ेसरी से इन्कार

इन निराशा की घड़ियों में भी मिर्ज़ा 'ग़ालिब' के सपने पूरे तौर पर टूटे न थे। रस्सी जल गई पर उसमें ऐंठन बाक़ी थी। 1842 ई. में सरकार ने दिल्ली कॉलेज का नूतन संगठन प्रबन्धन किया। उस समय मिस्टर टामसन भारत सरकार के सेक्रेटरी थे। यही बाद में पश्चिमोत्तर प्रदेश के लेफ़्टिनेण्ट गवर्नर हो गए थे और मिर्ज़ा ग़ालिब के हितैषियों में थे। वह कॉलेज के प्रोफ़ेसरों के चुनाव के लिए दिल्ली आए। उस समय तक वहाँ अरबी भाषा की शिक्षा का अच्छा प्रबन्ध था और मिस्टर ममलूकअली अरबी के प्रधान शिक्षक थे, जो अपने विषय के अद्वितीय विद्वान माने जाते थे। पर फ़ारसी भाषा की शिक्षा का कोई संतोषजनक प्रबन्ध न था। टामसन ने इच्छा प्रकट की कि जैसे अरबी की शिक्षा के लिए योग्य अध्यापक हैं, वैसे ही फ़ारसी की शिक्षा देने के लिए भी एक विद्वान अध्यापक रखा जाए। इस मुआइने के समय सदरुस्सदूर मुफ़्ती सदरुद्दीन ख़ाँ ‘आज़ुर्दा’ भी मौजूद थे। उन्होंने कहा, ‘दिल्ली में तीन साहब फ़ारसी के उस्ताद माने जाते हैं। मिर्ज़ा असदउल्ला ख़ाँ ‘ग़ालिब’, ‘हकीम मोमिन ख़ाँ ‘मोमिन’, और ‘शेख़ इमामबख़्श ‘सहबाई’। टामसन साहब ने प्रोफ़ेसरी के लिए सबसे पहले मिर्ज़ा ग़ालिब को बुलवाया। अगले दिन यह पालकी पर सवार होकर उनके डेरे पर पहुँचे और पालकी से उतरकर दरवाज़े के पास इस प्रतीक्षा में रुक गए कि अभी कोई साहब स्वागत एवं अभ्यर्थना के लिए आते हैं। जब देर हो गई, साहब ने जमादार से देर से आने का कारण पूछा। जमादार ने आकर मिर्ज़ा से दरियाफ़्त किया। मिर्ज़ा ने कह दिया कि चूँकि साहब परम्परानुसार मेरा स्वागत करने बाहर नहीं आए इसीलिए मैं अन्दर नहीं आया। इस पर टामसन साहब स्वयं बाहर निकल आये और बोले, ‘जब आप दरबार में बहैसियत एक रईस या कवि के तशरीफ़ लायेंगे तब आपका स्वागत सत्कार किया जायेगा, लेकिन इस समय आप नौकरी के लिए आये हैं, इसीलिए आपका स्वागत करने कोई नहीं आया।’ मिर्ज़ा ने कहा, ‘मैं तो सरकारी नौकरी इसीलिए करना चाहता था कि ख़ानदानी प्रतिष्ठा में वृद्धि हो, न कि पहले से जो है, उसमें भी कमी आ जाए और बुज़ुर्गों की प्रतिष्ठा भी खो बैठूँ।’ टामसन साहब ने नियमों के कारण विवशता प्रकट की। तब ग़ालिब ने कहा, ‘ऐसी मुलाज़िमत को मेरा दूर से ही सलाम है, और उन्होंने कहारों से कहा कि वापस चलो।’

|

|

मिर्ज़ा के इस रवैये से उनके स्वभाव के एक पहलू पर प्रकाश पड़ता है। इस समय वे बड़े अर्थकष्ट में थे, फिर भी उन्होंने निरर्थक बात पर नौकरी छोड़ दी। आश्चर्य तो यह है कि जन्मभर सरकारी ओहदेदारों एवं अंग्रेज़ अफ़सरों की चापलूसी एवं अत्युक्तिभरी स्तुति में ही बीता (जैसा कि उनके लिखे क़सीदों से स्पष्ट है) पर ज़रा-सी और सारहीन बात पर अड़ गए। इससे यह भी ज्ञात होता है कि इस समय उनमें हीनता का भाव बहुत बड़ा हुआ था और वह तुनकमिज़ाज और क्षणिक भावनाओं की आँधी में उड़ जाने वाले हो गए थे।

जुए की लत

इधर चिन्ताएँ बढ़ती गईं, जीवन की दश्वारियाँ बढ़ती गईं, उधर बेकारी, शेरोसख़ुन के सिवा कोई दूसरा काम नहीं। स्वभावत: निठल्लेपन की घड़ियाँ दूभर होने लगीं। चिन्ताओं से पलायन में इनकी सहायक एक तो थी शराब, अब जुए की लत भी लग गई। उन्हें शुरू से शतरंज और चौसर खेलने की आदत थी। अक्सर मित्र-मण्डली जमा होती और खेल-तमाशों में वक़्त कटता था। कभी-कभी बाज़ी बदकर खेलते थे। ग़दर के पहले उन्हें बड़ा अर्थकष्ट था। सिर्फ़ सरकारी वृत्ति और क़िले के पचास रुपये थे। पर आदतें रईसों जैसी थीं। यही कारण था कि ये सदा ऋणभार से दबे रहते थे। इस ज़माने की दिल्ली के रईसज़ादों और चाँदनी चौक के जौहरियों के बच्चों ने मनोरंजन के जो साधन ग्रहण कर रखे थे, उनमें से जुआ भी एक था। गंजीफ़ा आमतौर पर खेला जाता था। उनके साथ उठते-बैठते हुए मिर्ज़ा को भी यह लत लग गई। धीरे-धीरे नियमित जुआबाज़ी शुरू हो गई। जुए के अड्डेवाले को सदा कुछ न कुछ मिलता है फिर चाहे कोई जीते या हारे। इससे दिल बहलता था, वक़्त कटता था और कुछ न कुछ आमदनी भी हो जाती थी। आज़ाद लिखते हैं, ‘यह ख़ुद भी खेलते थे और चूँकि अच्छे खिलाड़ी थे, इसीलिए इसमें भी कुछ न कुछ मार ही लेते थे।’ अंग्रेज़ी क़ानून के अनुसार जुआ ज़ुर्म था, पर रईसों के दीवानख़ानों पर पुलिस उतना ध्यान नहीं देती थी, जैसे क्लबों में होने वाले ब्रिज पर आज भी ध्यान नहीं दिया जाता है। कोतवाल एवं बड़े अफ़सर रईसों से मिलते-जुलते रहते थे और परिचय के कारण भी सख़्ती नहीं करते थे। ग़ालिब की जान पहचान भी कोतवाल तथा दूसरे अधिकारियों से थी। इसीलिए इनके ख़िलाफ़ न तो किसी तरह का शुबहा किया जाता था और न क़ानूनी कार्रवाहियों का अंदेशा था।

गिरफ़्तारी

सन 1845 के लगभग आगरा से बदलकर एक नया कोतवाल फ़ैजुलहसन आया। इसको काव्य से कोई अनुराग नहीं था। इसीलिए ग़ालिब पर मेहरबानी करने की कोई बात उसके लिए नहीं हो सकती थी। फिर वह एक सख़्त आदमी भी था। आते ही उसने सख़्ती से जाँच करनी शुरू की। कई दोस्तों ने मिर्ज़ा को चेतावनी भी दी कि जुआ बन्द कर दो, पर वह लोभ एवं अंहकार से अन्धे हो रहे थे। उन्होंने इसकी कोई परवाह नहीं की। वह समझते थे कि मेरे विरुद्ध कोई कार्रवाही नहीं हो सकती। एक दिन कोतवाल ने छापा मारा, और लोग तो पिछवाड़े से निकल भागे पर मिर्ज़ा पकड़ लिए गए। मिर्ज़ा की गिरफ़्तारी से पूर्व जौहरी पकड़े गए थे। पर वह रुपया ख़र्च करके बच गए थे। मुक़दमें तक नौबत नहीं आई थी। मिर्ज़ा के पास में रुपया कहाँ था। हाँ, मित्र थे। उन्होंने बादशाह तक से सिफ़ारिश कराई, किन्तु कुछ नतीजा नहीं निकला। जब लोगों को मिर्ज़ा की रिहाई की तरफ़ से निराशा हो गई, तब न केवल दोस्तों ने और साथ उठने-बैठन वालों ने बल्कि अंग्रेज़ों ने भी एक दम आँखें फेर लीं। वे इस बात पर लज्जा का अनुभव करने लगे कि मिर्ज़ा के मित्र या सम्बन्धी कहे जायें।

हिन्दू मित्रों की सहायता

1857 के ग़दर के अनेक चित्र मिर्ज़ा 'ग़ालिब' के पत्रों में तथा इनकी पुस्तक ‘दस्तंबू’ में मिलते हैं। इस समय इनकी मनोवृत्ति अस्थिर थी। यह निर्णय नहीं कर पाते थे कि किस पक्ष में रहें। सोचते थे कि पता नहीं ऊँट किस करवट बैठे? इसीलिए क़िले से भी थोड़ा सम्बन्ध बनाये रखते थे। ‘दस्तंबू’ में उन घटनाओं का ज़िक्र है जो ग़दर के समय इनके आगे गुज़री थीं। उधर फ़साद शुरू होते ही मिर्ज़ा की बीवी ने उनसे बिना पूछे अपने सारे ज़ेवर और क़ीमती कपड़े मियाँ काले साहब के मकान पर भेज दिए ताकि वहाँ सुरक्षित रहेंगे। पर बात उलटी हुई। काले साहब का मकान भी लुटा और उसके साथ ही ग़ालिब का सामान भी लुट गया। चूँकि इस समय राज मुसलमानों का था, इसीलिए अंग्रेज़ों ने दिल्ली विजय के बाद उन पर विशेष ध्यान दिया और उनको ख़ूब सताया। बहुत से लोग प्राण-भय से भाग गए। इनमें मिर्ज़ा के भी अनेक मित्र थे। इसीलिए ग़दर के दिनों में उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई। घर से बाहर बहुत कम निकलते थे। खाने-पीने की भी मुश्किल थी। ऐसे वक़्त उनके कई हिन्दू मित्रों ने उनकी मदद की। मुंशी हरगोपाल ‘तुफ़्ता’ मेरठ से बराबर रुपये भेजते रहे, लाला महेशदास इनकी मदिरा का प्रबन्ध करते रहे। मुंशी हीरा सिंह दर्द, पं. शिवराम एवं उनके पुत्र बालमुकुन्द ने भी इनकी मदद की। मिर्ज़ा ने अपने पत्रों में इनके प्रति कृतज्ञता प्रकट की है।

मुसलमान हूँ पर आधा

यद्यपि पटियाला के सिपाही आस-पास के मकानों की रक्षा में तैनात थे, और एक दीवार बना दी गई थी। लेकिन 5 अक्टूबर को (18 सितम्बर को दिल्ली पर अंग्रेज़ों का दुबारा से अधिकार हो गया था) कुछ गोरे, सिपाहियों के मना करने पर भी, दीवार फाँदकर मिर्ज़ा के मुहल्ले में आ गए और मिर्ज़ा के घर में घुसे। उन्होंने माल-असबाब को हाथ नहीं लगाया, पर मिर्ज़ा, आरिफ़ के दो बच्चों और चन्द लोगों को पकड़कर ले गए और कुतुबउद्दीन सौदागर की हवेली में कर्नल ब्राउन के सामने पेश किया। उनकी हास्यप्रियता और एक मित्र की सिफ़ारिश ने रक्षा की। बात यह हुई जब गोरे मिर्ज़ा को गिरफ़्तार करके ले गए, तो अंग्रेज़ सार्जेण्ट ने इनकी अनोखी सज-धज देखकर पूछा-‘क्या तुम मुसलमान हो?’ मिर्ज़ा ने हँसकर जवाब दिया कि, ‘मुसलमान तो हूँ पर आधा।’ वह इनके जवाब से चकित हुआ। पूछा-‘आधा मुसलमान हो, कैसे?’ मिर्ज़ा बोले, ‘साहब, शरीब पीता हूँ; हेम (सूअर) नहीं खाता।’

जब कर्नल के सामने पेश किए गए, तो इन्होंने महारानी विक्टोरिया से अपने पत्र-व्यवहार की बात बताई और अपनी वफ़ादारी का विश्वास दिलाया। कर्नल ने पूछा, ‘तुम दिल्ली की लड़ाई के समय पहाड़ी पर क्यों नहीं आये, जहाँ अंग्रेज़ी फ़ौज़ें और उनके मददगार जमा हो रहे थे?’ मिर्ज़ा ने कहा, ‘तिलंगे दरवाज़े से बाहर आदमी को निकलने नहीं देते थे। मैं क्यों कर आता? अगर कोई फ़रेब करके, कोई बात करके निकल जाता, जब पहाड़ी के क़रीब गोली की रेंज में पहुँचता तो पहरे वाला गोली मार देता। यह भी माना की तिलंगे बाहर जाने देते, गोरा पहरेदार भी गोली न मारता पर मेरी सूरत देखिए और मेरा हाल मालूम कीजिए। बूढ़ा हूँ, पाँव से अपाहिज, कानों से बहरा, न लड़ाई के लायक़, न मश्विरत के क़ाबिल। हाँ, दुआ करता हूँ सो वहाँ भी दुआ करता रहा।’ कर्नल साहब हँसे और मिर्ज़ा को उनके नौकरों और घरवालों के साथ घर जाने की इजाज़त दे दी।

ग़ालिब और पेंशन

मिर्ज़ा तो बच गए पर इनके भाई मिर्ज़ा यूसुफ़ इतने भाग्यशाली न थे। पहले ही ज़िक्र किया जा चुका है कि वह 30 साल की आयु में ही विक्षिप्त (पागल) हो गए थे और ग़ालिब के मकान से दूर, फर्राशख़ाने[17] के क़रीब, एक दूसरे मकान में अलग रहते थे। जितनी पेंशन ग़ालिब को सरकारी ख़ज़ाने से मिलती थी, उतनी ही मिर्ज़ा यूसुफ़ के लिए भी नियत थी। उनकी बीवी, बच्चे भी साथ-साथ रहते थे, पर दिल्ली पर अंग्रेज़ों का फिर से अधिकार हुआ तो गोरों ने चुन-चुनकर बदला लेना शुरू किया। इस बेइज़्ज़ती और अत्याचार से बचने के लिए यूसुफ़ की बीवी बच्चों सहित इन्हें अकेले छोड़कर जयपुर चली गई थीं। घर पर इनके पास एक बूढ़ी नौकरानी और एक बूढ़ा दरवान रह गए। मिर्ज़ा को भी सूचना मिली, किन्तु बेबसी के कारण वह कुछ न कर सके। 30 सितम्बर को जब ग़ालिब को अपना दरवाज़ा बन्द किए हुए पन्द्रह-सोलह दिन हो रहे थे, उन्हें सूचना मिली की सैनिक मिर्ज़ा यूसुफ़ के घर आये और सब कुछ ले गए, लेकिन उन्हें और बूढ़े नौकरों को ज़िन्दा छोड़ गए।[18] इस समय शहर की हालत भयानक थी। 2-4 आदमियों को मिलकर, किसी लाश को दफ़न करने के लिए क़ब्रिस्तान तक ले जाना सम्भव न था। कफ़न के लिए कपड़े भी न मिलते थे। ख़ैर साथियों ने मदद की।

अंतिम समय

मिर्ज़ा 'ग़ालिब का ज़िन्दगी भर कर्ज़दारों से पिण्ड नहीं छूट सका। इनके सात बच्चे भी हुए थे, लेकिन जितने भी हुए सब मर गए। 'आरिफ़' (गोद लिया हुआ बेटा) को बेटे की तरह की पाला, वह भी मर गया। पारिवारिक जीवन कभी सुखी एवं प्रेममय नहीं रहा। मानसिक संतुलन की कमी से ज़माने की शिकायत हमेशा रही। इसका दु:ख ही बना रहा कि समाज ने कभी हमारी योग्यता और प्रतिभा की सच्ची क़द्रदानी न की। फिर शराब जो किशोरावस्था में मुँह लगी थी, वह कभी नहीं छूटी। ग़दर के ज़माने में अर्थ-कष्ट, उसके बाद पेंशन की बन्दी। जब इनसे कुछ फुर्सत मिली तो ‘क़ातअ बुरहान’ के हंगामे ने इनके दिल में ऐसी उत्तेजना पैदा की कि बेचैन रखा। इन लगातार मुसीबतों से इनका स्वास्थ्य गिरता ही गया। खाना-पीना बहुत कम हो गया। बहरे हो गए। दृष्टि-शक्ति भी बहुत कम हो गई। क़ब्ज़ की शिकायत पहले से ही थी। मई 1848 में क़ोलज का आक्रमण पहली बार हुआ और बीच-बीच में बराबर आता रहा। 1861 में इतने दर्बल थे कि नवाब रामपुर मुहम्मद यूसुफ़ ख़ाँ ने अपने मझले पुत्र हैदरअली ख़ाँ का निकाह किया और उसमें इन्हें निमंत्रित किया। पर बीमारी एवं दुर्बलता के कारण वहाँ न जा सके।

मृत्यु

मिर्ज़ा ग़ालिब की मृत्यु 15 फ़रवरी, 1869 ई. को दोपहर ढले हुई थी। इस दिन एक ऐसी प्रतिभा का अन्त हो गया, जिसने इस देश में फ़ारसी काव्य को उच्चता प्रदान की और उर्दू गद्य-पद्य को परम्परा की शृंखलाओं से मुक्त कर एक नये साँचे में ढाला।

|

|

मृत्यु के बाद इनके मित्रों में इस बात को लेकर मतभेद हुआ कि शिया या सुन्नी, किस विधि से इनका मृतक संस्कार हो। ग़ालिब शिया थे, इसमें किसी को सन्देह की गुंजाइश न थी, पर नवाब ज़ियाउद्दीन और महमूद ख़ाँ ने सुन्नी विधि से ही सब क्रिया-कर्म कराया और जिस लोहारू ख़ानदान ने 1847 ई. में समाचार पत्रों में छपवाया था कि ग़ालिब से हमारा दूर का सम्बन्ध है, उसी ख़ानदान के नवाब ज़ियाउद्दीन ने सम्पूर्ण मृतक संस्कार करवाया और उनके शव को गौरव के साथ अपने वंश के क़ब्रिस्तान (जो चौसठ खम्भा के पास है) में अपने चचा के पास जगह दी।

रचनाएँ

ग़ालिब ने अपनी रचनाओं में सरल शब्दों का प्रयोग किया है। उर्दू गद्य-लेखन की नींव रखने के कारण इन्हें वर्तमान उर्दू गद्य का जन्मदाता भी कहा जाता है। इनकी अन्य रचनाएँ 'लतायफे गैबी', 'दुरपशे कावेयानी', 'नामाए ग़ालिब', 'मेह्नीम' आदि गद्य में हैं। फ़ारसी के कुलियात में फ़ारसी कविताओं का संग्रह हैं। दस्तंब में इन्होंने 1857 ई. के बलवे का आँखों देखा विवरण फ़ारसी गद्य में लिखा हैं। ग़ालिब ने निम्न रचनाएँ भी की हैं-

- 'उर्दू-ए-हिन्दी'

- 'उर्दू-ए-मुअल्ला'

- 'नाम-ए-ग़ालिब'

- 'लतायफे गैबी'

- 'दुवपशे कावेयानी' आदि।

इनकी रचनाओं में देश की तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक स्थिति का वर्णन हुआ है। उनकी ख़ूबसूरत शायरी का संग्रह 'दीवान-ए-ग़ालिब' के रूप में 10 भागों में प्रकाशित हुआ है। जिसका अनेक स्वदेशी तथा विदेशी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है।

|

|

|

|

|

|

टीका टिप्पणी और संदर्भ

- ↑ घेरकर

- ↑ जीत

- ↑ रक्षक

- ↑ नियुक्त

- ↑ उत्तरी

- ↑ भूमिकर

- ↑ राजसी

- ↑ ठाट-बाट

- ↑ आदेश

- ↑ रोक-टोक

- ↑ यह बड़ी हवेली.......अब भी पीपलमण्डी आगरा में मौजूद है। इसी का नाम ‘काला’ (कलाँ?) महल है। यह निहायत आलीशान इमारत है। यह किसी ज़माने में राजा गजसिंह की हवेली कहलाती थी। राजा गजसिंह जोधपुर के राजा सूरजसिंह के बेटे थे और अहदे जहाँगीर में इसी मकान में रहते थे। मेरा ख़्याल है कि मिर्ज़ा ग़ालिब की पैदाइश इसी मकान में हुई होगी। आजकल (1838 ई.) यह इमारत एक हिन्दू सेठ की मिल्कियत है और इसमें लड़कियों का मदरसा है।-‘ज़िक्रे ग़ालिब’ (मालिकराम), नवीन संस्मरण, पृष्ठ 21

- ↑ स्थायी क़ैद

- ↑ जारी

- ↑ कारागार

- ↑ प्रेम का परिचय

- ↑ विद्युत पर न्यौछावर

- ↑ वह मकान जिसमें फ़र्श वग़ैरह रखे जाते हैं

- ↑ ग़ालिब के एक निकट सम्बन्धी मिर्ज़ा मुईनउद्दीन ने लिखा है कि यूसुफ़ गोली की आवाज़ सुनकर, यह देखने के लिए कि क्या हो रहा है, घर से बाहर आये और मारे गए।–ग़दर की सुबह-शाम, पृष्ठ 88

बाहरी कड़ियाँ

हिन्दी पाठ कड़ियाँ |

अंग्रेज़ी पाठ कड़ियाँ |

विडियो कड़ियाँ |

|---|---|---|

संबंधित लेख