|

|

|---|

ब्रज का परिचय

ब्रजमंडल

ब्रज शब्द का काल-क्रमानुसार अर्थ विकास हुआ है। वेदों और रामायण-महाभारत के काल में जहाँ इसका प्रयोग ‘गोष्ठ’-'गो-स्थान’ जैसे लघु स्थल के लिये होता था। वहां पौराणिक काल में ‘गोप-बस्ती’ जैसे कुछ बड़े स्थान के लिये किया जाने लगा। उस समय तक यह शब्द प्रदेशवायी न होकर क्षेत्रवायी ही था।

भागवत में ‘ब्रज’ क्षेत्रवायी अर्थ में ही प्रयुक्त हुआ है। वहां इसे एक छोटे ग्राम की संज्ञा दी गई है। उसमें ‘पुर’ से छोटा ‘ग्राम’ और उससे भी छोटी बस्ती को ‘ब्रज’ कहा गया है। 16वीं शताब्दी में ‘ब्रज’ प्रदेशवायी होकर ‘ब्रजमंडल’ हो गया और तव उसका आकार 84 कोस का माना जाने लगा था। उस समय मथुरा नगर ‘ब्रज’ में सम्मिलित नहीं माना जाता था। सूरदास तथा अन्य ब्रजभाषा कवियों ने ‘ब्रज’ और मथुरा का पृथक रुप में ही कथन किया है। कृष्ण उपासक सम्प्रदायों और ब्रजभाषा कवियों के कारण जब ब्रज संस्कृति और ब्रजभाषा का क्षेत्र विस्तृत हुआ तब ब्रज का आकार भी सुविस्तृत हो गया था। उस समय मथुरा नगर ही नहीं, बल्कि उससे दूर-दूर के भू-भाग, जो ब्रज संस्कृति और ब्रज-भाषा से प्रभावित थे, व्रज अन्तर्गत मान लिये गये थे। वर्तमान काल में मथुरा नगर सहित मथुरा ज़िले का अधिकांश भाग तथा राजस्थान के डीग और कामवन का कुछ भाग, जहाँ से ब्रजयात्रा गुजरती है, ब्रज कहा जाता है। ब्रज संस्कृति और ब्रज भाषा का क्षेत्र और भी विस्तृत है।

उक्त समस्त भू-भाग के प्राचीन नाम, मधुबन, शूरसेन, मधुरा, मधुपुरी, मथुरा और मथुरा मंडल थे तथा आधुनिक नाम ब्रज या ब्रजमंडल हैं। यद्यपि इनके अर्थ-बोध और आकार-प्रकार में समय-समय पर अन्तर होता रहा है। इस भू-भाग की धार्मिक, राजनैतिक, ऐतिहासिक और संस्कृतिक परंपरा अत्यन्त गौरवपूर्ण रही है।

'व्रज' शब्द की परिभाषा

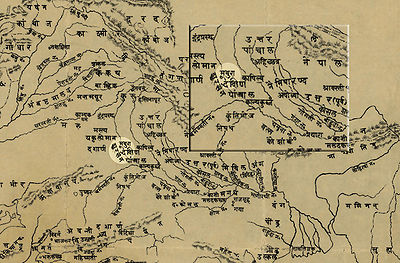

Map Of Mathura

श्री शिवराम आप्टे के संस्कृत हिन्दी कोश में 'व्रज' शब्द की परिभाषा-

व्रज्- (भ्वादिगण परस्मैपद व्रजति)

- 1.जाना, चलना, प्रगति करना-नाविनीतर्व्रजद् धुर्यैः[1]

- 2.पधारना, पहुँचना, दर्शन करना-मामेकं शरणं ब्रज-भगवद्गीता[2]

- 3.विदा होना, सेवा से निवृत्त होना, पीछे हटना

- 4.(समय का) बीतना-इयं व्रजति यामिनी त्यज नरेन्द्र निद्रारसम् विक्रमांकदेवचरित ।[3]

- अनु-

- 1.बाद में जाना, अनुगमन करना[4]

- 2.अभ्यास करना, सम्पन्न करना

- 3.सहारा लेना,

- आ-आना, पहुँचना,

- परि-भिक्षु या साधु के रुप में इधर उधर घूमना, संन्यासी या परिव्राजक हो जाना,

- प्र-

- 1.निर्वासित होना,

- 2.संसारिक वासनाओं को छोड़ देना, चौथे आश्रम में प्रविष्ट होना, अर्थात् संन्यासी हो जाना[5]

व्रजः-(व्रज्+क)

- 1.समुच्चय, संग्रह, रेवड़, समूह, नेत्रव्रजाःपौरजनस्य तस्मिन् विहाय सर्वान्नृपतीन्निपेतुः[6]

- 2.ग्वालों के रहने का स्थान

- 3.गोष्ठ, गौशाला-शिशुपालवध 2 ।64

- 4.आवास, विश्रामस्थल

- 5.सड़क, मार्ग

- 6.बादल,

- 7.मथुरा के निकट एक ज़िला।

- सम॰-अग्ङना,

- युवति:-(स्त्री॰) व्रज में रहने वाली स्त्री, ग्वालन-भामी॰ 2|165,

- अजिरम-गोशाला,

- किशोर:-नाथ:, मोहन:, वर:, वल्ल्भ: कृष्ण के विशेषण।

व्रजनम् (व्रज+ल्युट्)

- 1.घूमना, फिरना, यात्रा करना

- 2.निर्वासन, देश निकाला

व्रज्या (व्रज्+क्यप्+टाप्)

- 1.साधु या भिक्षु के रुप में इधर उधर घूमना,

- 2.आक्रमण, हमला, प्रस्थान,

- 3.खेड़, समुदाय, जनजाति या क़बीला, संम्प्रदाय,

- 4.रंगभूमि, नाट्यशाला।

|

प्रस्तुति- डा.चन्द्रकान्ता चौधरी |

ब्रज क्षेत्र

विस्तार से पढें ब्रज का पौराणिक इतिहास

ब्रज को यदि ब्रज-भाषा बोलने वाले क्षेत्र से परिभाषित करें तो यह बहुत विस्तृत क्षेत्र हो जाता है। इसमें पंजाब से महाराष्ट्र तक और राजस्थान से बिहार तक के लोग भी ब्रज भाषा के शब्दों का प्रयोग बोलचाल में प्रतिदिन करते हैं। कृष्ण से तो पूरा विश्व परिचित है। ऐसा लगता है कि ब्रज की सीमाऐं निर्धारित करने का कार्य आसान नहीं है, फिर भी ब्रज की सीमाऐं तो हैं ही और उनका निर्धारण भी किया गया है। पहले यह पता लगाऐं कि ब्रज शब्द आया कहाँ से और कितना पुराना है?

वर्तमान मथुरा तथा उसके आस-पास का प्रदेश, जिसे ब्रज कहा जाता है; प्राचीन काल में शूरसेन जनपद के नाम से प्रसिद्ध था। ई॰ सातवीं शती में जब चीनी यात्री हुएन-सांग यहाँ आया तब उसने लिखा कि मथुरा राज्य का विस्तार 5,000 ली (लगभग 833 मील) था। दक्षिण-पूर्व में मथुरा राज्य की सीमा जेजाकभुक्ति (जिझौती) की पश्चिमी सीमा से तथा दक्षिण-पश्चिम में मालव राज्य की उत्तरी सीमा से मिलती रही होगी। वर्तमान समय में ब्रज शब्द से साधारणतया मथुरा ज़िला और उसके आस-पास का भू भाग समझा जाता है। प्रदेश या जनपद के रूप में ब्रज या बृज शब्द अधिक प्राचीन नहीं है। शूरसेन जनपद की सीमाएं समय-समय पर बदलती रहीं। इसकी राजधानी मधुरा या मथुरा नगरी थी। कालांतर में मथुरा नाम से ही यह जनपद विख्यात हुआ।

वैदिक साहित्य में इसका प्रयोग प्राय: पशुओं के समूह, उनके चरने के स्थान (गोचर भूमि) या उनके बाड़े के अर्थ में मिलता है। रामायण, महाभारत तथा परवर्ती संस्कृत साहित्य में भी प्राय: इन्हीं अर्थों में ब्रज का शब्द मिलता है। पुराणों में कहीं-कहीं स्थान के अर्थ में ब्रज का प्रयोग आया है, और वह भी संभवत: गोकुल के लिये। ऐसा प्रतीत होता है कि जनपद या प्रदेश के अर्थ में ब्रज का व्यापक प्रयोग ईस्वी चौदहवीं शती के बाद से प्रारम्भ हुआ। उस समय मथुरा प्रदेश में कृष्ण-भक्ति की एक नई लहर उठी, जिसे जनसाधारण तक पहुँचाने के लिये यहाँ की शौरसेनी प्राकृत से एक कोमल-कांत भाषा का आविर्भाव हुआ। इसी समय के लगभग मथुरा जनपद की, जिसमें अनेक वन उपवन एवं पशुओं के लिये बड़े ब्रज या चरागाह थे, ब्रज (भाषा में ब्रज) संज्ञा प्रचलित हुई होगी।

Gokul Ghat, Gokul

ब्रज प्रदेश में आविर्भूत नई भाषा का नाम भी स्वभावत: ब्रजभाषा रखा गया। इस कोमल भाषा के माध्यम द्वारा ब्रज ने उस साहित्य की सृष्टि की जिसने अपने माधुर्य-रस से भारत के एक बड़े भाग को आप्लावित कर दिया। इस वर्णन से पता चलता है कि सातवीं शती में मथुरा राज्य के अन्तर्गत वर्तमान मथुरा-आगरा जिलों के अतिरिक्त आधुनिक भरतपुर तथा धौलपुर ज़िले और ऊपर मध्यभारत का उत्तरी लगभग आधा भाग रहा होगा। प्राचीन शूरसेन या मथुरा जनपद का प्रारम्भ में जितना विस्तार था उसमें हुएन-सांग के समय तक क्या हेर-फेर होते गये, इसके संबंध में हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते, क्योंकि हमें प्राचीन साहित्य आदि में ऐसे प्रमाण नहीं मिलते जिनके आधार पर विभिन्न कालों में इस जनपद की लम्बाई-चौड़ाई का ठीक पता लग सके।

आधुनिक सीमाएं

सातवीं शती के बाद से मथुरा राज्य की सीमाएं घटती गईं। इसका प्रधान कारण समीप के कन्नौज राज्य की उन्नति थी, जिसमें मथुरा तथा अन्य पड़ोसी राज्यों के बढ़े भू-भाग सम्मिलित हो गये। प्राचीन साहित्यिक उल्लेखों से जो कुछ पता चलता है वह यह कि शूरसेन या मथुरा प्रदेश के उत्तर में कुरुदेश (आधुनिक दिल्ली और उसके आस-पास का प्रदेश) था, जिसकी राजधानी इन्द्रप्रस्थ तथा हस्तिनापुर थी। दक्षिण में चेदि राज्य (आधुनिक बुंदेलखंड तथा उसके समीप का कुछ भाग) था, जिसकी राजधानी का नाम था सूक्तिमती नगर। पूर्व में पंचाल राज्य (आधुनिक रुहेलखंड) था, जो दो भागों में बँटा हुआ था - उत्तर पंचाल तथा दक्षिण पंचाल। उत्तर वाले राज्य की राजधानी अहिच्छत्र (बरेली ज़िले में वर्तमान रामनगर) और दक्षिण वाले की कांपिल्य (आधुनिक कंपिल, ज़िला फर्रूख़ाबाद) थी। शूरसेन के पश्चिम वाला जनपद मत्स्य (आधुनिक अलवर रियासत तथा जयपुर का पूर्वी भाग) था। इसकी राजधानी विराट नगर (आधुनिक वैराट, जयपुर में) थी।

ब्रज नामकरण और उसका अभिप्राय

Keshi Ghat, Vrindavan

कोशकारों ने ब्रज के तीन अर्थ बतलाये हैं - (गायों का खिरक), मार्ग और वृंद (झुंड) - गोष्ठाध्वनिवहा व्रज:[7] इससे भी गायों से संबंधित स्थान का ही बोध होता है। सायण ने सामान्यत: 'व्रज' का अर्थ गोष्ठ किया है। गोष्ठ के दो प्रकार हैं :- 'खिरक`- वह स्थान जहाँ गायें, बैल, बछड़े आदि को बाँधा जाता है। गोचर भूमि- जहाँ गायें चरती हैं। इन सब से भी गायों के स्थान का ही बोध होता है। इस संस्कृत शब्द `व्रज` से ब्रज भाषा का शब्द `ब्रज' बना है।

पौराणिक साहित्य में ब्रज (व्रज) शब्द गोशाला, गो-स्थान, गोचर- भूमि के अर्थों में प्रयुक्त हुआ, अथवा गायों के खिरक (बाड़ा) के अर्थ में आया है। `यं त्वां जनासो भूमि अथसंचरन्ति गाव उष्णमिव व्रजं यविष्ठ।' (10 - 4 - 2) अर्थात - शीत से पीड़ित गायें उष्णता प्राप्ति के लिए इन गोष्ठों में प्रवेश करती हैं।`व्यू व्रजस्य तमसो द्वारोच्छन्तीरव्रञ्छुचय: पावका ।(4 - 51 - 2) अर्थात - प्रज्वलित अग्नि 'व्रज' के द्वारों को खोलती है। यजुर्वेद में गायों के चरने के स्थान को `व्रज' और गोशाला को गोष्ठ कहा गया है - `व्रजं गच्छ गोष्ठान्`[8] शुक्ल यजुर्वेद में सुन्दर सींगो वाली गायों के विचरण-स्थान से `व्रज' का संकेत मिलता है । अथर्ववेद' में एक स्थान पर `व्रज' स्पष्टत: गोष्ठ के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। `अयं घासों अयं व्रज इह वत्सा निवध्नीय:'[9] अर्थात यह घास है और यह व्रज है जहाँ हम बछडी को बाँधते हैं। उसी वेद में एक संपूर्ण सूक्त[10] ही गोशालाओं से संबंधित है। श्रीमद् भागवत और हरिवंश पुराण में `व्रज' शब्द का प्रयोग गोप-बस्ती के अर्थ में ही हुआ है, - `व्रजे वसन् किमकसेन् मधुपर्या च केशव:'[11] तद व्रजस्थानमधिकम् शुभे काननावृतम्[12] स्कंद पुराण में महर्षि शांडिल्य ने `व्रज' शब्द का अर्थ `व्याप्ति' करते हुए उसे व्यापक ब्रह्म का रूप कहा है,[13] किंतु यह, अर्थ व्रज की आध्यात्मिकता से संबंधित है। कुछ विद्वानों ने निम्न संभावनाएं भी प्रकट की हैं -

बौद्ध काल में मथुरा के निकट `वेरंज' नामक एक स्थान था। कुछ विद्वानों की प्रार्थना पर गौतम बुद्ध वहां पधारे थे। वह स्थान वेरंज ही कदाचित कालांतर में `विरज' या `व्रज' के नाम से प्रसिद्ध हो गया। यमुना को `विरजा' भी कहते हैं। विरजा का क्षेत्र होने से मथुरा मंडल `विरज' या `व्रज` कहा जाने लगा। मथुरा के युद्धोपरांत जब द्वारिका नष्ट हो गई, तब श्रीकृष्ण के प्रपौत्र वज्र(वज्रनाभ) मथुरा के राजा हुए थे। उनके नाम पर मथुरा मंडल भी 'वज्र प्रदेश` या `व्रज प्रदेश' कहा जाने लगा।

नामकरण से संबंधित उक्त संभावनाओं का भाषा विज्ञान आदि की दृष्टि से कोई प्रमाणिक आधार नहीं है, अत: उनमें से किसी को भी स्वीकार करना संभव नहीं है। वेदों से लेकर पुराणों तक ब्रज का संबंध गायों से रहा है; चाहे वह गायों के बाँधने का बाड़ा हो, चाहे गोशाला हो, चाहे गोचर - भूमि हो और चाहे गोप - बस्ती हो। भागवत कार की दृष्टि में गोष्ठ, गोकुल और ब्रज समानार्थक शब्द हैं।

भागवत के आधार पर सूरदास आदि कवियों की रचनाओं में भी ब्रज इसी अर्थ में प्रयुक्त हुआ है; इसलिए `वेरज', `विरजा' और `वज्र` से ब्रज का संबंध जोड़ना समीचीन नहीं है। मथुरा और उसका निकटवर्ती भू-भाग प्रागैतिहासिक काल से ही अपने सघन वनों, विस्तृत चरागाहों, सुंदर गोष्ठों ओर दुधारू गायों के लिए प्रसिद्ध रहा है। भगवान् श्री कृष्ण का जन्म यद्यपि मथुरा में हुआ था, तथापि राजनैतिक कारणों से उन्हें गुप्त रीति से यमुना पार की गोप-बस्ती (गोकुल) में भेज दिया गया था। उनका शैशव एवं बाल्यकाल गोपराज नंद और उनकी पत्नी यशोदा के लालन-पालन में बीता था। उनका सान्निध्य गोपों, गोपियों एवं गो-धन के साथ रहा था। वस्तुत: वेदों से लेकर पुराणों तक ब्रज का संबंध अधिकतर गायों से रहा है; चाहे वह गायों के चरने की `गोचर भूमि' हो चाहे उन्हें बाँधने का खिरक (बाड़ा) हो, चाहे गोशाला हो, और चाहे गोप-बस्ती हो। भागवत्कार की दृष्टि में व्रज, गोष्ठ ओर गोकुल समानार्थक शब्द हैं।

ब्रज का पौराणिक इतिहास

इन्हें भी देखें: राम, सीता, हनुमान एवं लक्ष्मण आर्य और उनका प्रारंभिक निवास

आर्य और उनका प्रारंभिक निवास (वैदिक संस्कृति) :- जिसे `सप्त सिंघव' देश कहा गया है, वह भाग भारतवर्ष का उत्तर पश्चिमी भाग था। मान्यताओं के अनुसार यही सृष्टि का आरंभिक स्थल और आर्यों का आदि देश है । सप्त सिंघव देश का फैलाव कश्मीर, पाकिस्तान और पंजाब के अधिकांश भाग में था । आर्य, उत्तरी ध्रुव, मध्य एशिया अथवा किसी अन्य स्थान से भारत आये हों, भारतीय मान्यता में पूर्ण रूप से स्वीकार्य नहीं है । भारत में ही नहीं विश्व भर में संख्या 'सात' का आश्चर्यजनक मह्त्व है जैसे सात सुर, सात रंग, सप्त-ॠषि, सात सागर, आदि इसी तरह सात नदियों के कारण सप्त सिंघव देश के नामकरण हुआ था । वे नदियाँ हैं,

नई संभावनाओं से यह विचार और दृढ़ होता है कि प्राचीन सप्त सिंधव और निकटवर्ती प्रदेश ब्रह्मावर्त में वेदों का उदय और वैदिक संस्कृति का प्रादुर्भाव हुआ होगा । वेदों में सिंधु और सरस्वती नदियों का बहुदा उल्लेख और गुणगान है । इन्हीं नदियों के मध्य का भू-भाग वैदिक संस्कृति का प्रदेश है । वहाँ आर्यों एवं अनार्यों की संश्लिष्ण संस्कृति रही थी । वह संस्कृति सिंधु घाटी स्थित मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से लेकर दक्षिण-पूर्व में मेरठ ज़िले के अलमगीरपुर तक तथा दक्षिण -पश्चिम में सुदूर गुजरात -काठियावाड़ के रंगपुर-लोथल तक फैली थी ।

सरस्वती के निकट ही दृषद्वती नदी बहती थी । मनु ने सरस्वती और दृषद्वती नदियों के दोआब को `ब्रह्मावर्त ।' प्रदेश की संज्ञा दी है । ब्रह्मावर्त का निकटवर्ती भू-भाग `ब्रह्मर्षि प्रदेश' कहलाता था । उसके अंतर्गत कुरु, मत्स्य, पंचाल और शूरसेन जनपदों की स्थिति मानी गई है । मनुस्मृति [2-17,16, 20] में जनपदों के निवासियों के आचार-विचार समस्त पृथ्वी के नर-नारियों के लिए आदर्श बतलाये गये हैं । वैदिक संस्कृति का प्रादुर्भाव चाहे सप्त सिंधव प्रदेश में हुआ, किंतु वह ब्रह्मावर्त और ब्रह्मर्षि प्रदेशों में विकसित हुई थी । सिंधु, सरस्वती और दृषद्वती से लेकर यमुना नदी तक के विशाल पावन प्रदेश ने वैदिक संस्कृति के प्रादुर्भाव और विकास में महत्वपूर्ण योग दिया था । इस प्रकार शूरसेन जनपद, जो मथुरा मंडल अथवा ब्रजमंडल का प्राचीन नाम है, वैदिक संस्कृति के विकास का अन्यतम पुरातन प्रदेश रहा है ।

शूरसेन जनपद

प्राचीन मथुरा के आस-पास जो राज्य कायम हुआ, उसका पुराना नाम `शूरसेन' मिलता है । यह नाम किस व्यक्ति विशेष के कारण पड़ा? यह विचारणीय है । पुराणों की वंश-परंपरा-सूचियों को देखने से पता चलता है कि शूर या शूरसेन नाम के कई व्यक्ति प्राचीन काल में हुए । इनमें उल्लेखनीय ये है--हैहयवंशी कार्तवीर्य अर्जुन के पुत्र शूरसेन, भीम सात्वत के पुत्र अंधक के परनाती शूर राजाधिदेव, श्रीराम के छोटे भाई शत्रुघ्न के पुत्र शूरसेन तथा श्रीकृष्ण के पितामह शूर । श्रीकृष्ण के पितामह का नाम शूर था, न कि शूरसेन (हरिवंश, विष्णु आदि पुराणों में तथा परवर्ती संस्कृत साहित्य में श्री कृष्ण के लिये 'शौरि' नाम मिलता है ।) । इनके नाम से जनपद की संज्ञा का आविर्भाव मानने में कठिनाई प्रतीत होती है।<balloon title="खिए कनिंघम-एनश्यिंट जिओग्राफी, पृ0 427" style="color:blue">*</balloon>

यदुवंशी

यदुवंश के एक प्राचीन राजा का नाम कार्तवीर्य अर्जुन या सहस्रार्जुन था । वह बड़ा वीर और प्रतापी राजा था । उसने रावण जैसे प्रसिद्ध योद्धा से भी संघर्ष किया था । उसके राज्य का विस्तार नर्मदा नदी से हिमालय तक था, जिसमें यमुना तट का प्रदेश भी सम्मिलित था । उसके वंशज कालांतर में हैहयवंशी कहलाये जिनकी राजधानी माहिष्मती थी । सहस्रार्जुन के 100 पुत्र थे, जिनमें एक का नाम शूरसेन भी था । लिंग पुराण' में लिखा है, उसी शूरसेन के नाम पर इस प्रदेश का नाम `शूरसेन' प्रसिद्ध हुआ था किन्तु मथुरा से इसका संबंध सीधे जोड़ने में कठिनाई है ।

शत्रुघ्न कम से कम बारह वर्ष तक मथुरा नगरी एवं उसके आस-पास के प्रदेश के शासक रहे । [14] वाल्मीकि रामायण में ही लिखा गया है कि इस प्रदेश का शूरसेन नाम शत्रुघ्न तथा उनके पुत्रों का इससे संबंध होने से पहिले ही प्रसिद्ध हो चुका था । सुग्रीव ने सीता जी की खोज के लिए वानर सेना को जिन प्रदेशों में जाने के लिए कहा था, उनमें 'शूरसेन' का भी नामोल्लेख हुआ है । वाल्मीकि-रामायण में इस संबंध में संकेत पाया जाता है ।

हरिवंश पुराण

हरिवंश पुराण में शत्रुघ्न के बाद उनके पुत्र शूरसेन का भी उल्लेख है, जिन्होंने मथुरा प्रदेश पर अपना आधिपत्य बनाये रखा । शत्रुघ्न-पुत्र शूरसेन तथा श्रीकृष्ण के पितामह शूर के समय में लगभग चार सौ वर्षों का अंतर आता है, जब कि जनपद का शूरसेन नाम पिछले शूर से बहुत पूर्व आरूढ़ हो गया जान पड़ता है । शत्रुघ्न ने मथुरा नगरी की स्थापना अवश्य की थी किंतु इस प्रदेश का शूरसेन नाम उनसे पहले ही पड़ चुका था । जनपद का शूरसेन नाम प्राचीन हिंदू, बौद्ध, एवं जैन साहित्य में तथा यूनानी लेखकों के वर्णनों में मिलता है । यह नाम किस शूरसेन राजा के नाम पर प्रसिद्ध हुआ, यह विचारणीय है ।

मनुस्मृति

मनुस्मृति में शूरसेन को 'ब्रह्मर्षिदेश' के अन्तर्गत माना है । [15] प्राचीनकाल में ब्रह्मावर्त तथा ब्रह्मर्षिदेश को बहुत पवित्र समझा जाता था । और यहाँ के निवासियों का आचार-विचार श्रेष्ठ एवं आदर्शरूप माना जाता था (मनुस्मृति, 2, 18 तथा 20) । ऐसा प्रतीत होता है, कि शूरसेन जनपद की वह संज्ञा लगभग ईस्वी सन् के आरंभ तक जारी रही । जब इस समय से यहाँ विदेशी शक-क्षत्रपों तथा कुषाणों का प्रभुत्व हुआ, संभवत: तभी से जनपद की संज्ञा उसकी राजधानी के नाम पर 'मथुरा' हो गई । तत्कालीन तथा उसके बाद के जो अभिलेख मिले है उनमें मथुरा नाम ही मिलता है, शूरसेन नहीं है । साहित्यिक ग्रंथों में भी अब शूरसेन के स्थान पर मथुरा नाम मिलने लगता है । इस परिवर्तन का मुख्य कारण हो सकता है कि शक-कुषाण कालीन मथुरा नगर इतनी प्रसिद्धि प्राप्त कर गया था, कि लोग जनपद या प्रदेश के नाम को भी मथुरा नाम से पुकारने लगें होगें और धीरे-धीरे जनपद का शूरसेन नाम जन-साधारण के स्मृति-पटल पर से उतर गया होगा ।

आदि-प्राचीन राजवंश पौराणिक तथा अन्य साहित्य में जो विवरण मिलते है उन के आधार पर शूरसेन जनपद पर जिन राजवंशों ने प्राचीन काल में राज्य किया, उनमें सबसे प्राचीन सूर्यवंश मिलता है । सूर्यवंश के प्रथम राजा वैवस्वत के इस वंश की परपंरा चली । मनु के बड़े पुत्र इक्ष्वाकु थे, जिन्होंने अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया । मनु के कई पुत्रों ने भारत के विभिन्न भागों पर राज्य किया । अयोध्या का राजवंश मानव या सूर्य वंश का प्रधान वंश हुआ और इसमें अनेक प्रतापी शासक हुए । नाभाग, मनु के दूसरे पुत्र का नाम था । नाभाग तथा इनके वंशजों का यमुना तट पर राज्य करने का वर्णन मिलता है । नाभाग तथा उनके उत्तराधिकारियों ने कितने प्रदेश पर और किस समय तक राज्य किया यह निश्चित रूप से ज्ञात नहीं ।

पुराणों के अनुसार आदिम मनु स्वायंभुव का निवास स्थल सरस्वती नदी के तट पर था ।<balloon title="मनुस्मृति, पृष्ठ 2-16" style="color:blue">*</balloon> महाभारत (शल्य पर्व) में सरस्वती नामक सात नदियों का उल्लेख किया गया है । एक सरस्वती नदी यमुना के साथ बहती हुई गंगा से मिल जाती थी । ब्रजमंडल की पुरातन अनुश्रुति के अनुसार एक सरस्वती नदी प्रचीन हरियाणा राज्य से ब्रज में आती थी और मथुरा के निकट अंबिका वन में बह कर गोकर्णेश्वर महादेव के समीपवर्ती उस स्थल पर यमुना नदी में मिलती थी, जिसे `सरस्वती संगम घाट' कहा जाता है । सरस्वती नदी और उसके समीप के अंबिका वन का उल्लेख पुराणों में हुआ है । उस सरस्वती नदी की प्राचीन धारा भी अब नियमित रूप से प्रवाहित नहीं होती है । उसके स्थान पर सरस्वती नामक एक बरसाती नाला है, जो अंबिका वन के वर्तमान स्थल महाविद्या के जंगल में बह कर जाता हुआ यमुना से मिलता है। साथ ही सरस्वती कुण्ड भी है। यह नाला मंदिर, कुण्ड और घाट उस प्राचीन नदी की धारा की विद्यमान के प्रमाण हैं । इनसे ब्रज की परंपरा प्रागैतिहासिक कालीन स्वायंभुव मनु से जुड़ जाती है ।

| अय सबसे पुरानी क़ौम दुनिया की सलाम

ॠषियों ने बताये तुझे वह राज़े-दवाम कहते हैं जिन्हें रुहे-रवाने-तहज़ीब मुज़्मर जिनमें है जिन्दगी के पैग़ाम -फ़िराक गोरखपुरी |

मथुरा के स्वामी घाट का पुराना नाम संयमन घाट है । इसे भी स्वायंभुव मनु का तप स्थान कहा जाता है । स्वायंभुव मनु के दो पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद हुए, जिनकी संतान ही पृथ्वी के समस्त मानव हैं । उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव थे । भागवत चतुर्थ स्कंध के अनुसार ध्रुव अपनी विमाता से अपमानित होकर बाल्यावस्था में ही घर से निकल पड़े थे । उन्होंने नारद मुनि के उपदेश से प्राचीन ब्रज के मधुवन में तपस्या कर सिद्धि प्राप्त की थी । उस काल का मधुवन पुण्यारण्य अथवा तपोभूमि मात्र था । उसमें कोई नगर या ग्राम होने का उल्लेख नहीं मिलता है । वर्तमान काल का मधुवन ( महोली ) मथुरा तहसील का एक गाँव है, जो मथुरा के दक्षिण-पश्चिम की ओर लगभग 7 किलोमीटर पर है । इसमें ध्रुव स्थल,ध्रुव और विष्णु के चरण-चिन्ह हैं, ब्रज में स्थित मधुवन इस देश के प्रागैतिहासिक काल की अनुश्रुति से संबंधित होने के कारण अपना अनुपम महत्व रखता है ।

मनु की पुत्री इला और बुध से पुरूरवा का जन्म हुआ और चन्द्रवंश चला । चन्द्रवंश बहुत बढ़ा और उत्तर तथा मध्य भारत के विभिन्न प्रदेशों में इसकी शाखाएँ स्थापित हुई । पुरूरवा ने 'प्रतिष्ठानपुर' [16] में अपनी राजधानी स्थापित की । पुरूरवा-उर्वशी से कई पुत्र हुए । सबसे बड़े आयु को गद्दी का अधिकारी मिला । दूसरे पुत्र अमावसु ने कन्नौज ( कान्यकुब्ज ) में राज्य की स्थापना की । अमावसु का पुत्र नहुष आयु के बाद अधिकारी हुआ । नहुष का लड़का ययाति भारत का पहला चक्रवर्ती सम्राट बना ।<balloon title="पुराणो के अनुसार ययाति का रथ सर्वत्र घूमता था-( दे0 हरिवंश 1,30,4-5,15; महाभारत 2,14 आदि )" style="color:blue">*</balloon>

ययाति ने अपने राज्य का विस्तार किया । ययाति के दो पत्नियाँ थी, देवयानी और शर्मिष्ठा । पहली के यदु और तुर्वसु नामक दो पुत्र हुए और दूसरी से द्रह्यु, पुरू तथा अनु हुए । पुराणों में उल्लेख है कि ययाति अपने बड़े लड़के यदु से रुष्ट हो गया था और उसे शाप दिया था कि यदु या उसके लड़कों को राजपद प्राप्त करने का सौभाग्य न प्राप्त होगा(हरिवंश पुराण, 1,30,29) । ययाति सबसे छोटे बेटे पुरू को बहुत अधिक चाहता था और उसी को उसने राज्य देने का विचार प्रकट किया । परन्तु राजा के सभासदों ने ज्येष्ठ पुत्र के रहते हुए इस कार्य का विरोध किया (महाभारत, 1,85,32) ।

यदु ने पुरू पक्ष का समर्थन किया और स्वयं राज्य लेने से इंकार कर दिया । इस पर पुरू को राजा घोषित किया गया और वह प्रतिष्ठान की मुख्य शाखा का शासक हुआ । उसके वंशज पौरव कहलाये । अन्य चारों भाइयों को जो प्रदेश दिये गये उनका विवरण इस प्रकार है- यदु को चर्मरावती अथवा चर्मण्वती ( चंबल ), बेत्रवती ( बेतवा ) और शुक्तिमती ( केन ) का तटवर्ती प्रदेश मिला । तुर्वसु को प्रतिष्ठान के दक्षिण-पूर्व का भू-भाग मिला और द्रुह्य को उत्तर-पश्चिम का । गंगा-यमुना दो-आब का उत्तरी भाग तथा उसके पूर्व का कुछ प्रदेश जिसकी सीमा अयोध्या राज्य से मिलती थी अनु के हिस्से में आया ।

दुह्यु का अधिकार

शूरसेन के नाम से प्रसिद्ध जनपद पर दुह्यु का अधिकार हुआ था । संभवत: भोजगण शूरसेन के प्रथम शासक कहे जा सकते हैं । यदुवंशियों के शासन में दशार्ण, अवंती, विदर्भ और माहिष्मती के प्रसिद्ध दक्षिणी राज्य थे । यदुवंश के शशविंदु ने दुह्यु वंशी भोजों को पराजित कर उनके राज्य को अपने अधिकार में लिया इस प्रकार शूरसेन प्रदेश भी यदुवंशियों के शासन में आ गया । मधु शशविंदु के उपरांत यादवों का विख्यात राजा था । मधु अत्यंत प्रतापी, प्रजा-पालक और धार्मिक नरेश था । उसका शासन शूरसेन से आनर्त (उत्तरी गुजरात) तक के भू-भाग पर था ।

यादवों के वंश का आरंभ

यदु से यादव, तुर्वसु से यवन, दु्ह्मु से भोज तथा अनु से म्लेच्छ जातियों का आर्विभाव होने का उल्लेख महाभारत में है ।<balloon title="दोस्तु यादवा जातास्तुर्वसोर्यवना: स्मृता: । द्रुह्मो: सुतास्तु वै भोजा अनोस्तु म्लेच्छजातय:॥(महाभा0 1, 85, 34)" style="color:blue">*</balloon> यदु अपने सब भाइयों में पराक्रमी था । यदु के वंशज `यादव` नाम से प्रसिद्ध हुए । यादवों ने कुछ समय पश्चात अपने केन्द्र दशार्ण, अवन्ती, विदर्भ और माहिष्मती [17] मथुरा और द्वारिका भीम सास्वत के समय में यादव- शक्ति के मुख्य केन्द्र बन गये । शाल्व देश ( वर्तमान आबू तथा उसके पड़ोस का प्रदेश ) भी यादवों के राज्य में रहा, जिसकी राजधानी पर्णाश नदी ( आधुनिक बनारस ) के किनारे पर 'मार्तिकावत' में बनायी गई । दूसरे राजाओं से यादवों की तनातनी रही । क्षत्रवृद्ध ( पुरूरवा का पौत्र , आयु का पुत्र ) ने काशी में एक राज्य की स्थापना की ।

हैहयवंशी यादव

हैहयवंशी यादवों जो दक्षिण के थे तथा काशी एवं अयोध्या के राजघराने बहुत समय तक युद्ध में लगे रहे । हैहय वंशियों ने , सूर्यवंशी राजा सगर के साथ युद्ध बनाये रखा । कार्तवीर्य अर्जुन, हैहयों वंश का सब से प्रतापी राजा कृतवीर्य का पुत्र था,जिसका राज्य का विस्तार हिमालय की तलहटी से नर्मदा तक था । हैहय वंशियों की बढ़ती हुई शक्ति को रोकने के लिये राजा प्रतर्दन के बेटे वत्स ने प्रयाग के समीप `वत्स राज्य` की स्थापना की । इस राज्य की शक्ति बाद में बहुत बढ़ गई, जिससे दक्षिण की ओर से होने वाले आक्रमणों का वेग कम पड़ गया ।

अयोध्या नरेश मांधाता

सहस्रजित ने उसने द्रुह्मु लोगों को हराकर उन्हें उत्तर-पश्चिम की ओर पंजाब में भगा दिया, जहाँ उन्होंने कालांतर में गांधार राज्य की स्थापना की । यदु के दूसरे पुत्र सहस्रजित से हैहयवंश का आरंभ हुआ । शशबिंदु ने पुरूओं को भी पराजित कर उन्हें उत्तर-पश्चिम की ओर जाने के लिये विवश किया । इन विजयों में शशबिंदु को अपने समकालीन अयोध्या नरेश मांधाता से बड़ी सहायता मिली । मांधाता इक्ष्वाकु वंश में प्रसिद्ध राजा हुआ । शशबिंदु ने अपनी पुत्री बिंदुमती का विवाह मान्धाता के साथ कर दिया

मांधाता ने कान्यकुब्ज प्रदेश को जीता और आनदों को भी पराजय दी । शशबिंदु से लेकर भीम सात्वत तक यादवों की मुख्य शाखा के जिन राजाओं के नाम मिलते है वे ये हैं--पृथुश्रवस, अंतर, सुयज्वा, उशनस, शिनेयु, मरूत्त, कम्बलवहिंस्, रूक्म-कवच, परावृत, ज्यामध, विदर्भ, कृथ भीम, कुंति, श्रृष्ट, निर्वृति,विदूरथ, दशार्ह, व्योमन, जीमूत, विकृति, भीमरथ, रथवर, दशरथ, एकदशरथ, शकुनि, करम्भ, देवरात, देवक्षेत्र, देवन, मधु पुरूवश, पुरूद्वंत, जंतु या अम्शु, सत्वंत और भीम सात्वत । उक्त सूची में यदु और मधु के बीच में होने वाले राजाओं में से किस-किस ने यमुना-तटवर्ती प्रदेश पर (जो बाद में शूरसेन कहलाया) राज्य किया, यह बताना कठिन है । पुराण आदि में इस संबंध में निश्चित कथन नहीं मिलते ।

दुष्यन्त-शकुंतला

दुष्यन्त-शकुंतला के पुत्र भरत -राजा दुष्यन्त, पुरूवंश की संभवत: तेंतालीसवीं पीढ़ी थे, जिन्होंने शकुंतला के साथ विवाह किया । दुष्यन्त-शकुंतला के पुत्र भरत महान शासक हुए । उनके वंशज भरतवंशी कहलाए । इस वंश ने गंगा-यमुना दोआब के उत्तरी भाग पर राज्य बढाया । यह प्रदेश कालांतर में भरतवंशी राजा भ्रम्यश्च के पाँच बेटों के नाम पर `पंचाल` कहलाया । मुद्गल भी भ्रम्यश्च के एक पुत्र का नाम था, जिनके पुत्र वध्रयाश्व तत्रा पौत्र दिवोदास के समय पंचाल राज्य विस्तृत था । इस वंश के क्रमश: शासक दिवोदास के बाद मित्रायु, मैत्रेय, सोम, श्रृंजय और च्यवन हुए । च्यवन तथा उनके बेटे सुदास के समय में पंचाल राज्य की बहुत उन्नति हुई ।

सुदास

सुदास ने उत्तर-पश्चिम की ओर अपने राज्य का विस्तार किया । इनका राज्य अयोध्या की सीमा तक था । सुदास ने हस्तिनापुर के समकालीन पौरव राजा संवरण को हराया । इस पर संवरण ने अन्य राजाओं से मदद ली और सुदास के विरुध्द एक बड़ा दल तैयार किया । इस सेना में पुरूवों के अलावा द्रुह्मु, मत्स्य, तुर्वेसु, शिवि, अलिन, पक्ध, भलनस, विषाणी और यदु थे ।<balloon title="ऋग्वेद (7, 18; 19; 9, 61, 2) में भी इस दासराज्ञ युद्ध का उल्लेख मिलता है ।" style="color:blue">*</balloon> विपक्ष में केवल राजा सुदास था । सुदास ने परूष्णी नदी (रावी) के तट पर इस सेना को हराकर महान वीर होने का परिचय दिया । सवंरण को मजबूर होकर सिंधु नदी के किनारे एक किले में शरण ली । कुछ समय पश्चात संवरण ने अपने राज्य को दोबारा जीत लिया । उसका बेटा कुरु महान राजा था । कुरु ने दक्षिण पंचाल को भी जीत लिया तथा अपने साम्राज्य का विस्तार प्रयाग( इलाहाबाद) तक कर लिया ।

आदिम काल में ब्रज

कृष्ण काल

श्रीकृष्ण के समय का निर्धारण विभिन्न विद्वानों ने किया है । अनेक इतिहासकार कृष्ण को ऐतिहासिक चरित्र नहीं मानते । यूँ भी आस्था के प्रश्नों का हल इतिहास में तलाशने का कोई अर्थ नहीं है । आपने जो इतिहास की सामग्री अक्सर खंगाली होगी वह संभवतया कृष्ण की ऐतिहासिता पर अनेक प्रश्नचिन्ह लगाती होगी । हमारा प्रयास है कि जो जैसा उपलब्ध है । आप तक पहुँचायें । कई विद्वान श्री कृष्ण को 3500 वर्ष से अधिक प्राचीन नहीं मानते है । भारतीय मान्यता के अनुसार कृष्ण का काल 5000 वर्ष से भी कुछ अधिक पुराना लगता है । इसका वैज्ञानिक और ऐतिहासिक आधार भी कुछ विद्वानों ने सिद्ध करने का प्रयास किया है ।

श्रीकृष्ण का समय के संबंध में श्री कृष्ण दत्त वाजपेयी का मत- "वर्तमान ऐतिहासिक अनुसंधानों के आधार पर श्रीकृष्ण का जन्म लगभग ई॰ पू0 1500 माना जाता है । ये सम्भवत: 100 वर्ष से कुछ ऊपर की आयु तक जीवित रहे । अपने इस दीर्घजीवन में उन्हें विविध प्रकार के कार्यो में व्यस्त रहना पड़ा । उनका प्रारंभिक जीवन तो ब्रज में कटा और शेष द्वारका में व्यतीत हुआ । बीच-बीच में उन्हें अन्य अनेक जनपदों में भी जाना पडा़ । जो अनेक घटनाएं उनके समय में घटी उनकी विस्तृत चर्चा पुराणों तथा महाभारत में मिलती है । वैदिक साहित्य में तो कृष्ण का उल्लेख बहुत कम मिलता है और उसमें उन्हें मानव-रूप में ही दिखाया गया है, न कि नारायण का विष्णु के अवतार रूप में ।[18]" -श्री कृष्ण दत्त वाजपेयी

डा प्रभुदयाल मीतल द्वारा प्रस्तुत प्रमाण कृष्ण काल को 5000 वर्ष पूर्व का प्रमाणित करते हैं उन्होंने छांदोग्योपनिषद के श्लोक का हवाला दिया है । [19] ज्योतिष का प्रमाण देते हुए श्री मीतल लिखते हैं- "मैत्रायणी उपनिषद और शतपथ ब्राह्मण के “कृतिका स्वादधीत” उल्लेख से तत्कालीन खगोल-स्थिति की गणना कर ट्रेनिंग कालेज, पूना के गणित प्राध्यापक स्व. शंकर बालकृष्ण दीक्षित महोदय ने मैत्रायणी उपनिषद की ईसवी सन् ने 1600 पूर्व का और शतपथ ब्राह्मण को 3000 वर्ष का माना था ।

मैत्रायणी उपनिषद सबसे पीछे का उपनिषद कहा जाता है और उसमें छांदोग्य उपनिषद के अवतरण मिलते है, इसलिए छांदोग्य मैत्रीयणी से पूर्व का उपनिषद हुआ । शतपथ ब्राह्मण और उपनिषद आजकल के विद्वानों के मतानुसार एक ही काल की रचनाएं हैं, अत: छांदोग्य का काल भी ईसा से 3000 वर्ष पूर्व का हुआ । छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण का उल्लेख मिलता है ( छान्दोग्य उपनिषद,प्रथम भाग,खण्ड 17) “देवकी पुत्र” विशेषण के कारण उक्त उल्लेख के कृष्ण स्पष्ट रूप से वृष्णि वंश के कृष्ण हैं । इस प्रकार कृष्ण का समय प्राय: 5000 वर्ष पूर्व का ज्ञात होता है ।" - डा प्रभुदयाल मीतल डा मीतल ने किस आधार पर छांदोग्योपनिषद को 5000 वर्ष प्राचीन बताया है यह कहीं उल्लेख नहीं है । छांदोग्योपनिषद के ई पू 500 से 1000 वर्ष से अधिक प्राचीन होने के प्रमाण नहीं मिलते । ( यदि प्रमाण हों तो पाठकों से निवेदन है कि ब्रज डिस्कवरी को अवश्य भेजें । साथ ही ज्योतिष गणनाओं का कोई अन्य आधार जो प्रमाणिक हो अवश्य भेजें ।)

कृष्ण का समय

डा॰ मीतल लिखते हैं -" परीक्षित के समय में सप्तर्षि (आकाश के सात तारे) मघा नक्षत्र पर थे, जैसा शुक्रदेव द्वारा परीक्षित से कहे हुए वाक्य से प्रमाणित है । ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सप्तर्षि एक नक्षत्र पर एक सौ वर्ष तक रहते है । आजकल सप्तर्षि कृतिका नक्षत्र पर है जो मघा से 21 वां नक्षत्र है । इस प्रकार मघा के कृतिक पर आने में 2100 वर्ष लगे हैं किंतु यह 2100 वर्ष की अवधि महाभारत काल कदापि नहीं है । इससे यह मानना होगा कि मघा से आरम्भ कर 27 नक्षत्रों का एक चक्र पूरा हो चुका था और दूसरे चक्र में ही सप्तर्षि उस काल में मघा पर आये थे । पहिले चक्र के 2700 वर्ष में दूसरे चक्र के 2100 वर्ष जोड़ने से 4800 वर्ष हुए । यह काल परीक्षित की विद्यमानता का हुआ । परीक्षित के पितामह अर्जुन थे, जो आयु में श्रीकृष्ण से 18 वर्ष छोटे थे । इस प्रकार ज्योतिष की उक्त गणना के अनुसार कृष्ण-काल अब से प्राय: 5000 वर्ष पूर्व का सिद्ध होता है ।"

आजकल के चैत्र मास के वर्ष का आरम्भ माना जाता है, जब कि कृष्ण काल में वह मार्गशीर्ष से होता था । बसन्त ऋतु भी इस काल में मार्गशीर्ष माह में होती थी । महाभारत में मार्गशीर्ष मास से ही कई स्थलों पर महीनों की गणना की गयी है । गीता में जहाँ भगवान की विभूतियों का वर्णन हुआ हैं, वहाँ “मासानां मार्गशीर्षोऽहम” और “ऋतुनां कुसुमाकर” के उल्लेखों से भी उक्त कथन की पुष्टि होती है । ज्योतिष शास्त्र के विद्धानों ने सिद्ध किया है कि मार्गशीर्ष में वसन्त सम्पात अब से प्राय: 5000 वर्ष पूर्व होता था । (भारतीय ज्योतिषशाला,पृष्ठ 34) इस प्रकार भी श्रीकृष्ण काल के 5000 वर्ष प्राचीन होने की पुष्टि होती है ।

श्रीकृष्ण द्वापर युग के अन्त और कलियुग के आरम्भ के सन्धि-काल में विद्यमान थे । भारतीय ज्योतिषियों के मतानुसार कलियुग का आरम्भ शक संवत से 3176 वर्ष पूर्व की चैत्र शु. 1 को हुआ था । आजकल 1887 शक संवत है । इस प्रकार कलियुग को आरम्भ हुए 5066 वर्ष हो गये है । कलियुग के आरम्भ होने से 6 माह पूर्व मार्गशीर्ष शुक्ल 14 को महाभारत का युद्ध का आरम्भ हुआ था, जो 18 दिनों तक चला था । उस समय श्रीकृष्ण की आयु 83 वर्ष की थी । उनका तिरोधान 119 वर्ष की आयु में हुआ था । इस प्रकार भारतीय मान्यता के अनुसार श्रीकृष्ण विद्यमानता या काल शक संवत पूर्व 3263 की भाद्रपद कृ. 8 बुधवार के शक संवत पूर्व 3144 तक है । भारत के विख्यात ज्योतिषी वराह मिहिर, आर्यभट, ब्रह्मगुप्त आदि के समय से ही यह मान्यता प्रचलित है । भारत का सर्वाधिक प्राचीन युधिष्ठिर संवत जिसकी गणना कलियुग से 40 वर्ष पूर्व से की जाती है, उक्त मान्यता को पुष्ट करता है ।

पुरातत्ववेत्ताओं का मत है कि अब से प्राय: 5000 वर्ष पूर्व एक प्रकार का प्रलय हुआ था । उस समय भयंकर भूकम्प और आंधी तूफानों से समुद्र में बड़ा भारी उफान आया था । उस समय नदियों के प्रवाह परिवर्तित हो गये थे, विविध स्थानों पर ज्वालामुखी पर्वत फूट पड़े थे और पहाड़ के श्रृंग टूट-टूटकर गिर गये थे । वह भीषण दैवी दुर्घटना वर्तमान इराक में बगदाद के पास और वर्तमान मैक्सिको के प्राचीन प्रदेशों में हुई थी, जिसका काल 5000 वर्ष पूर्व का माना जाता है । उसी प्रकार की दुर्घटनाओं का वर्णन महाभारत और भागवत आदि पुराणों भी मिलता है । इनसे ज्ञात होता है कि महाभारत युद्ध के पश्चात उसी प्रकार के भीषण भूकम्प हस्तिनापुर और द्वारिका में भी हुए थे, जिनके कारण द्वारिका तो सर्वथा नष्ट ही हो गयी थी ।

बगदाद और हस्तिनापुर तथा प्राचीन मग प्रदेश और द्वारिका प्राय: एक से आक्षांशों पर स्थित हैं, अत: उनकी दुर्घटनाओं का पारिस्परिक सम्बन्ध विज्ञान सम्मत है । बगदाद प्रलय के पश्चात वहाँ बताये गये “उर” नगर को तथा मैक्सिको स्थित मय प्रदेश के ध्वंस को जब 5000 वर्ष प्राचीन माना जा सकता है, जब महाभारत और भागवत में वर्णित वैसी ही घटनाओं, जो कृष्ण के समय में हुई थी, उसी काल का माना जायगा । ऐसी दशा में पुरातत्व के साक्ष्य से भी कृष्ण-काल 5000 वर्ष प्राचीन सिद्ध होता है । यह दूसरी बात है कि महाभारत और भागवत ग्रंथों की रचना बहुत बाद में हुई थी, किंतु उनमें वर्णित कथा 5000 वर्ष पुरानी ही है ।

ज्योतिष और पुरातत्व के अतिरिक्त इतिहास के प्रमाण से भी कृष्ण-काल विषयक भारतीय मान्यता की पुष्टि होती है । यवन नरेश सैल्युक्स ने मैगस्थनीज नामक अपना एक राजदूत भारतीय नरेश चन्द्रगुप्त के दरबार में भेजा था । मैगस्थनीज ने उस समय के अपने अनुभव लेखबद्ध किये थे । इस समय उस यूनान राजदूत का मूल ग्रंन्थ तो नहीं मिलता है, किंतु उसके जो अंश एरियन आदि अन्य यवन लेखकों ने उद्धृत किये थे, वे प्रकाशित हो चुके है ।

मैगस्थनीज ने लिखा है कि मथुरा में शौरसेनी लोगों का निवास है । वे विशेष रूप से हरकुलीज (हरि कृष्ण) की पूजा करते है । उनका कथन है कि डायोनिसियस के हरकुलीज 15 पीढ़ी और सेण्ड्रकोटस (चन्द्रगुप्त) 153 पीढ़ी पहले हुए थे । इस प्रकार श्रीकृष्ण और चन्द्रगुप्त में 138 पीढ़ियों के 2760 वर्ष हुए । चन्द्रगुप्त का समय ईसा से 326 वर्ष पूर्व है । इस हिसाब से श्रीकृष्ण काल अब से (1965+326+2760) 5051 वर्ष पूर्व सिद्ध होता है ।

कंस के समय मथुरा

कंस के समय में मथुरा का क्या स्वरूप था, इसकी कुछ झलक पौराणिक वर्णनों में देखी जा सकती है। जब श्रीकृष्ण ने पहली बार इस नगरी को देखा तो भागवतकार के शब्दों में उसकी शोभा इस प्रकार थी।[20]

'उस नगरी के प्रवेश-द्वार ऊँचे थे और स्फटिक पत्थर के बने हुए थे। उनके बड़े-बड़े सिरदल और किवाड़ सोने के थे। नगरी के चारों ओर की दीवाल (परकोटा) ताँबे और पीतल की बनी थी तथा उसके नीचे की खाई दुर्लभ थी। नगरी अनेक उद्यानों एक सुन्दर उपवनों से शोभित थी।'

'सुवर्णमय चौराहों, महलों, बगीचियों, सार्वजनिक स्थानों एवं विविध भवनों से वह नगरी युक्त थी। वैदूर्य, बज्र, नीलम, मोती, हीरा आदि रत्नों से अलंकृत छज्जे, वेदियां तथा फर्श जगमगा रहे थे और उन पर बैठे हुए कबूतर और मोर अनेक प्रकार के मधुर शब्द कर रहे थे। गलियों और बाज़ारों में, सड़कों तथा चौराहों पर छिड़काव किया गया था। और उन पर जहाँ-तहाँ फूल-मालाएँ, दूर्वा-दल, लाई और चावल बिखरे हुए थे।'

'मकानों के दरवाजों पर दही और चन्दन से अनुलेपित तथा जल से भरे हुए मङल-घट रखे हुए थे, फूलों, दीपावलियों, बन्दनवारों तथा फलयुक्त केले और सुपारी के वृक्षों से द्वार सजाये गये थे और उन पर पताके और झड़ियाँ फहरा रही थी।'

उपर्युक्त वर्णन कंस या कृष्ण कालीन मथुरा से कहाँ तक मेल खाता है, यह बताना कठिन है। परन्तु इससे तथा अन्य पुराणों में प्राप्त वर्णनों से इतना अवश्य ज्ञात होता है कि तत्कालीन मथुरा एक समृद्ध पुरी थी। उसके चारों ओर नगर-परकोटा थी तथा नगरी में उद्यानों का बाहुल्य था। मोर पक्षियों की शायद इस समय भी मथुरा में अधिकता थी। महलों, मकानों, सड़कों और बाज़ारों आदि के जो वर्णन मिलते है उनसे पता चलता है कि कंस के समय की मथुरा एक धन-धान्य सम्पन्न नगरी थी।

इस प्रकार भारतीय विद्वानों के सैकड़ों हज़ारों वर्ष प्राचीन निष्कर्षों के फलस्वरूप कृष्ण-काल की जो भारतीय मान्यता ज्योतिष, पुरातत्व और इतिहास से भी परिपुष्ट होती है, उसे न मानने का कोई कारण नहीं है । आधुनिक काल के विद्वानों इतिहास और पुरातत्व के जिन अनुसन्धानों के आधार पर कृष्ण-काल की अवधि 3500 वर्ष मानते है, वे अभी अपूर्ण हैं । इस बात की पूरी सम्भावना है कि इन अनुसन्धानों के पूर्ण होने पर वे भी भारतीय मान्यता का समर्थन करने लगेंगे ।

प्राचीनतम संस्कृत साहित्य

वैदिक संहिताओं के अनंतर संस्कृत के प्राचीनतम साहित्य-आरण्यक, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथों और पाणिनीय सूत्रों में श्रीकृष्ण का थोड़ा बहुत उल्लेख मिलता है । जैन साहित्य में श्रीकृष्ण को तीर्थंकर नेमिनाथ जी का चचेरा भाई बतलाया गया है । इस प्रकार जैन धर्म के प्राचीनतम साहित्य में श्रीकृष्ण का उल्लेख हुआ है । बौद्ध साहित्य में जातक कथाएं अत्यंत प्राचीन है । उनमें से “घट जातक” में कृष्ण कथा वर्णित है । यद्यपि उपर्युक्त साहित्य कृष्ण – चरित्र के स्त्रोत से संबंधित है, तथापि कृष्ण-चरित्र के प्रमुख ग्रंथ 1. महाभारत 2. हरिवंश, 3. विविध पुराण, 4. गोपाल तापनी उपनिषद और 5. गर्ग संहिता हैं । यहाँ इन ग्रंथों में वर्णित श्रीकृष्ण के चरित्र पर प्रकाश डाला जाता है ।

पुराणेतर ग्रंथ

जिन पुराणेतर ग्रंथों में श्रीकृष्ण का चरित्र वर्णित है, उसमें “गोपाल तापनी उपनिषद” और “गर्ग संहिता” प्रमुख है । यहाँ पर उनका विस्तृत विवरण दिया जाता है – गोपाल तापनी उपनिषद : - यह कृष्णोपासना से संबंधित एक आध्यात्मिक रचना है । इसके पूर्व और उत्तर नामक दो भाग है । पूर्व भाग को “कृष्णोपनिषद” और उत्तर भाग को “अथर्वगोपनिषद” कहा गया है । यह रचना सूत्र शैली में है, अत: कृष्णोपासना के परवर्ती ग्रंथो की अपेक्षा यह प्राचीन जान पड़ती है । इसका पूर्व भाग उत्तर भाग से भी पहले का ज्ञात होता है । श्रीकृष्ण प्रिया राधा और उनके लीला-धाम ब्रज में से किसी का भी नामोल्लेख इसमें नहीं है । इससे भी इसकी प्राचीनता सिद्ध होती हैं । - डा प्रभुदयाल मीतल

डा. प्रभुदयाल मीतल, कृष्ण का समय 5000 वर्ष पूर्व मानते हैं । वे इसको अनेक तथ्य एवं उल्लेखों के आधार पर प्रमाणित भी करते हैं । श्री कृष्ण दत्त वाजपेयी का मत भिन्न है, वे कृष्ण काल को 3500 वर्ष से अधिक पुराना नहीं मानते । अनेक भारतीय और विदेशी इतिहासकार महाभारत का काल निर्णय होने से यह नहीं मानते कि कृष्ण का समय भी सिद्ध हो गया । यही स्थिति गीता के समय निर्धारण की भी है, कुछ विद्वानों का मानना है कि गीता कहने वाले कृष्ण भिन्न हैं, यहीं एक विवाद द्वारका के कृष्ण को मथुरा के कृष्ण को भिन्न बताने का भी है । कुछ का मत है कि कृष्ण को महाभारत में काफ़ी बाद में जोड़ दिया गया । चाहे जो भी हो आज कृष्ण की ऐतिहासिकता पर कोई प्रश्नचिन्ह नहीं है । हो सकता है कालनिर्णय में मतैक्य न हो ।

ब्रज चौरासी कोस की यात्रा

- वराह पुराण कहता है कि पृथ्वी पर 66 अरब तीर्थ हैं और वे सभी चातुर्मास में ब्रज में आकर निवास करते हैं। यही वजह है कि व्रज यात्रा करने वाले इन दिनों यहाँ खिंचे चले आते हैं। हज़ारों श्रद्धालु ब्रज के वनों में डेरा डाले रहते हैं।

- ब्रजभूमि की यह पौराणिक यात्रा हज़ारों साल पुरानी है। चालीस दिन में पूरी होने वाली ब्रज चौरासी कोस यात्रा का उल्लेख वेद-पुराण व श्रुति ग्रंथसंहिता में भी है। कृष्ण की बाल क्रीड़ाओं से ही नहीं, सत युग में भक्त ध्रुव ने भी यही आकर नारद जी से गुरु मन्त्र ले अखंड तपस्या की व ब्रज परिक्रमा की थी।

- त्रेता युग में प्रभु राम के लघु भ्राता शत्रुघ्न ने मधु पुत्र लवणासुर को मार कर ब्रज परिक्रमा की थी। गली बारी स्थित शत्रुघ्न मंदिर यात्रा मार्ग में अति महत्व का माना जाता है।

- द्वापर युग में उद्धव जी ने गोपियों के साथ ब्रज परिक्रमा की।

- कलि युग में जैन और बौद्ध धर्मों के स्तूप बैल्य संघाराम आदि स्थलों के सांख्य इस परियात्रा की पुष्टि करते हैं।

- 14वीं शताब्दी में जैन धर्माचार्य जिन प्रभु शूरी की में ब्रज यात्रा का उल्लेख आता है।

- 15वीं शताब्दी में माध्व सम्प्रदाय के आचार्य मघवेंद्र पुरी महाराज की यात्रा का वर्णन है तो

- 16वीं शताब्दी में महाप्रभु वल्लभाचार्य, गोस्वामी विट्ठलनाथ, चैतन्य मत केसरी चैतन्य महाप्रभु, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, नारायण भट्ट, निम्बार्क संप्रदाय के चतुरानागा आदि ने ब्रज यात्रा की थी।

परिक्रमा मार्ग

इसी यात्रा में मथुरा की अंतरग्रही परिक्रमा भी शामिल है। मथुरा से चलकर यात्रा सबसे पहले भक्त ध्रुव की तपोस्थली

- मधुवन पहुँचती है। यहां से

- तालवन,

- कुमुदवन,

- शांतनु कुण्ड

- सतोहा,

- बहुलावन,

- राधा-कृष्ण कुण्ड,

- गोवर्धन

- काम्यक वन,

- संच्दर सरोवर,

- जतीपुरा,

- डीग का लक्ष्मण मंदिर,

- साक्षी गोपाल मंदिर व

- जल महल,

- कमोद वन,

- चरन पहाड़ी कुण्ड,

- काम्यवन,

- बरसाना,

- नंदगांव,

- जावट,

- कोकिलावन,

- कोसी,

- शेरगढ,

- चीर घाट,

- नौहझील,

- श्री भद्रवन,

- भांडीरवन,

- बेलवन,

- राया वन, यहां का

- गोपाल कुण्ड,

- कबीर कुण्ड,

- भोयी कुण्ड,

- ग्राम पडरारी के वनखंडी में शिव मंदिर,

- दाऊजी,

- महावन,

- ब्रह्मांड घाट,

- चिंताहरण महादेव,

- गोकुल,

- लोहवन,

- वृन्दावन का मार्ग में तमाम पौराणिक स्थल हैं।

दर्शनीय स्थल

ब्रज चौरासी कोस यात्रा में दर्शनीय स्थलों की भरमार है। पुराणों के अनुसार उनकी उपस्थिति अब कहीं-कहीं रह गयी है। प्राचीन उल्लेख के अनुसार यात्रा मार्ग में

- 12 वन,

- 24 उपवन,

- चार कुंज,

- चार निकुंज,

- चार वनखंडी,

- चार ओखर,

- चार पोखर,

- 365 कुण्ड,

- चार सरोवर,

- दस कूप,

- चार बावरी,

- चार तट,

- चार वट वृक्ष,

- पांच पहाड़,

- चार झूला,

- 33 स्थल रास लीला के तो हैं हीं, इनके अलावा कृष्णकालीन अन्य स्थल भी हैं। चौरासी कोस यात्रा मार्ग मथुरा में ही नहीं, अलीगढ़, भरतपुर, गुड़गांव, फरीदाबाद की सीमा तक में पड़ता है, लेकिन इसका अस्सी फीसदी हिस्सा मथुरा में है।

36 नियमों का नित्य पालन ब्रज यात्रा के अपने नियम हैं इसमें शामिल होने वालों के प्रतिदिन 36 नियमों का कड़ाई से पालन करना होता है, इनमें प्रमुख हैं धरती पर सोना, नित्य स्नान, ब्रह्मचर्य पालन, जूते-चप्पल का त्याग, नित्य देव पूजा, कर्थसंकीर्तन, फलाहार, क्रोध, मिथ्या, लोभ, मोह व अन्य दुर्गुणों का त्याग प्रमुख है।

ब्रज का विशेष भोजन

ब्रज का विशेष भोजन जो दालबाटी चूरमा के नाम से जाना जाता है यह ब्रजवासियों का विशेष भोजन है। समारोह, उत्सवों, और सैर सपाटों एवं विशेष अवसरों पर यह भोजन तैयार किया जाता है और लोग इसका आनन्द लेते हैं। यह भोजन पूरी तरह से देशी घी में तैयार होता है। इसके अलावा मिस्सी रोटी (गुड़चनी), मालपुआ, आदि भी बहुतायत में खाया जाता है।

ब्रज की वेशभूषा

परम्परागत रूप से धार्मिकता और सादगी ब्रज की जीवनशैली का अंग है। बुजुर्गों में पुरुषों को श्वेत धोती–कुर्ता कंधे पर गमछा या शाल और सर पर पगड़ी तथा नारियों को लहंगा–चुनरी अथवा साड़ी ब्लाउज सहित बच्चों को झंगा-झंगली, झबला पहनावों में सामान्य रूप से देखा जाता है। सर्दियों में रूई की बण्डी, खादी के बन्द गले का कोट, सदरी और ऊनी स्वेटर भी परम्परागत पुरुषों के पहनावे हैं। अधिक सर्दी के दिनों में पुरुष लोई अथवा कम्बल भी ओढ़ते हैं। महिलायें स्वेटर पहनने के अलावा शॉल ओढ़ती हैं। पैरों में सामान्यत: जूते, चप्पल पहने जाते हैं। आधुनिकता के दौर में युवक जीन्स, पेन्ट–शर्ट, सूट और युवतियों पर मिडी, सलवार सूट, टी–शर्ट आदि आधुनिक पहनावों का असर है। साधुओं की वेशभूषा में सामान्यत: केसरिया, श्वेत अथवा पीत वस्त्रों का चलन है। सर्दी के दिनों में ये गर्म कपड़ों का भी प्रयोग करते हैं और पैरों में खड़ाऊ अथवा कन्तान की जूती पहनते हैं।

ब्रजभाषा

ब्रजभाषा मूलत: ब्रजक्षेत्र की बोली है। विक्रम की 13वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक भारत में साहित्यिक भाषा रहने के कारण ब्रज की इस जनपदीय बोली ने अपने विकास के साथ भाषा नाम प्राप्त किया और ब्रजभाषा नाम से जानी जाने लगी। शुद्ध रूप में यह आज भी मथुरा, आगरा, धौलपुर और अलीगढ़ जिलों में बोली जाती है। इसे हम केंद्रीय ब्रजभाषा भी कह सकते हैं। प्रारम्भ में ब्रजभाषा में ही काव्य रचना हुई। भक्तिकाल के कवियों ने अपनी रचनाएं ब्रजभाषा में ही लिखी हैं जिनमें सूरदास, रहीम, रसखान, बिहारी, केशव, घनानन्द आदि कवि प्रमुख हैं। हिन्दी फिल्मों और फिल्मी गीतों में भी ब्रजभाषा के शब्दों का बहुत प्रयोग होता है। आधुनिक ब्रजभाषा 1 करोड़ 23 लाख जनता के द्वारा बोली जाती है और लगभग 38,000 वर्गमील के क्षेत्र में फैली हुई है।

ब्रजभाषा का विस्तार

शुद्ध रूप में ब्रजभाषा आज भी मथुरा, अलीगढ़, आगरा, भरतपुर और धौलपुर जिलों में बोली जाती है। ब्रजभाषा का कुछ मिश्रित रुप जयपुर राज्य के पूर्वी भाग तथा बुलंदशहर, मैनपुरी, एटा, बरेली और बदायूं जिलों तक बोला जाता है।

ग्रिर्यसन महोदय ने अपने भाषा सर्वे में पीलीभीत, शाहजहाँपुर, फर्रूखाबाद, हरदोई, इटावा तथा कानपुर की बोली को कन्नौजी नाम दिया है, किन्तु वास्तव में यहाँ की बोली मैनपुरी, एटा बरेली और बदायूं की बोली से भिन्न नहीं हैं। अधिक से अधिक हम इन सब जिलों की बोली को 'पूर्वी ब्रज' कह सकते हैं। सच तो यह है कि बुन्देलखंड की बुन्देली बोली भी ब्रजभाषा का ही रुपान्तरण है। बुन्देली 'दक्षिणी ब्रज' कहला सकती है। <balloon title="(ब्रजभाषा व्याकरण, (प्रथम संस्करण 1937 ई.) पृ. 13)" style="color:blue">*</balloon>

डॉ. गुलाबराय के अनुसार ब्रजभाषा का क्षेत्र निम्न प्रकार है- मथुरा, आगरा, अलीगढ़ जिलों को केन्द्र मानकर उत्तर में यह अलमोड़ा, नैनीताल और बिजनौर जिलों तक फैली है। दक्षिण में धौलपुर, ग्वालियर तक, पूर्व में कन्नौज और कानपुर जिलों तक, पश्चिम में भरतपुर और गुडगाँव जिलों तक इसकी सीमा है।

भाषायी सर्वेक्षण तथा अन्य अनुवेषणों के आधार पर श्रीकृष्णदत्त वाजपेयी ने ब्रजभाषा-भाषी क्षेत्र निम्नलिखित है- मथुरा ज़िला, राजस्थान का भरतपुर ज़िला तथा करौली का उत्तरी अंश जो भरतपुर एंव धौलपुर की सीमाओं से मिला-जुला है। सम्पूर्ण धौलपुर ज़िला, मध्य भारत में मुरैना से भिण्ड ज़िले और गिर्द ग्वालियर का लगभग 26 अक्षांश से ऊपर का उत्तरी भाग (यहाँ की ब्रजबोली में बुंदेली की झलक है), सम्पूर्ण आगरा ज़िला, इटावा ज़िले का पश्चिमी भाग (लगभग इटावा शहर की सीध देशान्तर 79 तक), मैनपुरी ज़िला तथा एटा ज़िला (पूर्व के कुछ अंशों को छोड़कर, जो फर्रूखाबाद ज़िले की सीमा से मिले-जुले है), अलीगढ़ ज़िला (उत्तर पूर्व में गंगा नदी की सीमा तक), बुलंदशहर का दक्षिणी आधा भाग (पूर्व में अनूप शहर की सीध से लेकर), गुड़गाँव ज़िले का दक्षिणी अंश, (पलवल की सीध से) तथा अलवर ज़िले का पूर्वी भाग जो गुडगाँव ज़िले की दक्षिणी तथा भरतपुर की पश्चिमी सीमा से मिला-जुला है। <balloon title="(वाजपेयी, के. डी., ब्रज का इतिहास प्रथम खंड, प्रथम संस्करण, 1955 ई., पृ. 3-4)" style="color:blue">*</balloon>

भाषायी ब्रज के सम्बंध में भाषाविद् डॉ. धीरेन्द्र वर्मा ने लिखा है- अपने विशुद्ध रूप में ब्रजभाषा आज भी आगरा, धौलपुर, मथुरा और अलीगढ़ जिलों में बोली जाती है। इसे हम केंद्रीय ब्रजभाषा के नाम से भी पुकार सकते हैं। केंद्रीय ब्रजभाषा क्षेत्र के उत्तर पश्चिम की ओर बुलंदशहर ज़िले की उत्तरी पट्टी से इसमें खड़ी बोली की लटक आने लगती है। उत्तरी-पूर्वी जिलों अर्थात् बदायूँ और एटा जिलों में इस पर कन्नौजी का प्रभाव प्रारंभ हो जाता है। डा. धीरेंद्र वर्मा, कन्नौजी को ब्रजभाषा का ही एक रूप मानते हैं। दक्षिण की ओर ग्वालियर में पहुँचकर इसमें बुंदेली की झलक आने लगती है। पश्चिम की ओर गुड़गाँवा तथा भरतपुर का क्षेत्र राजस्थानी से प्रभावित है।

वर्तमान समय में ब्रज भाषा एक ग्रामीण भाषा है, जो मथुरा-आगरा केन्द्रित ब्रजक्षेत्र में बोली जाती है। यह निम्न जिलों की प्रधान भाषा है:

- मथुरा

- आगरा

- एटा

- हाथरस

- बुलंदशहर

- अलीगढ़

गंगा पार बदायूं, बरेली, नैनीताल की तराई से होते हुए उत्तराखंड़ में उधमसिंह नगर और राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर, करौली और पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा के फरीदाबाद, गुड़गाँव, दिल्ली के कुछ भाग और मेवात जिलों के पूर्वी भाग में ब्रजभाषा का प्रभाव है।

ब्रजभाषा का विकास

इसका विकास मुख्यत: पश्चिमी उत्तरप्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश में हुआ। मथुरा, अलीगढ़, आगरा, भरतपुर और धौलपुर जिलों में आज भी यह संवाद की भाषा है। पूरे क्षेत्र में ब्रजभाषा हल्के से परिवर्तन के साथ विद्यमान है। इसीलिये इस क्षेत्र के एक बड़े भाग को ब्रजांचल या ब्रजभूमि भी कहा जाता है। भारतीय आर्य भाषाओं की परंपरा में विकसित होने वाली "ब्रजभाषा" शौरसेनी भाषा की कोख से जन्मी है। गोकुल के वल्लभ-सम्प्रदाय का केन्द्र बनने के बाद से ब्रजभाषा में कृष्ण साहित्य लिखा जाने लगा और इसी के प्रभाव से ब्रज की बोली साहित्यिक भाषा बन गई। भक्तिकाल के प्रसिद्ध महाकवि सूरदास से आधुनिक काल के श्री वियोगी हरि तक ब्रजभाषा में प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्यों की रचना होती रही।

ब्रजभाषा का स्वरूप

ब्रजभाषा में अपना रूपगत प्रकृति औकारांत है यानि कि इसकी एकवचनीय पुंलिंग संज्ञा और विशेषण प्राय: औकारांत होते हैं; जैसे खुरपौ, यामरौ, माँझौ आदि संज्ञा शब्द औकारांत हैं। इसी प्रकार कारौ, गोरौ, साँवरौ आदि विशेषण पद औकारांत है। क्रिया का सामान्य भूतकाल का एकवचन पुंलिंग रूप भी ब्रजभाषा में प्रमुख रूप से औकारांत ही रहता है। कुछ क्षेत्रों में "य्" श्रुति का आगम भी मिलता है। अलीगढ़ की तहसील कोल की बोली में सामान्य भूतकालीन रूप "य्" श्रुति से रहित मिलता है, लेकिन ज़िला मथुरा तथा दक्षिणी बुलंदशहर की तहसीलों में "य्" श्रुति अवश्य पाई जाती है। कन्नौजी की अपनी प्रकृति ओकारांत है। संज्ञा, विशेषण तथा क्रिया के रूपों में ब्रजभाषा जहाँ औकारांतता लेकर चलती है वहाँ कन्नौजी ओकारांत है। भविष्यत्कालीन क्रिया ब्रजभाषा में कृदंत पाई जाती है। यदि हम "लड़का जाएगा" और "लड़की जाएगी" वाक्यों को कन्नौजी तथा ब्रजभाषा में रूपांतरित करके बोलें तो यह इस प्रकार रहेगी:

- कन्नौजी में - (1) लरिका जइहै । (2) बिटिया जइहै ।

- ब्रजभाषा में - (1) छोरा जाइगौ । (2) छोरी जाइगी ।

ब्रजभाषा के सामान्य भविष्यतकाल रूप में क्रिया कर्ता के लिंग के अनुसार परिवर्तित होती है, जब कि कन्नौजी में एक रूप रहती है। इसके अतिरिक्त कन्नौजी में अवधि की भाँति विवृति भी पाई जाती है जिसका ब्रजभाषा में सर्वथा अभाव है। कन्नौजी के संज्ञा, सर्वनाम आदि वाक्य पदों में संधिरहित मिलते हैं, किंतु ब्रजभाषा में वे ही पद संधिगत अवस्था में मिलते हैं। उदाहरण:

- कन्नौजी - ""बउ गओ"" (उ वह गया)।

- ब्रजभाषा - ""बो गयौ"" (उ वह गया)।

उपर्युक्त वाक्यों के सर्वनाम पद "बउ" तथा "बो" में संधिराहित्य तथा संधि की अवस्थाएँ दोनों भाषाओं की प्रकृतियों को स्पष्ट करती हैं।

ब्रजभाषा का क्षेत्र विभाजन

ब्रजभाषा क्षेत्र की भाषागत विभिन्नता को दृष्टि में रखते हुए हम उसका विभाजन निम्नांकित रूप में कर सकते हैं:

- आदर्श ब्रजभाषा - अलीगढ़, मथुरा तथा पश्चिमी आगरा की ब्रजभाषा को "आदर्श ब्रजभाषा" कहा जा सकता है।

- बुंदेली ब्रजभाषा - ग्वालियर के उत्तर-पश्चिम में बोली जाने वाली भाषा को कहा जा सकता है।

- राजस्थानी से प्रभावित ब्रजभाषा - यह भरतपुर और उसके दक्षिणी भाग में बोली जाती है।

- सिकरवारी ब्रजभाषा - यह ग्वालियर के उत्तर पूर्व में जहाँ सिकरवार राजपूत हैं, पाई जाती है।

- जादौबारी ब्रजभाषा - करौली और चंबल के मैदान में बोली जाने वाली भाषा को "जादौबारी ब्रजभाषा" नाम कहा जाता है। जादौ (यादव) राजपूतों की बस्तियाँ हैं।

- कन्नौजी ब्रजभाषा - एटा, अनूपशहर, और अतरौली की भाषा कन्नौजी भाषा से प्रभावित है।

टीका टिप्पणी

- ↑ (मनुस्मृति 4 ।67)

- ↑ (भगवद्गीता 18 ।66)

- ↑ 11 ।74, (यह धातु प्रायः गम् या धातु की भाँति प्रयुक्त होती है)

- ↑ मनुस्मृति 11 ।111 कु.7 ।38

- ↑ मनु.6 ।38,8 ।363

- ↑ रघुवंश 6 ।7, 7 ।67, शिशुपालवध 6 ।6,14 ।33

- ↑ (अमर कोश) 3-3-30

- ↑ (यजुर्वेद 1 - 25)

- ↑ अथर्ववेद (4 - 38 - 7)

- ↑ अथर्ववेद(2 - 26 - 1)

- ↑ (भागवत् 10 -1-10)

- ↑ (हरिवंश, विष्णु पर्व 6 - 30)

- ↑ (वैष्णव खंड भागवत माहात्म्य, 1 -16 - 20)

- ↑ भविष्यति पुरी रम्या शूरसेना न संशय: [रामा0, उत्तर0, 70, 6] तथा-स पुरा दिव्यसंकाशो वर्षे द्वादशमें शुभे । निविष्ट: शूरसेनानां विषयंश्चाकुतोभय:॥[70, 1]

- ↑ कुरुक्षेत्रं च मत्स्याश्च पंचाला: शूरसेनका: । एप ब्रह्मर्षिदेशो वै ब्रह्मावर्तादनन्तर:॥(मनु0 2, 19) शूरसेन जनपद का विस्तार दक्षिण में चम्बल नदी से उत्तर में मथुरा के लगभग 50 मील उत्तर तक था । पश्चिम में इसकी सीमा मत्स्य जनपद से और पूर्व में दक्षिण पंचाल राज्य की सीमाओं से मिलती थी (देखिए पार्जीटर-मार्कण्डेय पुराण, पृ0 351-52,)

- ↑ प्रतिष्ठान के संबंध मे विद्वानों के विभिन्न मत हैं । कुछ लोग इसे प्रयाग के सामने वर्तमान झूसी और उसके पास का पीहन गांव मानते हैं । अन्य लोगों के मत से गोदावरी के किनारे वर्तमान पैंठन नामक स्थान प्रतिष्ठानपुर था । तीसरे मत के अनुसार प्रतिष्ठान उत्तर के पर्वतीय प्रदेश में यमुना तट पर था । चिंतामणि विनायक वैद्य का अनुमान है कि पुरूरवा उत्तराखंड का पहाड़ी राजा था और वहीं उसका उर्वशी अप्सरा से संयोग हुआ । उसके पुत्र ययाति ने पर्वत के नीचे उतरकर सरस्वती के किनारे ( वर्तमान अंबाला के आस-पास ) अपना केंद्र बनाया ( वैद्य-दि सोलर एंड लूनर क्षत्रिय रेसेज ऑफ इण्डिया, पृ0 47-48 )

- ↑ महाभारत 5, 110; हरिवंश पुराण 91, 4967 ।, मत्स्य पुराण 44, 66, 70; ब्रह्मांड0 3, 71, 128; ब्रह्म0 15, 54 हरिवंश, 38, 2023, ऐतरेय ब्राह्मण 8, 14, 3; महाभारत, 5, 157; हरिवंश, 92 5096; 99, 4596 आदि ।

- ↑ श्रीकृष्ण की ऐतिहासिकता तथा तत्संबंधी अन्य समस्याओं के लिए देखिए- राय चौधरी-अर्ली हिस्ट्री आफ वैष्णव सेक्ट, पृ0 39, 52; आर0जी0 भंडारकार-ग्रंथमाला, जिल्द 2, पृ0 58-291; विंटरनीज-हिस्ट्री आफ इंडियन लिटरेचर, जिल्द 1, पृ0 456; मैकडॉनल तथा कीथ-वैदिक इंडेक्स, जि0 1, पृ0 184; ग्रियर्सन-एनसाइक्लोपीडिया आफ रिलीजंस (`भक्ति' पर निबंध); भगवानदास-कृष्ण; तदपत्रिकर-दि कृष्ण प्रायलम; पार्जीटर-ऎश्यंट इंडियन हिस्टारिकल ट्रेडीशन आदि।

- ↑ तध्दैत्दघोर आगिंरस कृष्ण्णाय देवकीपुत्रायोक्त्वोवाचापिपास एव स बभूव सोऽन्तवेलायामेतत्त्रय प्रतिपद्ये ताक्षितमस्यच्युतमसि प्राण्सँशितमसीति तत्रैते द्वे ॠचौ भवत: ॥ छांदोग्य उपनिषद (3,17,6), जिसमें देवकी पुत्र कृष्ण का उल्लेख है और उन्हें घोर आंगिरस का शिष्य कहा है। परवर्ती साहित्य में श्रीकृष्ण को देव या विष्णु रूप में प्रदर्शित करने का भाव मिलता है (दे0 तैत्तिरीय आरण्यक, 10, 1, 6; पाणिनि-अष्टाध्यायी, 4, 3, 98 आदि)। महाभारत तथा हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, पद्म पुराण, देवी भागवत अग्नि पुराण तथा ब्रह्म वैवर्त पुराण पुराणों में उन्हें प्राय: भागवान रूप में ही दिखाया गया है। इन ग्रंथो में यद्यपि कृष्ण के आलौकिक तत्व की प्रधानता है तो भी उनके मानव या ऐतिहासिक रूप के भी दर्शन यत्र-तत्र मिलते हैं। पुराणों में कृष्ण-संबंधी विभिन्न वर्णनों के आधार पर कुछ पाश्चात्य विद्वानों को यह कल्पना करने का अवसर मिला कि कृष्ण ऐतिहासिक पुरुष नहीं थे। इस कल्पना की पुष्टि में अनेक दलीलें दी गई हैं, जो ठीक नहीं सिद्ध होती। यदि महाभारत और पुराणों के अतिरिक्त, ब्राह्मण-ग्रंथों तथा उपनिषदों के उल्लेख देखे जायें तो कृष्ण के ऐतिहासिक तत्व का पता चल जायगा। बौद्ध-ग्रंथ घट जातक तथा जैन-ग्रंथ उत्तराध्ययन सूत्र से भी श्रीकृष्ण का ऐतिहासिक होना सिद्ध है। यह मत भी भ्रामक है कि ब्रज के कृष्ण, द्वारका के कृष्ण तथा महाभारत के कृष्ण एक न होकर अलग-अलग व्यक्ति थे

- ↑

- ददर्श तां स्फाटिकतुङ्गोपुर द्वारां वृहद्धेमकपाटतोरणाम् ।

- ताम्रारकोष्ठां परिखादुरासदामुद्यानरम्योपवनोपशोभिताम् ।।

- सौवर्ण श्रृंगाटक हर्म्यनिष्कुटै: श्रेणी सभाभिभवनैरुपस्कृताम् ।

- वैदूर्यबज्रामल, नीलविद्रुमैर्मुक्तहरिद्भिर्बलभीषुवेदिपु ।।

- जुष्टेषु जालामुखरंध्रकुटि्टमेष्वाविष्ट पारावतवर्हिनादिताम् ।

- संसिक्तरथ्यापणमार्गचत्वरां प्रकीर्णमाल्यांकुरलाजतंडुजाम ।।

- आपूर्णकुभैर्दधिचंदनोक्षितै: प्रसूनदीपाबलिभि: सपल्लवै: ।

- सवृंदरंभाक्रमुकै: सकेतुभि: स्वलंकृतद्वार गृहां सपटि्टकै:। ।