"रसखान का प्रकृति वर्णन" के अवतरणों में अंतर

अश्वनी भाटिया (चर्चा | योगदान) छो (Text replace - "{{रसखान}}" to "==सम्बंधित लिंक== {{रसखान2}} {{रसखान}}") |

व्यवस्थापन (चर्चा | योगदान) छो (Text replacement - " शृंगार " to " श्रृंगार ") |

||

| (6 सदस्यों द्वारा किये गये बीच के 16 अवतरण नहीं दर्शाए गए) | |||

| पंक्ति 1: | पंक्ति 1: | ||

| − | '''प्रकृति | + | {{रसखान विषय सूची}} |

| − | {{ | + | {| style="background:transparent; float:right; margin:5px" |

| − | + | |- | |

| − | *कृष्ण की विहार-भूमि [[वृन्दावन]], करील कुंज, [[ | + | | |

| − | *संयोग और वियोग दोनों पक्षों में प्रकृति मानव भावनाओं की पोषिका रही है। कृष्ण-[[गोपी|गोपिका]] मिलन और विरह वर्णन में रसखान ने प्रकृति उद्दीपन विभावों के अंतर्गत दिखाया है। | + | {{सूचना बक्सा साहित्यकार |

| + | |चित्र=Raskhan-1.jpg | ||

| + | |पूरा नाम=सैय्यद इब्राहीम (रसखान) | ||

| + | |अन्य नाम= | ||

| + | |जन्म=सन् 1533 से 1558 बीच (लगभग) | ||

| + | |जन्म भूमि=पिहानी, [[हरदोई ज़िला]], [[उत्तर प्रदेश]] | ||

| + | |अभिभावक= | ||

| + | |पति/पत्नी= | ||

| + | |संतान= | ||

| + | |कर्म भूमि=[[महावन]] ([[मथुरा]]) | ||

| + | |कर्म-क्षेत्र=कृष्ण भक्ति काव्य | ||

| + | |मृत्य=प्रामाणिक तथ्य अनुपलब्ध | ||

| + | |मृत्यु स्थान= | ||

| + | |मुख्य रचनाएँ= 'सुजान रसखान' और 'प्रेमवाटिका' | ||

| + | |विषय=सगुण कृष्णभक्ति | ||

| + | |भाषा=साधारण [[ब्रज भाषा]] | ||

| + | |विद्यालय= | ||

| + | |शिक्षा= | ||

| + | |पुरस्कार-उपाधि= | ||

| + | |प्रसिद्धि= | ||

| + | |विशेष योगदान=प्रकृति वर्णन, कृष्णभक्ति | ||

| + | |नागरिकता=भारतीय | ||

| + | |संबंधित लेख= | ||

| + | |शीर्षक 1= | ||

| + | |पाठ 1= | ||

| + | |शीर्षक 2= | ||

| + | |पाठ 2= | ||

| + | |अन्य जानकारी= [[भारतेन्दु हरिश्चन्द्र]] ने जिन [[मुस्लिम]] हरिभक्तों के लिये कहा था, "इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिन्दू वारिए" उनमें "रसखान" का नाम सर्वोपरि है। | ||

| + | |बाहरी कड़ियाँ= | ||

| + | |अद्यतन= | ||

| + | }} | ||

| + | |- | ||

| + | | style="width:18em; float:right;"| | ||

| + | <div style="border:thin solid #a7d7f9; margin:10px"> | ||

| + | {| align="center" | ||

| + | ! रसखान की रचनाएँ | ||

| + | |} | ||

| + | <div style="height: 250px; overflow:auto; overflow-x: hidden; width:99%"> | ||

| + | {{रसखान की रचनाएँ}} | ||

| + | </div></div> | ||

| + | |} | ||

| + | [[हिन्दी साहित्य]] में [[कृष्ण]] भक्त तथा [[रीतिकाल|रीतिकालीन]] कवियों में रसखान का महत्त्वपूर्ण स्थान है। 'रसखान' को [[रस]] की ख़ान कहा जाता है। इनके काव्य में भक्ति, [[श्रृंगार रस]] दोनों प्रधानता से मिलते हैं। रसखान कृष्ण भक्त हैं और प्रभु के सगुण और निर्गुण निराकार रूप के प्रति श्रद्धालु हैं। | ||

| + | |||

| + | ==रसखान का प्रकृति चित्रण== | ||

| + | [[चित्र:raskhan-1.jpg|[[रसखान]] की समाधि, [[महावन]], [[मथुरा]]|thumb|250px]] | ||

| + | मानस और उसको धारण करने वाले शरीर को तथा मनुष्य के निर्माण भाग को छोडकर अन्य समस्त चेतन और अचेतन सृष्टि-प्रसार को प्रकृति स्वीकार किया जाता है।<ref>प्रकृति और काव्य पृ0 4</ref> व्यावहारिक रूप से तो जितनी मानवेतर सृष्टि है उसको हम प्रकृति कहते हैं किन्तु दार्शनिक दृष्टि से हमारा शरीर और मन उसकी ज्ञानेन्द्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आदि सूक्ष्म तत्त्व प्रकृति के अंतर्भूत हैं।<ref>हिन्दी काव्य में प्रकृति चित्रण, पृ0 6</ref> काव्य में प्रकृति चित्रण हर काल में मिलता है। संस्कृत काव्य से लेकर आधुनिक काव्य तक में प्रकृति के दर्शन होते हैं। यह स्वाभाविक भी है। मानव अध्ययन भले ही काव्य का मुख्य विषय माना गया हो किन्तु प्रकृति के साहचर्य बिना मानव की चेष्टाएं और मनोदशाएं भावहीन-सी होने लगती हैं। [[यमुना के घाट, मथुरा|यमुना तट]], वंशीवट, [[कदंब]] के वृक्ष और [[:श्रेणी:ब्रज के वन|ब्रज के वन]] बाग-तड़ाग-बिना नट नागर कृष्ण की समस्त लीलाएं शून्य एवं नीरस-सी प्रतीत होती हैं। अत: प्रकृति के अभाव में किसी सुंदर काव्य की कल्पना कुछ अधूरी-सी ही प्रतीत होती है। काव्य में प्रकृति चित्रण भिन्न-भिन्न रूपों में मिलता है। रसखान के काव्य में प्रकृति की छटा तीन रूपों में दृष्टिगोचर होती है। | ||

| + | *[[कृष्ण]] की विहार-भूमि [[वृन्दावन]], करील कुंज, [[कालिंदी नदी]] कूल आदि का विशद वर्णन प्रकृति सहचरी के रूप में मिलता है। | ||

| + | *संयोग और वियोग दोनों पक्षों में प्रकृति मानव भावनाओं की पोषिका रही है। कृष्ण-[[गोपी|गोपिका]] मिलन और विरह वर्णन में रसखान ने प्रकृति उद्दीपन विभावों के अंतर्गत दिखाया है। | ||

*साथ ही अपने आराध्य के कोमल सौंदर्यमय पक्ष के निरूपण के लिए अलंकार रूप में प्रकृति को अपनाया है। | *साथ ही अपने आराध्य के कोमल सौंदर्यमय पक्ष के निरूपण के लिए अलंकार रूप में प्रकृति को अपनाया है। | ||

==प्रकृति उद्दीपन रूप में== | ==प्रकृति उद्दीपन रूप में== | ||

| − | भारतीय काव्य-शास्त्र में प्रकृति की मान्यता उद्दीपन विभाव के रूप में स्वीकार की गई है। जब किसी स्थायी भाव का आलंबन प्रकृति न होकर अन्य कोई प्रत्यक्ष आलंबन होता है, उस समय प्रकृति भावों को उद्दीप्त करने के कारण उद्दीपन विभाव के अंतर्गत आती है। प्रकृति और मनुष्य का सम्बन्ध स्थायी होने के कारण मन की किसी भी दशा में प्रकृति उसे प्रभावित करती है। प्राकृतिक दृश्य संयोग-वियोग में आश्रय के हृदय में जगे हुए भावों को तीव्रतर कर देते हैं। सम्भवत: यही कारण है कि कवियों ने प्रकृति के उद्दीपन पक्ष को अधिक महत्त्व दिया है। रसखान ने काव्य-रचना करते समय काव्य शास्त्र को दृष्टि में नहीं रखा। काव्य के भावुक गायक के लिए काव्य शास्त्र के नियमों का पालन आवश्यक नहीं था। रसखान का उद्देश्य प्रकृति के विभिन्न स्वरूपों का चित्रण करना नहीं था। उन्होंने तो प्रेम में मस्त होकर कृष्ण का लीला-गान किया। ये लीलाएं प्रकृति के रमणीय क्षेत्र में पल्लवित हुईं। इसलिए स्वाभाविक रूप से ही कहीं-कहीं प्रकृति ने उद्दीपन का कार्य किया है। कृष्ण से सम्बन्ध होने के कारण गोपियां कृष्ण को बन | + | भारतीय काव्य-शास्त्र में प्रकृति की मान्यता उद्दीपन विभाव के रूप में स्वीकार की गई है। जब किसी स्थायी भाव का आलंबन प्रकृति न होकर अन्य कोई प्रत्यक्ष आलंबन होता है, उस समय प्रकृति भावों को उद्दीप्त करने के कारण उद्दीपन विभाव के अंतर्गत आती है। प्रकृति और मनुष्य का सम्बन्ध स्थायी होने के कारण मन की किसी भी दशा में प्रकृति उसे प्रभावित करती है। प्राकृतिक दृश्य संयोग-वियोग में आश्रय के हृदय में जगे हुए भावों को तीव्रतर कर देते हैं। सम्भवत: यही कारण है कि कवियों ने प्रकृति के उद्दीपन पक्ष को अधिक महत्त्व दिया है। रसखान ने काव्य-रचना करते समय काव्य शास्त्र को दृष्टि में नहीं रखा। काव्य के भावुक गायक के लिए काव्य शास्त्र के नियमों का पालन आवश्यक नहीं था। रसखान का उद्देश्य प्रकृति के विभिन्न स्वरूपों का चित्रण करना नहीं था। उन्होंने तो प्रेम में मस्त होकर कृष्ण का लीला-गान किया। ये लीलाएं प्रकृति के रमणीय क्षेत्र में पल्लवित हुईं। इसलिए स्वाभाविक रूप से ही कहीं-कहीं प्रकृति ने उद्दीपन का कार्य किया है। कृष्ण से सम्बन्ध होने के कारण गोपियां कृष्ण को बन बाग़ तड़ागनि कुंज गली<ref>सुजान रसखान, 88</ref> के मध्य ही देखकर सुख का अनुभव करती हैं। कृष्ण का रूप-सौन्दर्य प्रकृति के सान्निध्य के कारण और भी प्रभावोत्पादक प्रतीत होता है— |

कैसो मनोहर बानक मोहन सोहन सुंदर काम तें आली।<br /> | कैसो मनोहर बानक मोहन सोहन सुंदर काम तें आली।<br /> | ||

जाहि बिलोकत लाज तजी कुल छूटौ है नैननि की चल चाली।<br /> | जाहि बिलोकत लाज तजी कुल छूटौ है नैननि की चल चाली।<br /> | ||

| पंक्ति 12: | पंक्ति 59: | ||

कुंजगली मधि मोहन सोहन देख्यौ सखी वह रूप-रसाली॥<ref>सुजान रसखान, 158</ref> यहाँ कुंज गली उद्दीपन विभाव के अन्तर्गत है। कृष्ण के समीप होने के कारण जेठ की झुलसा देने वाली धूप भी सुखदायी प्रतीत होती है। वे कह उठती हैं—<br /> | कुंजगली मधि मोहन सोहन देख्यौ सखी वह रूप-रसाली॥<ref>सुजान रसखान, 158</ref> यहाँ कुंज गली उद्दीपन विभाव के अन्तर्गत है। कृष्ण के समीप होने के कारण जेठ की झुलसा देने वाली धूप भी सुखदायी प्रतीत होती है। वे कह उठती हैं—<br /> | ||

जेठ की घाम भई सुखधाम अनंद ही अंग ही अंग समाहीं।<ref>सुजान रसखान, 185</ref> संयोग के समय प्रकृति उद्दीपन के कर्त्तव्य को उचित रूप से पूरा करती है। प्रिय की निकटता के कारण दाहक वस्तुओं का प्रभाव भी शीतल हो गया। बंसत वर्णन भी उद्दीपन विभाव के अन्तर्गत ही है। कृष्ण संयोग के कारण यह कितना सुखदायी प्रतीत हो रहा है—<br /> | जेठ की घाम भई सुखधाम अनंद ही अंग ही अंग समाहीं।<ref>सुजान रसखान, 185</ref> संयोग के समय प्रकृति उद्दीपन के कर्त्तव्य को उचित रूप से पूरा करती है। प्रिय की निकटता के कारण दाहक वस्तुओं का प्रभाव भी शीतल हो गया। बंसत वर्णन भी उद्दीपन विभाव के अन्तर्गत ही है। कृष्ण संयोग के कारण यह कितना सुखदायी प्रतीत हो रहा है—<br /> | ||

| − | डहडही बैरी मंजुडार सहकार की पै, | + | <poem>डहडही बैरी मंजुडार सहकार की पै, |

| − | चहचही चुहल चहूँकित अलीन की। | + | चहचही चुहल चहूँकित अलीन की। |

| − | लहलही लोनी लता लपटी तमालन पै, | + | लहलही लोनी लता लपटी तमालन पै, |

| − | कहकही तापै कोकिला की काकलीन की। | + | कहकही तापै कोकिला की काकलीन की। |

| − | तहतही करि रसखानि के मिलन हेत, | + | तहतही करि रसखानि के मिलन हेत, |

| − | बहबही बानि तजि मानस मलीन की। | + | बहबही बानि तजि मानस मलीन की। |

| − | महमही मंद-मंद मारुत मिलनि तैसी, | + | महमही मंद-मंद मारुत मिलनि तैसी, |

| − | गहगही खिलनि गुलाब की कलीन की।<ref>सुजान रसखान, 199</ref> वियोग की दशा में प्रकृति के समस्त उपकरण वियोगमग्न [[गोपी]] के ताप को बढ़ाने वाले हैं। फूलों के वन में फूलने से, भौरों के गुंजारने से, बंसत में कोकिल की किलकार सुनकर सबके कंत विदेश से लौट आते हैं वे अपने प्रिय से आग्रह करती हैं कि तुम इतने कठोर क्यों हो गये कि मेरी पीर का तुम्हें अनुभव नहीं होता। कोकिल की कूक सुनकर वियोग-ताप और बढ़ जाता है। हृदय में हूक-सी होने लगती है—<br /> | + | गहगही खिलनि गुलाब की कलीन की।</poem><ref>सुजान रसखान, 199</ref> वियोग की दशा में प्रकृति के समस्त उपकरण वियोगमग्न [[गोपी]] के ताप को बढ़ाने वाले हैं। फूलों के वन में फूलने से, भौरों के गुंजारने से, बंसत में कोकिल की किलकार सुनकर सबके कंत विदेश से लौट आते हैं वे अपने प्रिय से आग्रह करती हैं कि तुम इतने कठोर क्यों हो गये कि मेरी पीर का तुम्हें अनुभव नहीं होता। कोकिल की कूक सुनकर वियोग-ताप और बढ़ जाता है। हृदय में हूक-सी होने लगती है—<br /> |

फूलत फूल सबै बन बागन बोलत भौंर बसंत के आवत।<br /> | फूलत फूल सबै बन बागन बोलत भौंर बसंत के आवत।<br /> | ||

कोयल की किलकार सुनै सब कंत विदेसन ते धावत॥<br /> | कोयल की किलकार सुनै सब कंत विदेसन ते धावत॥<br /> | ||

| पंक्ति 25: | पंक्ति 72: | ||

हूक सी सालत है हिय में जब बैरिन कोयल कूक सुनावत॥<ref>पद 34, भवानीशंकर यांज्ञिक जी से प्राप्त, हस्तलिखित याज्ञिक संग्रह, बस्ता नं0 22, नागरी प्रचारिणी सभा काशी</ref> प्रिय के साथ उद्दीपन उपकरण भावों का उत्कर्ष कर सुखदायी बनते हैं किंतु वियोग में हृदय भार का अनुभव करता हुआ व्यग्र हो उठता है। उसे संयोगदशा के सुखदायी पदार्थ दाहक प्रतीत होते हैं। बसंत में कृष्ण के समीप होने के कारण चहचहाहट, लहलहाहट आ गई थी, किंतु कृष्ण के दूर होने पर कोकिल की कूक भी दुखदायी प्रतीत होने लगी। कोकिल के लिए बैरिन विशेषण का प्रयोग किया गया। इसी प्रकार का भाव [[सूरदास]] में भी मिलता है—<br /> | हूक सी सालत है हिय में जब बैरिन कोयल कूक सुनावत॥<ref>पद 34, भवानीशंकर यांज्ञिक जी से प्राप्त, हस्तलिखित याज्ञिक संग्रह, बस्ता नं0 22, नागरी प्रचारिणी सभा काशी</ref> प्रिय के साथ उद्दीपन उपकरण भावों का उत्कर्ष कर सुखदायी बनते हैं किंतु वियोग में हृदय भार का अनुभव करता हुआ व्यग्र हो उठता है। उसे संयोगदशा के सुखदायी पदार्थ दाहक प्रतीत होते हैं। बसंत में कृष्ण के समीप होने के कारण चहचहाहट, लहलहाहट आ गई थी, किंतु कृष्ण के दूर होने पर कोकिल की कूक भी दुखदायी प्रतीत होने लगी। कोकिल के लिए बैरिन विशेषण का प्रयोग किया गया। इसी प्रकार का भाव [[सूरदास]] में भी मिलता है—<br /> | ||

बिन गोपाल बैरिन भई कुंजै।<br /> | बिन गोपाल बैरिन भई कुंजै।<br /> | ||

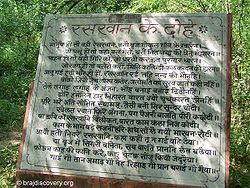

| + | [[चित्र:raskhan-2.jpg|[[रसखान]] के दोहे, [[महावन]], [[मथुरा]]|thumb|250px]] | ||

तब ये लता लगति अति सीतल अब भई विषम ज्वाल की पुंजै।<ref>भ्रमरगीत-सार, पद 85</ref> रसखान ने प्रकृति वर्णन उद्दीपन रूप में कम किया है। उनका उद्देश्य प्रकृति चित्रण नहीं था फिर भी प्रकृति के उद्दीपन-रूप-वर्णन में उन्हें पूर्ण सफलता मिली है। वे मानव तथा प्रकृति के बीच सुन्दरता और सहृदयता से कोमल भावनाओं का प्रदर्शन करने में सफल हुए हैं। | तब ये लता लगति अति सीतल अब भई विषम ज्वाल की पुंजै।<ref>भ्रमरगीत-सार, पद 85</ref> रसखान ने प्रकृति वर्णन उद्दीपन रूप में कम किया है। उनका उद्देश्य प्रकृति चित्रण नहीं था फिर भी प्रकृति के उद्दीपन-रूप-वर्णन में उन्हें पूर्ण सफलता मिली है। वे मानव तथा प्रकृति के बीच सुन्दरता और सहृदयता से कोमल भावनाओं का प्रदर्शन करने में सफल हुए हैं। | ||

==प्रकृति अलंकार रूप में== | ==प्रकृति अलंकार रूप में== | ||

उपमान-चयन करते समय सभी कवियों ने प्रकृति के असीम भंडार से लाभ उठाया है। यह स्वाभाविक भी है। [[सूर्य देवता|सूर्य]], [[चंद्र देवता|चंद्र]], [[नक्षत्र]], मेघ, आंधी, समुद्र, वन, पर्वत, लता, वृक्ष, पुष्प, भ्रमर आदि हमारे जीवन से घनिष्ठ सम्बन्ध रखते हैं। इसीलिए किसी वस्तु का वर्णन करते समय सादृश्यों के लिए प्रकृति ही हमारी सहायिका हुई है। रसखान ने अलंकार रूप में प्रकृति का रमणीय चित्रण किया है। उपमाएं और उत्प्रेक्षाएं बहुत ही सार्थक एवं सुन्दर हैं। अधिकांश उपमान काव्य-परम्परा में बंधे हुए हैं या कवि-समय सिद्ध हैं। सूरदास की भांति उन्होंने प्रकृति के गिने चुने स्वरूपों का वर्णन बार-बार किया है, किंतु बड़े स्वाभाविक ढंग से। प्रकृति का चित्रण अप्रस्तुत रूप में भी किया गया है। मुख के लिए प्रसिद्ध उपमान चन्द्रमा<ref>सुजान रसखान, 53</ref> और कमल नयनों के लिए मृग, खंजन, मीन और सरोज<ref>सुजान रसखान, 72, 53</ref>, पीतांबर के लिए दामिनी<ref>सुजान रसखान, 67</ref>, सौंदर्य के लिए धन, चंद्रमा, हास्य के लिए सुधानिधि<ref>सुजान रसखान, 133</ref> आदि उपमानों का सहारा लिया गया है। रसखान ने आंगिक सौंदर्य के निरूपण में उपमान योजना करते समय समस्त प्राकृतिक उपमानों का सहारा लिया है। | उपमान-चयन करते समय सभी कवियों ने प्रकृति के असीम भंडार से लाभ उठाया है। यह स्वाभाविक भी है। [[सूर्य देवता|सूर्य]], [[चंद्र देवता|चंद्र]], [[नक्षत्र]], मेघ, आंधी, समुद्र, वन, पर्वत, लता, वृक्ष, पुष्प, भ्रमर आदि हमारे जीवन से घनिष्ठ सम्बन्ध रखते हैं। इसीलिए किसी वस्तु का वर्णन करते समय सादृश्यों के लिए प्रकृति ही हमारी सहायिका हुई है। रसखान ने अलंकार रूप में प्रकृति का रमणीय चित्रण किया है। उपमाएं और उत्प्रेक्षाएं बहुत ही सार्थक एवं सुन्दर हैं। अधिकांश उपमान काव्य-परम्परा में बंधे हुए हैं या कवि-समय सिद्ध हैं। सूरदास की भांति उन्होंने प्रकृति के गिने चुने स्वरूपों का वर्णन बार-बार किया है, किंतु बड़े स्वाभाविक ढंग से। प्रकृति का चित्रण अप्रस्तुत रूप में भी किया गया है। मुख के लिए प्रसिद्ध उपमान चन्द्रमा<ref>सुजान रसखान, 53</ref> और कमल नयनों के लिए मृग, खंजन, मीन और सरोज<ref>सुजान रसखान, 72, 53</ref>, पीतांबर के लिए दामिनी<ref>सुजान रसखान, 67</ref>, सौंदर्य के लिए धन, चंद्रमा, हास्य के लिए सुधानिधि<ref>सुजान रसखान, 133</ref> आदि उपमानों का सहारा लिया गया है। रसखान ने आंगिक सौंदर्य के निरूपण में उपमान योजना करते समय समस्त प्राकृतिक उपमानों का सहारा लिया है। | ||

| − | + | ;शरीर की उपमा बाग़ से देते हुए कहते हैं- | |

| − | बागन काहे को जाओ पिया घर बैठे ही | + | <poem>बागन काहे को जाओ पिया घर बैठे ही बाग़ लगाय दिखाऊँ। |

| − | एड़ी अनार सी मोरि रही, बहियाँ दोउ चंपे की डार नवाऊँ। | + | एड़ी अनार सी मोरि रही, बहियाँ दोउ चंपे की डार नवाऊँ। |

| − | छातिन मैं रस के निबुवा अरु घूँघट खोलि कै दाख चखाऊँ। | + | छातिन मैं रस के निबुवा अरु घूँघट खोलि कै दाख चखाऊँ। |

| − | ढाँगन के रस के चस के रति फूलनि की रसखानि लुटाऊँ॥<ref>सुजान रसखान, 122</ref> | + | ढाँगन के रस के चस के रति फूलनि की रसखानि लुटाऊँ॥</poem><ref>सुजान रसखान, 122</ref> |

| − | + | ;दानलीला वर्णन में गोपी के डरने तथा कांपने का वर्णन बड़ा स्वाभाविक तथा चमत्कारिक है। यहाँ रसखान के सूक्ष्म निरीक्षण के दर्शन होते है- | |

| − | पहले दधि लै गई गोकुल मैं चख चारि भए नटनागर पै। | + | <poem>पहले दधि लै गई गोकुल मैं चख चारि भए नटनागर पै। |

| − | रसखानि करी उनि मैनमई कहैं दान दै दान खरे अर पै। | + | रसखानि करी उनि मैनमई कहैं दान दै दान खरे अर पै। |

| − | नख तैं सिख नील निचोल लपेटे सखी सम भाँति कँपै डरपै। | + | नख तैं सिख नील निचोल लपेटे सखी सम भाँति कँपै डरपै। |

| − | मनौ दामिनी सावन के घन मैं निकसै नहीं भीतर ही तरपै।<ref>सुजान रसखान, 39</ref> नील वस्त्र धारण किये गोपी इस प्रकार डरकर कांप रही है जैसे सावन की चपला मेघों के भीतर ही भीतर चमकती है और बाहर नहीं निकलती। रसखान ने पीतांबर की उपमा दामिनि की दुति से दी है-<br /> | + | मनौ दामिनी सावन के घन मैं निकसै नहीं भीतर ही तरपै।</poem><ref>सुजान रसखान, 39</ref> नील वस्त्र धारण किये गोपी इस प्रकार डरकर कांप रही है जैसे सावन की चपला मेघों के भीतर ही भीतर चमकती है और बाहर नहीं निकलती। रसखान ने पीतांबर की उपमा दामिनि की दुति से दी है-<br /> |

रसखानि लखें तन पीत पटा सत दामिनि की दुति लाजति है।<ref>सुजान रसखान, 67</ref> | रसखानि लखें तन पीत पटा सत दामिनि की दुति लाजति है।<ref>सुजान रसखान, 67</ref> | ||

| − | + | ;रसखान ने दामिनी का उपमान रूप में प्रयोग कई स्थलों पर किया है। कृष्ण के रवि कुंडल दामिनी के समान दमकते हैं।<ref>सुजान रसखान 94</ref> फाग खेलती हुई, गुलाब उड़ाती हुई ब्रज बालाओं की उपमा भी सावन की चपला से दी है- | |

| − | रसखानि गुलाल की घूँघर में ब्रजबालन की दुति यौं दमकैं। | + | <poem>रसखानि गुलाल की घूँघर में ब्रजबालन की दुति यौं दमकैं। |

| − | मनो सावन साँझ ललाई के माँझ चहूँ दिसि ते चपला चमकै।<ref>सुजान रसखान 198</ref> | + | मनो सावन साँझ ललाई के माँझ चहूँ दिसि ते चपला चमकै।</poem><ref>सुजान रसखान 198</ref> |

| − | + | ;रसखान प्रेम की उपमा कमल तंतु की क्षीणता से देते हुए कहते हैं—<br /> | |

कमल तंतु सो हीन अरु कठिन खडग की धार।<br /> | कमल तंतु सो हीन अरु कठिन खडग की धार।<br /> | ||

| − | अति सूघो टेढ़ो बहुरि, प्रेम पंथ अनिवार॥<ref>प्रेम वाटिका, 6</ref> | + | अति सूघो टेढ़ो बहुरि, प्रेम पंथ अनिवार॥<ref>[[प्रेम वाटिका]], 6</ref> |

| − | + | ;रसखान के काव्य में [[प्रतीप अलंकार|प्रतीप]], [[उत्प्रेक्षा अलंकार|उत्प्रेक्षा]], [[व्यतिरेक अलंकार|व्यतिरेक]] आदि अलंकारों में सर्वत्र प्रकृति को ही आधार बनाया गया है। प्रतीप के आधार पर उन्होंने प्रकृति को जलाया भी है—<br /> | |

मनौ इंदुबधून लजावन कौं सब ज्ञानिन काढ़ि धरी गन-सी।<ref>सुजान रसखान 47</ref> | मनौ इंदुबधून लजावन कौं सब ज्ञानिन काढ़ि धरी गन-सी।<ref>सुजान रसखान 47</ref> | ||

| − | + | ;उत्प्रेक्षा का आधार भी प्रकृति को ही बनाया है- | |

| − | सागर को सलिता जिमि धावै न रोकी रहै कुल को पुल टूट्यौ। | + | <poem>सागर को सलिता जिमि धावै न रोकी रहै कुल को पुल टूट्यौ। |

| − | मत्त भयौ मन संग फिरै रसखानि सरूप सुधारस घूट्यौ।<ref>सुजान रसखान 178</ref> | + | मत्त भयौ मन संग फिरै रसखानि सरूप सुधारस घूट्यौ।</poem><ref>सुजान रसखान 178</ref> |

| − | + | ;प्रकृति के आधार पर रसखान ने उपमेय को अधिक सुन्दर दिखाकर व्यतिरेक की व्यंजना की है- | |

आली लला घन सों अति सुंदर तैसो लसै पियरो उपरैना।<ref>सुजान रसखान 192</ref> | आली लला घन सों अति सुंदर तैसो लसै पियरो उपरैना।<ref>सुजान रसखान 192</ref> | ||

| + | {{tocright}} | ||

==रसखान का ऋतु-वर्णन== | ==रसखान का ऋतु-वर्णन== | ||

| + | [[चित्र:raskhan-3.jpg|[[रसखान]] की समाधि, [[महावन]], [[मथुरा]]|thumb|250px]] | ||

रसखान ने काव्य-परंपरा से आई हुई ऋतु-वर्णन की परिपाटी को नहीं अपनाया। इसलिए उनके काव्य में बारहमासा या षड्ऋतु-वर्णन के दर्शन नहीं होते। एक अवसर पर जेठ की घाम की चर्चा की है—<br /> | रसखान ने काव्य-परंपरा से आई हुई ऋतु-वर्णन की परिपाटी को नहीं अपनाया। इसलिए उनके काव्य में बारहमासा या षड्ऋतु-वर्णन के दर्शन नहीं होते। एक अवसर पर जेठ की घाम की चर्चा की है—<br /> | ||

जेठ की घाम भई सुखधाम अनंद ही अंग ही अंग समाहीं।<ref>सुजान रसखान 185</ref> | जेठ की घाम भई सुखधाम अनंद ही अंग ही अंग समाहीं।<ref>सुजान रसखान 185</ref> | ||

*फाल्गुन लगने का वर्णन भी एक पद में किया है— | *फाल्गुन लगने का वर्णन भी एक पद में किया है— | ||

फागुन लाग्यौ सखी जब तें तब तें ब्रजमंडल धूम मच्यौ है।<ref>सुजान रसखान, 192</ref>) | फागुन लाग्यौ सखी जब तें तब तें ब्रजमंडल धूम मच्यौ है।<ref>सुजान रसखान, 192</ref>) | ||

| − | + | ;रसखान ने बसंत का वर्णन भी बहुत सुंदर किया है। बसंत का रमणीय दृश्य हृदय पटल पर अंकित हो जाता है- | |

| − | डहडही बैरी मंजुडार सहकार की पै, | + | <poem>डहडही बैरी मंजुडार सहकार की पै, |

| − | चहचही चुहल चहूँकित अलीन की। | + | चहचही चुहल चहूँकित अलीन की। |

| − | लहलही लोनी लता लपटी तमालन पै, | + | लहलही लोनी लता लपटी तमालन पै, |

| − | कहकही तापै कोकिला की काकलीन की। | + | कहकही तापै कोकिला की काकलीन की। |

| − | तहतही करि रसखानि के मिलन हेत, | + | तहतही करि रसखानि के मिलन हेत, |

| − | बहबही बानि तजि मानस मलीन की। | + | बहबही बानि तजि मानस मलीन की। |

| − | महमही मंद मंद मारुत मिलनि तैसी, | + | महमही मंद मंद मारुत मिलनि तैसी, |

| − | गहगही खिलनी गुलाब की कलीन की।<ref>सुजान रसखान 199</ref> | + | गहगही खिलनी गुलाब की कलीन की।</poem><ref>सुजान रसखान 199</ref> |

रसखान का उद्देश्य प्रकृति वर्णन नहीं था फिर भी उनके काव्य में जहां कहीं प्रकृति का निरूपण किया गया है वहां बहुत ही रमणीय दृश्य उपस्थित किये गये हैं। वास्तविकता तो यह है कि रसखान ने अपने आराध्य देव [[कृष्ण]] को प्रकृति के साहचर्य में प्रकृति के उपमानों से ही सजाकर दर्शाया है। | रसखान का उद्देश्य प्रकृति वर्णन नहीं था फिर भी उनके काव्य में जहां कहीं प्रकृति का निरूपण किया गया है वहां बहुत ही रमणीय दृश्य उपस्थित किये गये हैं। वास्तविकता तो यह है कि रसखान ने अपने आराध्य देव [[कृष्ण]] को प्रकृति के साहचर्य में प्रकृति के उपमानों से ही सजाकर दर्शाया है। | ||

| पंक्ति 71: | पंक्ति 121: | ||

अत: रसखान के काव्य के भाव-पक्ष का अनुशीलन करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि वे मुख्यतया श्रृंगार के दोनों ही पक्षों- संयोग और विप्रलंभ का चित्रण किया है, तथापि संयोग को ही विशेष महत्त्व दिया है। पूर्वराग, मान और प्रवास के एकाध ही उदाहरण उपलब्ध हैं। भक्त होते हुए भी उन्होंने भक्ति रस की अपेक्षा श्रृंगार रस के वर्णन में अधिक रुचि दिखाई। इसका प्रधान कारण कृष्ण भक्ति शाखा में वर्णित कृष्ण का सौंदर्यमय मधुर रूप है। इसी कारण वत्सल भक्ति रस अथवा शुद्ध वात्सल्य रस की भी अधिक व्यंजना नहीं हुई। यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि उन्होंने आलंबन कृष्ण और आश्रय गोपियों के चित्रण पर ही विशेष ध्यान दिया है। इस वर्णन में उन्होंने उन्हीं प्राकृतिक तथा अप्राकृतिक पदार्थों का निरूपण किया है जिनका कृष्ण विषयक रति से साक्षात संबंध है। अत: उनका प्रकृति वर्णन व्यापक और वैविध्यपूर्ण नहीं है। [[यमुना नदी|यमुना]] करील कुंज आदि में ही परिसीमित है। वह भी केवल उद्दीपन की दृष्टि से किया गया है। परंतु मात्रा विस्तार की दृष्टि से अधिक न होने पर भी उनकी कविता का भाव-पक्ष काव्य सौंदर्य से शोभित है। | अत: रसखान के काव्य के भाव-पक्ष का अनुशीलन करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि वे मुख्यतया श्रृंगार के दोनों ही पक्षों- संयोग और विप्रलंभ का चित्रण किया है, तथापि संयोग को ही विशेष महत्त्व दिया है। पूर्वराग, मान और प्रवास के एकाध ही उदाहरण उपलब्ध हैं। भक्त होते हुए भी उन्होंने भक्ति रस की अपेक्षा श्रृंगार रस के वर्णन में अधिक रुचि दिखाई। इसका प्रधान कारण कृष्ण भक्ति शाखा में वर्णित कृष्ण का सौंदर्यमय मधुर रूप है। इसी कारण वत्सल भक्ति रस अथवा शुद्ध वात्सल्य रस की भी अधिक व्यंजना नहीं हुई। यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि उन्होंने आलंबन कृष्ण और आश्रय गोपियों के चित्रण पर ही विशेष ध्यान दिया है। इस वर्णन में उन्होंने उन्हीं प्राकृतिक तथा अप्राकृतिक पदार्थों का निरूपण किया है जिनका कृष्ण विषयक रति से साक्षात संबंध है। अत: उनका प्रकृति वर्णन व्यापक और वैविध्यपूर्ण नहीं है। [[यमुना नदी|यमुना]] करील कुंज आदि में ही परिसीमित है। वह भी केवल उद्दीपन की दृष्टि से किया गया है। परंतु मात्रा विस्तार की दृष्टि से अधिक न होने पर भी उनकी कविता का भाव-पक्ष काव्य सौंदर्य से शोभित है। | ||

| − | ==टीका टिप्पणी== | + | {{लेख प्रगति|आधार=|प्रारम्भिक=प्रारम्भिक2 |माध्यमिक= |पूर्णता= |शोध= }} |

| + | ==टीका टिप्पणी और संदर्भ== | ||

| + | {{reflist|2}} | ||

<references/> | <references/> | ||

| − | == | + | ==संबंधित लेख== |

| − | {{रसखान2}} | + | {{रसखान2}}{{रसखान}}{{भारत के कवि}} |

| − | {{रसखान}} | + | [[Category:भक्ति साहित्य]][[Category:भक्ति काल]] |

| − | [[Category:साहित्य | + | [[Category:रसखान]][[Category:सगुण भक्ति]][[Category:साहित्य कोश]] |

| − | |||

| − | |||

| − | [[Category: | ||

__INDEX__ | __INDEX__ | ||

| + | __NOTOC__ | ||

08:54, 17 जुलाई 2017 के समय का अवतरण

| ||||||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||

हिन्दी साहित्य में कृष्ण भक्त तथा रीतिकालीन कवियों में रसखान का महत्त्वपूर्ण स्थान है। 'रसखान' को रस की ख़ान कहा जाता है। इनके काव्य में भक्ति, श्रृंगार रस दोनों प्रधानता से मिलते हैं। रसखान कृष्ण भक्त हैं और प्रभु के सगुण और निर्गुण निराकार रूप के प्रति श्रद्धालु हैं।

रसखान का प्रकृति चित्रण

मानस और उसको धारण करने वाले शरीर को तथा मनुष्य के निर्माण भाग को छोडकर अन्य समस्त चेतन और अचेतन सृष्टि-प्रसार को प्रकृति स्वीकार किया जाता है।[1] व्यावहारिक रूप से तो जितनी मानवेतर सृष्टि है उसको हम प्रकृति कहते हैं किन्तु दार्शनिक दृष्टि से हमारा शरीर और मन उसकी ज्ञानेन्द्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आदि सूक्ष्म तत्त्व प्रकृति के अंतर्भूत हैं।[2] काव्य में प्रकृति चित्रण हर काल में मिलता है। संस्कृत काव्य से लेकर आधुनिक काव्य तक में प्रकृति के दर्शन होते हैं। यह स्वाभाविक भी है। मानव अध्ययन भले ही काव्य का मुख्य विषय माना गया हो किन्तु प्रकृति के साहचर्य बिना मानव की चेष्टाएं और मनोदशाएं भावहीन-सी होने लगती हैं। यमुना तट, वंशीवट, कदंब के वृक्ष और ब्रज के वन बाग-तड़ाग-बिना नट नागर कृष्ण की समस्त लीलाएं शून्य एवं नीरस-सी प्रतीत होती हैं। अत: प्रकृति के अभाव में किसी सुंदर काव्य की कल्पना कुछ अधूरी-सी ही प्रतीत होती है। काव्य में प्रकृति चित्रण भिन्न-भिन्न रूपों में मिलता है। रसखान के काव्य में प्रकृति की छटा तीन रूपों में दृष्टिगोचर होती है।

- कृष्ण की विहार-भूमि वृन्दावन, करील कुंज, कालिंदी नदी कूल आदि का विशद वर्णन प्रकृति सहचरी के रूप में मिलता है।

- संयोग और वियोग दोनों पक्षों में प्रकृति मानव भावनाओं की पोषिका रही है। कृष्ण-गोपिका मिलन और विरह वर्णन में रसखान ने प्रकृति उद्दीपन विभावों के अंतर्गत दिखाया है।

- साथ ही अपने आराध्य के कोमल सौंदर्यमय पक्ष के निरूपण के लिए अलंकार रूप में प्रकृति को अपनाया है।

प्रकृति उद्दीपन रूप में

भारतीय काव्य-शास्त्र में प्रकृति की मान्यता उद्दीपन विभाव के रूप में स्वीकार की गई है। जब किसी स्थायी भाव का आलंबन प्रकृति न होकर अन्य कोई प्रत्यक्ष आलंबन होता है, उस समय प्रकृति भावों को उद्दीप्त करने के कारण उद्दीपन विभाव के अंतर्गत आती है। प्रकृति और मनुष्य का सम्बन्ध स्थायी होने के कारण मन की किसी भी दशा में प्रकृति उसे प्रभावित करती है। प्राकृतिक दृश्य संयोग-वियोग में आश्रय के हृदय में जगे हुए भावों को तीव्रतर कर देते हैं। सम्भवत: यही कारण है कि कवियों ने प्रकृति के उद्दीपन पक्ष को अधिक महत्त्व दिया है। रसखान ने काव्य-रचना करते समय काव्य शास्त्र को दृष्टि में नहीं रखा। काव्य के भावुक गायक के लिए काव्य शास्त्र के नियमों का पालन आवश्यक नहीं था। रसखान का उद्देश्य प्रकृति के विभिन्न स्वरूपों का चित्रण करना नहीं था। उन्होंने तो प्रेम में मस्त होकर कृष्ण का लीला-गान किया। ये लीलाएं प्रकृति के रमणीय क्षेत्र में पल्लवित हुईं। इसलिए स्वाभाविक रूप से ही कहीं-कहीं प्रकृति ने उद्दीपन का कार्य किया है। कृष्ण से सम्बन्ध होने के कारण गोपियां कृष्ण को बन बाग़ तड़ागनि कुंज गली[3] के मध्य ही देखकर सुख का अनुभव करती हैं। कृष्ण का रूप-सौन्दर्य प्रकृति के सान्निध्य के कारण और भी प्रभावोत्पादक प्रतीत होता है—

कैसो मनोहर बानक मोहन सोहन सुंदर काम तें आली।

जाहि बिलोकत लाज तजी कुल छूटौ है नैननि की चल चाली।

अधरा मुसकान तरंग लसै रसखानि सुहाई महाछबि छाली।

कुंजगली मधि मोहन सोहन देख्यौ सखी वह रूप-रसाली॥[4] यहाँ कुंज गली उद्दीपन विभाव के अन्तर्गत है। कृष्ण के समीप होने के कारण जेठ की झुलसा देने वाली धूप भी सुखदायी प्रतीत होती है। वे कह उठती हैं—

जेठ की घाम भई सुखधाम अनंद ही अंग ही अंग समाहीं।[5] संयोग के समय प्रकृति उद्दीपन के कर्त्तव्य को उचित रूप से पूरा करती है। प्रिय की निकटता के कारण दाहक वस्तुओं का प्रभाव भी शीतल हो गया। बंसत वर्णन भी उद्दीपन विभाव के अन्तर्गत ही है। कृष्ण संयोग के कारण यह कितना सुखदायी प्रतीत हो रहा है—

डहडही बैरी मंजुडार सहकार की पै,

चहचही चुहल चहूँकित अलीन की।

लहलही लोनी लता लपटी तमालन पै,

कहकही तापै कोकिला की काकलीन की।

तहतही करि रसखानि के मिलन हेत,

बहबही बानि तजि मानस मलीन की।

महमही मंद-मंद मारुत मिलनि तैसी,

गहगही खिलनि गुलाब की कलीन की।

[6] वियोग की दशा में प्रकृति के समस्त उपकरण वियोगमग्न गोपी के ताप को बढ़ाने वाले हैं। फूलों के वन में फूलने से, भौरों के गुंजारने से, बंसत में कोकिल की किलकार सुनकर सबके कंत विदेश से लौट आते हैं वे अपने प्रिय से आग्रह करती हैं कि तुम इतने कठोर क्यों हो गये कि मेरी पीर का तुम्हें अनुभव नहीं होता। कोकिल की कूक सुनकर वियोग-ताप और बढ़ जाता है। हृदय में हूक-सी होने लगती है—

फूलत फूल सबै बन बागन बोलत भौंर बसंत के आवत।

कोयल की किलकार सुनै सब कंत विदेसन ते धावत॥

ऐसे कठोर महा रसखान जू नैकहू मोरी ये पीर न पावत।

हूक सी सालत है हिय में जब बैरिन कोयल कूक सुनावत॥[7] प्रिय के साथ उद्दीपन उपकरण भावों का उत्कर्ष कर सुखदायी बनते हैं किंतु वियोग में हृदय भार का अनुभव करता हुआ व्यग्र हो उठता है। उसे संयोगदशा के सुखदायी पदार्थ दाहक प्रतीत होते हैं। बसंत में कृष्ण के समीप होने के कारण चहचहाहट, लहलहाहट आ गई थी, किंतु कृष्ण के दूर होने पर कोकिल की कूक भी दुखदायी प्रतीत होने लगी। कोकिल के लिए बैरिन विशेषण का प्रयोग किया गया। इसी प्रकार का भाव सूरदास में भी मिलता है—

बिन गोपाल बैरिन भई कुंजै।

तब ये लता लगति अति सीतल अब भई विषम ज्वाल की पुंजै।[8] रसखान ने प्रकृति वर्णन उद्दीपन रूप में कम किया है। उनका उद्देश्य प्रकृति चित्रण नहीं था फिर भी प्रकृति के उद्दीपन-रूप-वर्णन में उन्हें पूर्ण सफलता मिली है। वे मानव तथा प्रकृति के बीच सुन्दरता और सहृदयता से कोमल भावनाओं का प्रदर्शन करने में सफल हुए हैं।

प्रकृति अलंकार रूप में

उपमान-चयन करते समय सभी कवियों ने प्रकृति के असीम भंडार से लाभ उठाया है। यह स्वाभाविक भी है। सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, मेघ, आंधी, समुद्र, वन, पर्वत, लता, वृक्ष, पुष्प, भ्रमर आदि हमारे जीवन से घनिष्ठ सम्बन्ध रखते हैं। इसीलिए किसी वस्तु का वर्णन करते समय सादृश्यों के लिए प्रकृति ही हमारी सहायिका हुई है। रसखान ने अलंकार रूप में प्रकृति का रमणीय चित्रण किया है। उपमाएं और उत्प्रेक्षाएं बहुत ही सार्थक एवं सुन्दर हैं। अधिकांश उपमान काव्य-परम्परा में बंधे हुए हैं या कवि-समय सिद्ध हैं। सूरदास की भांति उन्होंने प्रकृति के गिने चुने स्वरूपों का वर्णन बार-बार किया है, किंतु बड़े स्वाभाविक ढंग से। प्रकृति का चित्रण अप्रस्तुत रूप में भी किया गया है। मुख के लिए प्रसिद्ध उपमान चन्द्रमा[9] और कमल नयनों के लिए मृग, खंजन, मीन और सरोज[10], पीतांबर के लिए दामिनी[11], सौंदर्य के लिए धन, चंद्रमा, हास्य के लिए सुधानिधि[12] आदि उपमानों का सहारा लिया गया है। रसखान ने आंगिक सौंदर्य के निरूपण में उपमान योजना करते समय समस्त प्राकृतिक उपमानों का सहारा लिया है।

- शरीर की उपमा बाग़ से देते हुए कहते हैं-

बागन काहे को जाओ पिया घर बैठे ही बाग़ लगाय दिखाऊँ।

एड़ी अनार सी मोरि रही, बहियाँ दोउ चंपे की डार नवाऊँ।

छातिन मैं रस के निबुवा अरु घूँघट खोलि कै दाख चखाऊँ।

ढाँगन के रस के चस के रति फूलनि की रसखानि लुटाऊँ॥

- दानलीला वर्णन में गोपी के डरने तथा कांपने का वर्णन बड़ा स्वाभाविक तथा चमत्कारिक है। यहाँ रसखान के सूक्ष्म निरीक्षण के दर्शन होते है-

पहले दधि लै गई गोकुल मैं चख चारि भए नटनागर पै।

रसखानि करी उनि मैनमई कहैं दान दै दान खरे अर पै।

नख तैं सिख नील निचोल लपेटे सखी सम भाँति कँपै डरपै।

मनौ दामिनी सावन के घन मैं निकसै नहीं भीतर ही तरपै।

[14] नील वस्त्र धारण किये गोपी इस प्रकार डरकर कांप रही है जैसे सावन की चपला मेघों के भीतर ही भीतर चमकती है और बाहर नहीं निकलती। रसखान ने पीतांबर की उपमा दामिनि की दुति से दी है-

रसखानि लखें तन पीत पटा सत दामिनि की दुति लाजति है।[15]

- रसखान ने दामिनी का उपमान रूप में प्रयोग कई स्थलों पर किया है। कृष्ण के रवि कुंडल दामिनी के समान दमकते हैं।[16] फाग खेलती हुई, गुलाब उड़ाती हुई ब्रज बालाओं की उपमा भी सावन की चपला से दी है-

रसखानि गुलाल की घूँघर में ब्रजबालन की दुति यौं दमकैं।

मनो सावन साँझ ललाई के माँझ चहूँ दिसि ते चपला चमकै।

- रसखान प्रेम की उपमा कमल तंतु की क्षीणता से देते हुए कहते हैं—

कमल तंतु सो हीन अरु कठिन खडग की धार।

अति सूघो टेढ़ो बहुरि, प्रेम पंथ अनिवार॥[18]

- रसखान के काव्य में प्रतीप, उत्प्रेक्षा, व्यतिरेक आदि अलंकारों में सर्वत्र प्रकृति को ही आधार बनाया गया है। प्रतीप के आधार पर उन्होंने प्रकृति को जलाया भी है—

मनौ इंदुबधून लजावन कौं सब ज्ञानिन काढ़ि धरी गन-सी।[19]

- उत्प्रेक्षा का आधार भी प्रकृति को ही बनाया है-

सागर को सलिता जिमि धावै न रोकी रहै कुल को पुल टूट्यौ।

मत्त भयौ मन संग फिरै रसखानि सरूप सुधारस घूट्यौ।

- प्रकृति के आधार पर रसखान ने उपमेय को अधिक सुन्दर दिखाकर व्यतिरेक की व्यंजना की है-

आली लला घन सों अति सुंदर तैसो लसै पियरो उपरैना।[21]

रसखान का ऋतु-वर्णन

रसखान ने काव्य-परंपरा से आई हुई ऋतु-वर्णन की परिपाटी को नहीं अपनाया। इसलिए उनके काव्य में बारहमासा या षड्ऋतु-वर्णन के दर्शन नहीं होते। एक अवसर पर जेठ की घाम की चर्चा की है—

जेठ की घाम भई सुखधाम अनंद ही अंग ही अंग समाहीं।[22]

- फाल्गुन लगने का वर्णन भी एक पद में किया है—

फागुन लाग्यौ सखी जब तें तब तें ब्रजमंडल धूम मच्यौ है।[23])

- रसखान ने बसंत का वर्णन भी बहुत सुंदर किया है। बसंत का रमणीय दृश्य हृदय पटल पर अंकित हो जाता है-

डहडही बैरी मंजुडार सहकार की पै,

चहचही चुहल चहूँकित अलीन की।

लहलही लोनी लता लपटी तमालन पै,

कहकही तापै कोकिला की काकलीन की।

तहतही करि रसखानि के मिलन हेत,

बहबही बानि तजि मानस मलीन की।

महमही मंद मंद मारुत मिलनि तैसी,

गहगही खिलनी गुलाब की कलीन की।

रसखान का उद्देश्य प्रकृति वर्णन नहीं था फिर भी उनके काव्य में जहां कहीं प्रकृति का निरूपण किया गया है वहां बहुत ही रमणीय दृश्य उपस्थित किये गये हैं। वास्तविकता तो यह है कि रसखान ने अपने आराध्य देव कृष्ण को प्रकृति के साहचर्य में प्रकृति के उपमानों से ही सजाकर दर्शाया है।

अत: रसखान के काव्य के भाव-पक्ष का अनुशीलन करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि वे मुख्यतया श्रृंगार के दोनों ही पक्षों- संयोग और विप्रलंभ का चित्रण किया है, तथापि संयोग को ही विशेष महत्त्व दिया है। पूर्वराग, मान और प्रवास के एकाध ही उदाहरण उपलब्ध हैं। भक्त होते हुए भी उन्होंने भक्ति रस की अपेक्षा श्रृंगार रस के वर्णन में अधिक रुचि दिखाई। इसका प्रधान कारण कृष्ण भक्ति शाखा में वर्णित कृष्ण का सौंदर्यमय मधुर रूप है। इसी कारण वत्सल भक्ति रस अथवा शुद्ध वात्सल्य रस की भी अधिक व्यंजना नहीं हुई। यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि उन्होंने आलंबन कृष्ण और आश्रय गोपियों के चित्रण पर ही विशेष ध्यान दिया है। इस वर्णन में उन्होंने उन्हीं प्राकृतिक तथा अप्राकृतिक पदार्थों का निरूपण किया है जिनका कृष्ण विषयक रति से साक्षात संबंध है। अत: उनका प्रकृति वर्णन व्यापक और वैविध्यपूर्ण नहीं है। यमुना करील कुंज आदि में ही परिसीमित है। वह भी केवल उद्दीपन की दृष्टि से किया गया है। परंतु मात्रा विस्तार की दृष्टि से अधिक न होने पर भी उनकी कविता का भाव-पक्ष काव्य सौंदर्य से शोभित है।

|

|

|

|

|

|

टीका टिप्पणी और संदर्भ

- ↑ प्रकृति और काव्य पृ0 4

- ↑ हिन्दी काव्य में प्रकृति चित्रण, पृ0 6

- ↑ सुजान रसखान, 88

- ↑ सुजान रसखान, 158

- ↑ सुजान रसखान, 185

- ↑ सुजान रसखान, 199

- ↑ पद 34, भवानीशंकर यांज्ञिक जी से प्राप्त, हस्तलिखित याज्ञिक संग्रह, बस्ता नं0 22, नागरी प्रचारिणी सभा काशी

- ↑ भ्रमरगीत-सार, पद 85

- ↑ सुजान रसखान, 53

- ↑ सुजान रसखान, 72, 53

- ↑ सुजान रसखान, 67

- ↑ सुजान रसखान, 133

- ↑ सुजान रसखान, 122

- ↑ सुजान रसखान, 39

- ↑ सुजान रसखान, 67

- ↑ सुजान रसखान 94

- ↑ सुजान रसखान 198

- ↑ प्रेम वाटिका, 6

- ↑ सुजान रसखान 47

- ↑ सुजान रसखान 178

- ↑ सुजान रसखान 192

- ↑ सुजान रसखान 185

- ↑ सुजान रसखान, 192

- ↑ सुजान रसखान 199

संबंधित लेख