कबीर का समकालीन समाज

कबीर का समकालीन समाज

| |

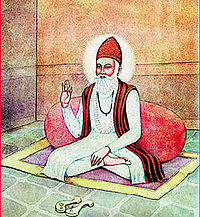

| पूरा नाम | संत कबीरदास |

| अन्य नाम | कबीरा, कबीर साहब |

| जन्म | सन 1398 (लगभग) |

| जन्म भूमि | लहरतारा ताल, काशी |

| मृत्यु | सन 1518 (लगभग) |

| मृत्यु स्थान | मगहर, उत्तर प्रदेश |

| पालक माता-पिता | नीरु और नीमा |

| पति/पत्नी | लोई |

| संतान | कमाल (पुत्र), कमाली (पुत्री) |

| कर्म भूमि | काशी, बनारस |

| कर्म-क्षेत्र | समाज सुधारक कवि |

| मुख्य रचनाएँ | साखी, सबद और रमैनी |

| विषय | सामाजिक |

| भाषा | अवधी, सधुक्कड़ी, पंचमेल खिचड़ी |

| शिक्षा | निरक्षर |

| नागरिकता | भारतीय |

| संबंधित लेख | कबीर ग्रंथावली, कबीरपंथ, बीजक, कबीर के दोहे आदि |

| अन्य जानकारी | कबीर का कोई प्रामाणिक जीवनवृत्त आज तक नहीं मिल सका, जिस कारण इस विषय में निर्णय करते समय, अधिकतर जनश्रुतियों, सांप्रदायिक ग्रंथों और विविध उल्लेखों तथा इनकी अभी तक उपलब्ध कतिपय फुटकल रचनाओं के अंत:साध्य का ही सहारा लिया जाता रहा है। |

| इन्हें भी देखें | कवि सूची, साहित्यकार सूची |

महात्मा कबीरदास के जन्म के समय में भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक दशा शोचनीय थी। एक तरफ मुसलमान शासकों की धर्मांन्धता से जनता परेशान थी और दूसरी तरफ हिन्दू धर्म के कर्मकांड, विधान और पाखंड से धर्म का ह्रास हो रहा था। जनता में भक्ति- भावनाओं का सर्वथा अभाव था। पंडितों के पाखंडपूर्ण वचन समाज में फैले थे। ऐसे संघर्ष के समय में, कबीरदास का प्रार्दुभाव हुआ। जिस युग में कबीर आविर्भूत हुए थे, उसके कुछ ही पूर्व भारतवर्ष के इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना घट चुकी थी। यह घटना इस्लाम जैसे एक सुसंगठित सम्प्रदाय का आगमन था। इस घटना ने भारतीय धर्म–मत और समाज व्यवस्था को बुरी तरह से झकझोर दिया था। उसकी अपरिवर्तनीय समझी जाने वाली जाति–व्यवस्था को पहली बार ज़बर्दस्त ठोकर लगी थी। सारा भारतीय वातावरण संक्षुब्ध था। बहुत–से पंडितजन इस संक्षोभ का कारण खोजने में व्यस्त थे और अपने–अपने ढंग पर भारतीय समाज और धर्म–मत को सम्भालने का प्रयत्न कर रहे थे।

भारतवर्ष कोई नया देश नहीं है। बड़े–बड़े साम्राज्य उसकी धूल में दबे हुए हैं, बड़ी–बड़ी धार्मिक घोषणाएँ उसके वायुमण्डल में निनादित हो चुकी हैं। बड़ी–बड़ी सभ्यताएँ उसके प्रत्येक कोने में उत्पन्न और विलीन हो चुकी हैं। उनके स्मृति चिह्न अब भी इस प्रकार निर्जीव होकर खड़े हैं मानों अट्टाहस करती हुई विजयलक्ष्मी को बिजली मार गई हो। अनादिकाल में उसमें अनेक जातियों, कबीलों, नस्लों और घुमक्कड़ ख़ानाबदोशों के झुण्ड इस देश में आते रहे हैं। कुछ देर के लिए इन्होंने देश के वातावरण को विक्षुब्ध भी बनाया है, पर अन्त तक वे दख़ल करके बैठ जाते रहे हैं और पुराने देवताओं के समान ही श्रद्धाभाजन बन जाते रहे हैं—कभी–कभी अधिक सम्मान भी पा सके हैं। भारतीय संस्कृति कि कुछ ऐसी विशेषता रही है कि उन कबीलों, नस्लों और जातियों की भीतरी समाज–व्यवस्था और धर्म–मत में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया गया है और फिर भी उनको सम्पूर्ण भारतीय मान लिया गया है। भागवत में ऐसी जातियों की एक सूची देकर बताया गया है कि एक बार भगवान का आश्रय पाते ही ये शुद्ध हो गई हैं। इनमें किरात हैं, हूण हैं, आंध्र हैं, पुलिंद हैं, पुक्कस हैं, आभीर हैं, शुंग हैं, यवन हैं, खस हैं, शक हैं और भी निश्चय ही ऐसी बहुत सी जातियाँ हैं, जिनका नाम भागवताकार नहीं गिना गए।[1]

समकालीन भारतीय संस्कृति

भारतीय संस्कृति इतने अतिथियों का अपना सकी थी, इसका कारण यह है कि बहुत से शुरू से ही उसकी धर्म–साधना वैयक्तिक रही है। प्रत्येक व्यक्ति को अलग से धर्मोपासना का अधिकार है। झुँड बाँधकर उत्सव हो सकते हैं, भजन नहीं। प्रत्येक व्यक्ति अपने किए का ज़िम्मेदार आप ही है। श्रेष्ठता कि निशानी किसी धर्म–मत को मानना या देव विशेष की पूजा करना नहीं बल्कि आचार–शुद्धि और चारित्र्य है। यदि एक आदमी अपने पूर्वजों के बताए धर्म पर दृढ़ है, चरित्र से शुद्ध है, दूसरी जाति या व्यक्ति के आचरण की नकल नहीं करता बल्कि स्वधर्म में मर जाने को ही श्रेयस्कर समझता है, ईमानदार है, सत्यवादी है, तो वह निश्चय ही श्रेष्ठ है, फिर वह चाहे आभीर वंश का हो या पुक्क्स श्रेणी का। कुलीनता पूर्वजन्म के कर्म का फल है। चारित्र्य इस जन्म के कर्म का प्रतीक है।

देवता किसी एक जाति की सम्पत्ति नहीं हैं, वे सबके हैं, और सबकी पूजा के अधिकारी हैं। पर यदि स्वयं देवता ही चाहते हों कि उनकी पूजा का माध्यम कोई विशेष जाति या व्यक्ति हो सकता है तो भारतीय समाज को इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। ब्राह्मण मातंगी देवी की पूजा करेगा पर मातंग के जरिए। क्या हुआ जो कि मातंग चांडाल है। राहु यदि प्रसन्न होने के लिए डोमों को ही दान देना अपनी शर्त रखते हैं तो डोम सही हैं। समस्त भारतीय समाज डोम को ही दान देकर ग्रहण के अनर्थ से चन्द्रमा की रक्षा करेगा। इस प्रकार भारतीय संस्कृति ने समस्त जातियों को उनकी सारी विशेषताओं समेत स्वीकार कर लिया। पर अब तक कोई ऐसा 'मज़हब' उसके द्वार पर नहीं आया था। वह उसको हजम कर सकने की शक्ति नहीं रखता था।

'मज़हब' क्या है?

'मज़हब' क्या है? मज़हब एक संगठित धर्म–मत है। बहुत–से लोग एक ही देवता को मानते हैं, एक ही आचार का पालन करते हैं, और किसी नस्ल, कबीले या जाति के विशेष व्यक्ति को जब एक बार अपने संघटित समूह में मिला लेते हैं तो उसकी सारी विशेषताएँ दूर कर उसी विशेष मतवाद को स्वीकार कराते हैं। यहाँ धर्म–साधना व्यक्तिगत नहीं, समूहगत होती है। यहाँ धार्मिक और सामाजिक विधिनिषेध एक –दूसरे में गुंथे होते हैं। भारतीय समाज नाना जातियों का सम्मिश्रण था। एक जाति का एक व्यक्ति दूसरी जाति में बदल नहीं सकता, परन्तु मज़हब ठीक इससे उल्टा है। वह व्यक्ति को समूह का अंग बना देता है। भारतीय समाज की जातियाँ कई व्यक्तियों का समूह है, परन्तु किसी मज़हब के व्यक्ति बृहत समूह के अंग हैं। एक का व्यक्ति अलग हस्ती रखता है पर अलग नहीं हो सकता, दूसरे का अलग हो सकता है, पर अलग सत्ता नहीं रखता।

मुसलमानी धर्म एक 'मज़हब' है। भारतीय समाज संगठन से बिल्कुल उल्टे तौर पर उसका संगठन हुआ था। भारतीय समाज जातिगत विशेषता रखकर व्यक्तिगत धर्म–साधना का पक्षपाती था, इस्लाम जातिगत विशेषता को लोप करके समूहगत धर्म–साधना का प्रचारक था। एक का केन्द्र बिन्दु चारित्र्य था, दूसरे का धर्म–मत। भारतीय समाज में यह स्वीकृत तथ्य था कि विश्वास चाहे जो भी हो, चारित्र्य शुद्ध है तो व्यक्ति श्रेष्ठ हो जाता है। फिर चाहे वह किसी जाति का भी क्यों न हो। मुसलमानी समाज का विश्वास था कि इस्लाम ने जो धर्म–मत प्रचार किया है उसको स्वीकार कर लेने वाला ही अनन्त स्वर्ग का अधिकारी है। जो इस धर्म–मत को नहीं मानता वह अनन्त नरक में जाने को बाध्य है। भारतवर्ष को ऐसे मत से एकदम पाला नहीं पड़ा था। उसने कभी यह विश्वास ही नहीं किया की उसके आचार और मत को न मानने वाली जाति का कुफ तोड़ना उसका परम कर्तव्य है। किसी और का परम कर्तव्य यह बात हो सकती है, यह भी उसे नहीं मालूम था। इसीलिए जब नवीन धर्म–मत ने सारे संसार के कुफ को मिटा देने की प्रतिज्ञा की और सभी पाए जाने वाले साधनों का उपयोग आरम्भ किया तो भारतवर्ष इसे ठीक–ठीक समझ ही नहीं सका। इसीलिए कुछ दिनों तक उसकी समन्वयात्मिका बुद्धि कुंठित हो गई। वह विक्षुब्ध सा हो उठा। परन्तु विधाता को यह कुंठा और विक्षोभ पसन्द नहीं था।

इन्हें भी देखें: कबीरपंथ

धर्माचार का पालन

ऐसा जान पड़ता है पहली बार भारतीय मनीषियों को एक संघबद्ध धर्माचार के पालन की ज़रूरत महसूस हुई। इस्लाम के आने से पहले इस विशाल जनसमूह का कोई एक नाम तक नहीं था। अब इसका नाम 'हिन्दू' पड़ा। हिन्दू अर्थात् भारतीय, अर्थात् गैर–इस्लामी मत। स्पष्ट ही गैर–इस्लामी मत में कई तरह के मत थे। कुछ ब्रह्मवादी थे, कुछ कर्मकाण्डी थे, कुछ शैव थे, कुछ वैष्णव थे, कुछ शाक्त थे, कुछ स्मार्त्त थे तथा और भी न जाने क्या–क्या थे। हज़ारों योजनों तक विस्तृत और हज़ारों वर्षों में परिव्याप्त इस जनसमूह के विचारों और परम्परा प्राप्त मतों का एक विशाल जंगल खड़ा था। स्मृति, पुराण, लोकाचार और कुलाचार की विशाल वनस्थली में से रास्ता निकाल लेना बड़ा ही दुष्कर कार्य था। स्मार्त्त पंडितों ने इसी दुष्कर व्यापार को शिरोधार्य किया। सारे देश में शास्त्रीय वचनों की छानबीन होने लगी। उद्देश्य था कि इस प्रकार का सर्वसम्मत मत निकाल लिया जा सके, श्राद्ध–विवाह की एक ही रीति–नीति प्रचलित हो सके, उत्सन–समारोह का एक ही विधान तैयार हो सके। भारतीय मनीषा का शास्त्रों को आधार मानकर अपनी सबसे बड़ी समस्या के समाधान का यह सबसे बड़ा प्रयत्न था। हेमाद्रि से लेकर कमलाकर और रघुनंदन तक बहुतेरे पंडितों ने बहुत परिश्रम के बाद जो कुछ निर्णय किया वह यद्यपि सर्ववादिसम्मत नहीं हुआ, परन्तु निस्सन्देह स्तूपीभूत शास्त्र वाक्यों की छानबीन से एक बहुत कुछ मिलता–जुलता आचार–प्रवण धर्म–मत स्थिर किया जा सका। निबन्ध ग्रन्थों की यह एक बहुत बड़ी देन है। जिस बात को आजकल 'हिन्दू–सोलिडैरिटी' कहते हैं, उसका प्रथम भित्ति–स्थापन इन निबन्ध ग्रन्थों के द्वारा ही हुआ था। पर समस्या का समाधान इससे नहीं हुआ।

इस प्रयत्न की सबसे बड़ी कमज़ोरी इसकी आचार–प्रवणता ही थी। जो नया धर्म–मत भारतीय जन समाज को संक्षुब्ध कर रहा था वह इस आचार को कोई महत्त्व ही नहीं देता था। उसका संगठन बिल्कुल उल्टे किनार से हुआ था। उसके मूल में ही सबको स्वीकार करने का सिद्धांत काम कर रहा था। समस्त शास्त्रीय वाक्यों को नतशिर से स्वीकार करके ही यह असाध्य साधन किया गया था। पर जिस प्रतिद्वन्द्वी से काम पड़ा था वह बहुत वर्जनाग्रही था, अर्थात् वह निर्दयतापूर्व अन्यान्य मतों को तहस–नहस करने की दीक्षा ले चुका था और धार्मिक वर्जनशीलता ही उसका मुख्य अस्त्र था। यद्यपि वह समाज धार्मिक रूप में वर्जनशील था, पर सामाजिक रूप में ग्रहणशील था। जबकि हिन्दू समाज धार्मिक साधनों को स्वीकार कर सकता था। पर किसी व्यक्ति विशेष को धर्म–मत में ग्रहण करने का पक्षपाती नहीं था। उधर मुसलमानी समाज व्यक्ति को अपने धर्म–मत शामिल कर लेने को परम कर्तव्य समझता था। परन्तु किसी विशेष धर्म साधना को अपने किसी व्यक्ति के लिए एकदम वर्जनीय मानता था। निबन्ध ग्रन्थों ने हिन्दू को और भी अधिक हिन्दू बना दिया, पर मुसलमानों को आत्मसात करने का कोई रास्ता नहीं बताया।

इस प्रकार मुसलमानों के आगमन के साथ ही साथ हिन्दू धर्म प्रधानतः आचार–प्रवण हो गया। तीर्थ, व्रत, उपवास और होमाचार की परम्परा ही उसका केन्द्र बिन्दु हो गई। इस समय पूर्व और उत्तर में सबसे प्रबल सम्प्रदाय नाथपंथी योगियों का था। हमने पहले ही देखा है कि लोग शास्त्रीय स्मार्त्त मत को भी नहीं मानते थे और प्रस्थानत्रयी (अर्थात् 'उपनिषद', 'ब्रह्मसूत्र', और 'गीता') पर आधारित किसी दार्शनिक मतवाद के भी क़ायल नहीं थे। पर जनता का ध्यान ये आकृष्ट कर सके थे। विविध सिद्धियों के द्वारा वे काफ़ी सम्मान और संभ्रम के पात्र बन गए थे। ये गुणातीत शिव या निर्गुण तत्त्व के उपासक थे। साधनाओं के द्वारा, जिन्हें काया–साधन कहते थे, लोग परम–तत्त्व को पाने के प्रयासी थे। इनमें जो सिद्ध, साधक और अवधूत थे वे घरबारी आनहीं होते थे पर उनके शिष्यों में बहुत–से आश्रमभ्रष्ट गृहस्थ थे, जो कि योगी जाति का रूप धारण कर चुके थे। हिन्दू धर्म इन आश्रमभ्रष्ट गृहस्थों का सम्मान तो करता ही न था, उल्टे उन्हें तिरस्कार की दृष्टि से ही देखता था। ये आश्रमभ्रष्ट गृहस्थ न तो हिन्दू थे - क्योंकि वह हिन्दुओं के किसी मत या आचार के क़ायल न थे - और न ही मुसलमान - क्योंकि इन्होंने इस्लाम धर्म–मत को स्वीकार नहीं किया था। कुछ काल के इस्लामी संसर्ग के बाद ये लोग धीरे–धीरे मुसलमानी धर्म - मत की ओर झुकने लगे, पर इनके संस्कार बहुत दिनों तक बने रहे। जब वे इसी प्रक्रिया में से गुज़र रहे थे उसी समय कबीर का आविर्भाव हुआ था।

धार्मिक आन्दोलन

|

|

यहाँ दो और प्रधान धार्मिक आंदोलनों की चर्चा कर लेनी चाहिए। पहली धारा पश्चिम से आई। यह सूफ़ी लोगों की साधना थी। मज़हबी मुसलमान हिन्दू धर्म के मर्मस्थान पर चोट नहीं कर पाए थे। वे केवल उसके बाहरी शरीर को विक्षुब्ध कर सकते थे। पर सूफ़ी लोग भारतीय साधना के अविरोधी थे। उनके उदारतापूर्ण प्रेम मार्ग ने भारतीय जनता का चित्त जीतना आरम्भ कर दिया। फिर भी ये लोग आचार प्रधान भारतीय समाज को आकृष्ट नहीं कर सके। उसका सामंजस्य आचार प्रधान हिन्दू धर्म के साथ नहीं हो सका। यहाँ पर यह बात स्मरण रखने की है कि न तो सूफ़ी मतवाद और न योगमार्गीय निर्गुण परम–तत्त्व की साधना ही उस विपुल वैराग्य के भार को वहन कर सकी। जो बौद्ध संघ के अनुकरण पर प्रतिष्ठित था। देश में पहली बार वर्णाश्रम–व्यवस्था को एक अननुभूतपूर्व विकट परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा था। अब तक वर्णाश्रम–व्यवस्था का कोई प्रतिद्वन्द्वी नहीं था। आचार भ्रष्ट व्यक्ति समाज से अलग कर दिए जाते थे और वे एक नई जाति की रचना कर लेते थे। इस प्रकार सैकड़ों जातियाँ और उपजातियाँ सृष्ट होते रहने पर भी वर्णाश्रम–व्यवस्था एक प्रकार से चलती ही जा रही थी। अब सामने एक ज़बर्दस्त प्रतिद्वन्द्वी समाज था जो कि प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक जाति को अंगीकार करने को बद्धपरिकर था। उसकी एकमात्र शर्त यह थी कि वह उसके विशेष प्रकार के धर्म–मत को स्वीकार कर ले। समाज से दंड पानेवाला बहिष्कृत व्यक्ति अब असहाय नहीं था। इच्छा करते ही वह एक सुसंगठित समाज का सहारा पा सकता था। ऐसे समय में दक्षिण से वेदांत भावित भक्ति का आगमन हुआ, जो कि विशाल भारतीय महाद्वीप क इस छोर से उस छोर तक फैल गया। डॉ. ग्रियर्सन ने कहा था-

"बिजली के चमक के समान अचानक इस समस्त (धार्मिक मतों के) अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। यह भक्ति का आंदोलन है।"

इसने दो रूपों में आत्म–प्रकाश किया। पौराणिक अवतारों को केन्द्र करके सगुण उपासना के रूप में और निर्गुण परब्रह्म जो योगियों का ध्येय था, उसे केन्द्र करके प्रेम–भक्ति की साधना के रूप में। पहली साधना ने हिन्दू जाति की बाह्याचार की शुष्कता को आंतरिक प्रेम से सींचकर रसमय बनाया और दूसरी साधना ने बाह्याचार की शुष्कता को ही दूर करने का प्रयत्न किया। एक ने समझौते का रास्ता लिया, दूसरी ने विद्रोह का; एक ने शास्त्र का सहारा लिया, दूसरी ने अनुभव का; एक ने श्रृद्धा को पथ–प्रदर्शक माना, दूसरी ने ज्ञान को; एक ने सगुण भगवान को अपनाया, दूसरी ने निर्गुण भगवन को। पर प्रेम दोनों ही का मार्ग था; सूखा ज्ञान दोनों को अप्रिय था; केवल बाह्याचार दोनों को सम्मत नहीं थे; आंतरिक प्रेम निवेदन दोनों को अभीष्ट था; अहैतुक भक्ति दोनों की काम्य थी; बिना शर्त के भगवान के प्रति आत्म–समर्पण दोनों के प्रिय साधन थे। इन बातों में दोनों ही एक थे। सबसे बड़ा अंतर इनके लीला सम्बन्धी विचारों में था। दोनों ही भगवान की प्रेम लीला में विश्वास करते थे। दोनों का ही अनुभव था कि लीला के लिए इस जागतिक प्रपंच को सम्हाले हुए हैं। पर प्रधान भय यह था कि सगुण भाव से भजन करने वाले भक्त अपने आप में रमे हुए भगवान को ही परम काम्य मानते थे।

| कबीर का समकालीन समाज |

|

|

|

|

|

|

टीका टिप्पणी और संदर्भ

- ↑ किरात हूणांध्र–पुलिंदा–पुक्कसाः आभीर–शुंगा यवनाः खसादयः येऽन्ये च पापास्तदपाश्रयाश्रयः–शुध्यतिं तस्मै प्रभविष्णवे नमः। – 'भागवत', 24-18

संबंधित लेख